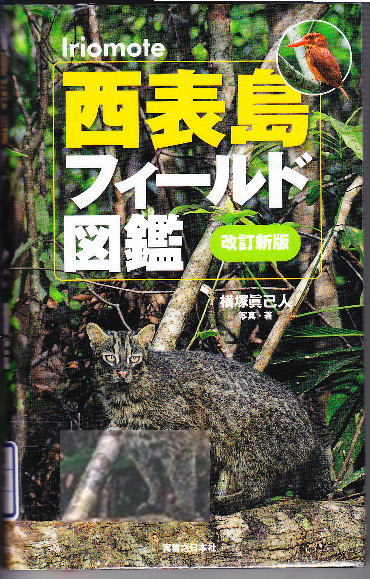

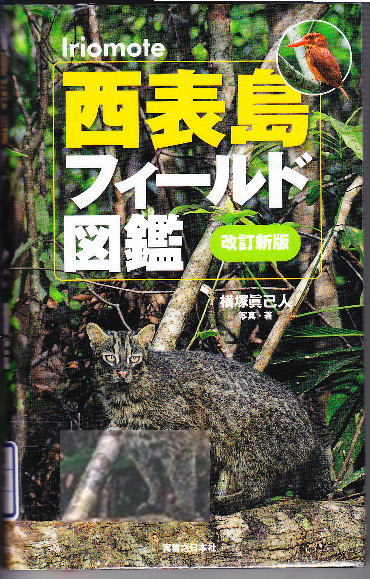

西表島フィールド図鑑 [改訂新版] [単行本]

西表島フィールド図鑑 [改訂新版] [単行本]

横塚 眞己人 (著)

真新しい図鑑を読むには楽しい。

西表島(いりおもてじま)は、奄美と同じ亜熱帯ながら、奄美大島からの距離は鹿児島いや福岡より遠いくらいだ。

西表島は、八重山諸島最大の島で、沖縄県内では沖縄本島に次いで2番目に広く、日本の島では12番目の面積を持ち、人口は約2,000人。

東京23区のおよそ半分の面積(余談だが奄美大島は東京23区よりやや広いということはあまり知られていない)

日本最東端の小笠原諸島南鳥島とは約2時間の時差があり、緯度は、フロリダ半島マイアミ市よりやや南にあたる。

日本も意外と広く、また西表島も意外と大きく高い島なのだ。

島を構成する古見岳(こみだけ、標高469.5m)、テドウ山(標高441.2m)、御座岳(ござだけ、標高420.4m)の三峰は琉球諸島全体の中でも屈指の標高を有し、湯湾岳(標高694m)など山の多い奄美大島に似た地形かも知れない。

図鑑の動植物の写真を見ながら親近感を覚えた。しかし奄美ではみられないより熱帯的な動植物の多くいて興味深い。

=========

amazon 内容紹介

ネイチャーツアーなどで大人気の西表島に生息する

動植物471種を詳細に紹介した図鑑の改訂新版です。

2004年の『西表島フィールド図鑑』から7年が経ち、学術的な

研究もすすみ、今回の訂正箇所は160カ所を超しています。

また新しく、人気のサガリバナの開花生態や、海草で開花シーズンになると

海一面を白い花で覆うウミショウブの生態を追加、紹介しています。

ビニールの表紙を使っていますので、実際のフィールドに持っていくのに

とても便利です。広げれば約40cm×35cmの大きな地図もついています。

これから旅に行くかた、行って思い出を確かめたい方、西表島ファン、

自然指向の方、必携の一冊です!

登録情報

単行本: 304ページ

出版社: 実業之日本社; 改訂新版 (2011/8/18)

発売日: 2011/8/18

商品の寸法: 18.7 x 12 x 2.3 cm

Amazon ベストセラー商品ランキング: 本 - 361,292位 (本のベストセラーを見る)

65位 ─ 本 > 科学・テクノロジー > 生物・バイオテクノロジー > 自然観察

1112位 ─ 本 > 実用・スポーツ・ホビー > アウトドア

![西表島フィールド図鑑 [改訂新版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51b-PwEv0eL._SL75_.jpg)