リニューアル再掲:名湯鉄輪温泉むし湯前にある、野口雨情の歌碑

別府市内の温泉観光資源を見直しての歌碑再掲

特記:昨年、温泉の友とも、師とも仰ぐ温泉評論家Ⅰ・M氏が東京

から別府の鉄輪温泉に移住。思い切った決断だった。流石に

温泉評論家と言えるだろう。しかし引退ではない。別府から

温泉研究・文化を発信する。我々温泉人は最後まで温泉追求。

(過去の記録:2008.07.16)

碑には『豊後鉄輪蒸し湯のかえり肌に石菖の香が残る』と刻まれて

いる。当時は温泉巡りが最上の娯楽である。孤高の歌人、野口雨情

をもってしても「石膏の香」と表現する程の湯風情であったのだろう。

参照#① 温泉評論家「石川理夫」

② 大分県 温泉地 データ・ベース

③ 野口雨情 (童謡詩人)探訪紀行

歌碑鑑賞追記:松尾芭蕉句碑 (伊香保温泉:神社境内 群馬県渋川市 2008.09.05)

伊香保温泉の階段温泉街を365段上り詰めると伊香保神社が鎮座する。その境内に

松尾芭蕉の句碑がある。調べてみると、刻まれた句は伊香保を訪れた時に読んだもの

ではないそうだ。何故その句があるが謎だが、恐らく、芭蕉を敬愛する弟子の一人が

建立したのではないかと推察。当時は、句会が開かれる温泉地には旦那衆が集まった。

碑文:初時雨 猿毛小蓑越 不し気何梨

句意:晩秋の時雨に寒さを覚え蓑を羽織ったが、見ていた猿達も蓑を欲しそうな仕草

解説:松尾芭蕉は奥の細道行脚が終って故郷である伊賀上野 (現在の三重県伊賀市)を

目指し、伊賀越えの山中で、時雨にあった時に詠まれた句とされる。

参照#松尾芭蕉(奥の細道)探訪 紀行

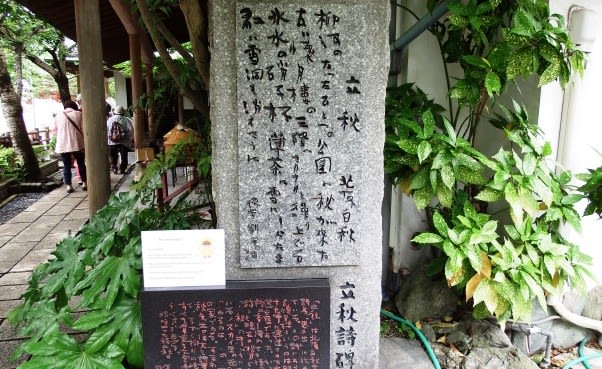

歌碑鑑賞追記:北原白秋歌碑 松月文人館の敷地内 (2015.05.16)

柳川川遊びの基地、松月文人館の敷地内にある詩碑。沢山の観光客

で賑わう船着き場の傍らに建っていた。人気の水郷巡りの喧騒とは

対照的に柔らかな陽射しを浴びヒッソリと印象的。往時が偲ばれる。

(詩碑文)

柳河のたつたひとつの公園に秋が來た。

古い懷月樓の三階へ

きりきりと繰り上ぐる氷水の硝子杯、

薄茶に、雪に、しらたま、

紅い雪洞も消えさうに。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

解説:柳川船着き場の場所に詩で歌われた料亭「懐月楼」があった。

北原白秋もこの料亭で、芸者遊びをしたのだろうか?窓から

水郷に浮かぶ朧月を望む、大正ロマンの風情が偲ばれる作品。

参照#北原白秋(自然派詩人/童謡歌人)探訪紀行

歌碑鑑賞追記:北原白秋歌碑 白秋詩碑苑帰去来歌碑 福岡県柳川市 (2015.05.16)

九州を数回訪問しているが、この時は長崎県へ有明海を渡っての旅の途中の柳川訪問。

柳川市は水郷の里として有名だが、筆者には北原白秋の生誕の地として刻まれていた。

学生時代に手にした北原白秋詩集に、柳川水郷の情緒的挿絵が差し込まれていたから。

碑文:山門(やまと)は我が産土(うぶすな)雲騰(あが)る南風(はえ)のまほら

飛ばまし 今一度(いまひとたび)

筑紫よ かく呼ばへば 戀(こ)ほしよ潮の落差 火照(ほてり)沁む夕日の潟

盲(し)うるに 早やもこの眼 見ざらむ また葦かび 籠飼(ろうげ)や水かげろふ

帰らなむ いざ鵲(かささぎ) かの空や櫨(はじ)のたむろ

待つらむぞ今一度(いまひとたび)

故郷やそのかの子ら 皆老いて遠きに 何ぞ寄る童(わらべ)ごころ

解説:漢詩陶淵明「帰去来の辞」を下敷に晩年の白秋が書いた故郷筑紫への望郷の詩歌。

人間晩年になると終の棲家が何処になるかが重要。筆者はいつも弘前城の甍を

思いながら生きて来た。生まれ故郷とはそのように重い、しかしユートピアも

又、尊い。生まれ故郷でも、ユートピアでもない地に生きて行く哀しみは深い。

所感:この歌碑がある白秋詩碑苑はお世話になったかんぽの宿(現亀の井ホテル)か

ら徒歩で数分。柳川水郷一帯は、北原白秋を中心に観光資源が形成されていた。

参照#北原白秋(自然派詩人/童謡歌人)探訪紀行

大町桂月歌碑(たてがみを・・・)【大島✿トレッキング青森県夏泊半島2023.04.02】

映像:夏泊半島大島入口にある大町桂月歌碑

夏泊半島大島の渡海橋手前に、菅江真澄の石柱歌碑と対を成して対照的に立派な

歌碑が。青森県観光の祖ともいえる大町桂月の歌碑である。今回大島の花巡りで、

青森県の景勝地を隈なく巡った大町桂月が立ち寄る程の景勝地であることを実感。

碑文:たてがみを 海吹く風に 靡かせて

馬ひとつ立つ 岩菊の原 (大町桂月)

解釈:夏泊半島のイソギク(岩菊)が咲き乱れる海岸原に、馬が潮風に

吹かれ磯遊びをしている様なのどかな風景に心も癒されることだ。

記録:大町桂月は高知県(土佐)の出身。東京帝国大学を卒業後縁あって蔦温泉

に投宿。ここを基地に青森県内の景勝地を探訪し今日の青森県観光の礎を

築いた。十和田奥入瀬観光では素晴らしさを首都圏に発信し恩人とされる。

参照 # ① 大町桂月(酔仙人)探訪紀 ② 夏泊半島 大島 ✿トレッキング 紀行

鑑賞速報:宮沢賢治詩碑(早池峰山 小田越登山口 (花巻市) 2021.5.31

早池峰山トレッキング時に、登山道口で鑑賞した宮沢賢治詩碑。宮沢賢治は

早池峰山、薬師岳をこよなく愛したという。彼の童話に数多く出てくる。特

に麓の岳集落は賢治の童話そのままの佇まいだという。又地形(山)や鉱物

等にも造詣が深く、早池峰山を構成する蛇紋岩などにも興味があったらしい。

碑文:おゝ青く展がるイーハトーボのこどもたち グリムやアンデルセンを

読んでしまったら じぶんでがま(葉や茎)のはむばき(はばき)を

編み 経木(きょうぎ)の白い帽子を買って この底なしの蒼い空気

の淵に立つ巨きな菓子の塔(早池峰山)を攀ぢやう ・・・宮沢賢治

解釈:イーハトーブ(岩手県)の子供たちよ、グルムやアンデルセンの素晴

らしい童話を読み終えたら、郷土の誇るべき山である早池峰山に自分

でガマの穂の茎でハバキを編んで足に巻き、木の皮で造った帽子を被

って、お菓子を積んだような早池峰山に登って感動を味わって下さい。

参照#①早池峰山Ⅰトレッキング 紀行 ②宮沢賢治 (銀河の詩人) 探訪紀行

画像:湯田温泉峡のシンボルJR北上線ほっとゆだ駅前の歌碑 (2020.10.07)

【宮城・岩手・秋田温泉探査2020】

湯川温泉吉野屋で寛ぎの宿泊を終え、旅の最終日、先ずは駅舎温泉で有名な

JR北上線ほっとゆだ駅に立ち寄る。残念ながらお湯は利用できなかった。駅

前の足湯も閉鎖。土曜日というのにこの状態が今の湯田温泉峡の現況を示す。

さて、そのほっとゆだ駅前の誰も足を止めない「石造りの歌碑」に注目したい。

正岡子規の歌碑である。温泉地の文学にも心停めている筆者には見逃せない。

正岡子規は結核を病んでいながら奥の細道をたどって秋田から岩手入りして

湯本温泉に投宿した。俳句を数種詠んでいるうちの一句を銘石に刻んだもの。

『 秋風や 人あらはなる 山の宿 』 正岡子規

解釈:歌心はおよそ詠み人しか知りえないのだが、共感することに歌の良さが

あるもの。この俳句では寒い秋口にも拘わらずいで湯の宿ではしみじみ

心が通合うと解釈。筆者もコロナ災禍中、温泉仲間としみじみ交流した。

明治26年、俳人正岡子規が秋田県六郷町から山越えして湯田に入り、下前を通

って湯本温泉に投宿。そのとき詠んだ句が「山の温泉(ゆ)や裸の上の天の河」

で湯本温泉句碑公園に石碑が刻まれている。他に下記の句を詠んだと思われる。

秋風や旅の浮世の果知らず

天の川高燈籠にかかりけり

宿もなき旅の夜更けぬ天の川

山の温泉や裸の上の天の川

参照#①北東北(宮城・岩手・秋田)温泉探査2020紀行

②正岡子規が故郷松山の椿神社で詠んだ俳句歌碑

速報:歌碑・句碑 映像:森吉山の前岳・冠岩の前にある菅江真澄歌碑

【山岳トレッキング ㉙森吉山 前岳冠岩 2020.10.17】

連続山岳トレッキングは29週目に突入した。ターゲットは秋田県花の百名山森吉山。

継続は力というけれどコロナ撲滅祈願の願いは未だ成就していない。森吉山山頂で

思いがけない歌碑に遭遇した。温泉観光の祖『菅江真澄の歌碑』、彼もここに来た!

碑文:連瀬沢 滝音ききつ 登りぬれば

もろびの匂いす 前岳近く (菅江真澄)

解釈:登山道は沢音が聞こえる経路でそこを上り詰めると一ノ腰、そして前岳に

至り、なだらかな稜線にはもろび(青森トドマツ)の香りが立ち込めていた。

記録:菅江真澄は二度ほど森吉山に登頂している。地理学の見地からみるとこの

様な高い山が必然なのであろう。 頂上にはもう一つ歌碑があったらしい。

歌文:『秋田山 いはねのむろひ 折かさし 雲ふみわけて 皈(かえ)るかな人』

参照 # ① 連続トレッキングでもう一つ出会った菅江真澄の碑文(青森県:夜越山)

② 菅江真澄(紀行家・歌人)探訪紀行

③ 森吉山トレッキング 紀行

映像:石川啄木が中学時代、授業を抜け出し遊んだ盛岡城址(岩手公園)に建つ歌碑

【岩手・秋田ツーリング2019 2019年11月09日】

碑文:石川啄木はお城に隣接する盛岡中学校で学び、授業の合間に此処で思索した。

『不来方の お城の草に寝ころびて 空に吸はれし 十五の心』(一握の砂)

解説:授業をサボり、教室を抜け出し古城の草叢に仰向けになり、青春の野望を抱く、

夢多き青年心情が新鮮に発露。不来方とは盛岡の別称。小生の好きな歌の一つ。

石川啄木を辿り、石川節子に至る。妻節子無くして彼の作品は生まれなかっただろう。

貧富の差が激しい時代。歌人(芸術家)の一面と、頑固で我侭、いい加減・身勝手な

男の一面。自分と重なるものがある。誰しも青年期、夢多きもの、他人事に思えない。

参照#①石川啄木へ献身した妻節子の歌碑「この船は・・・石川啄木記念館」

②石川啄木(哀しみの歌人)探訪紀行

献歌:共に26歳、結核で去った啄木の天才と妻節子の献身に、こころより歌を捧ぐ。

『不来方の 苔生す石垣に 刻まれし 啄木が夢は 色褪せず』 (和)

映像:盛岡城跡(岩手)公園のホタルの里前に設置された宮沢賢治歌碑

【岩手・秋田ツーリング2019 2019年11月09日】

2019年の晩秋に岩手県・秋田のツーリングに出かけた。久し振りの盛岡城に立ち寄った。

懐かしい岩手公園・岩手城跡の景観ももう数年ぶりの訪城となり宮沢賢治詩碑は初紹介。

歌碑: 『岩手公園』 宮沢賢治(石碑に刻まれた詩句は宮沢賢治の直筆である)

「かなた」と老いしタピングは 杖をはるかにゆびさせど

東はるかに散乱の さびしき銀は声もなし

なみなす丘はぼうぼうと 青きりんごの色に暮れ

大学生のタピングは 口笛軽く吹きにけり

老いたるミセスッタッピング「去年(こぞ)なが姉はここにして

中学生の一組に 花のことばを教えしか」

弧火燈(アークライト)にめくるめき 羽蟲の群のあつまりつ

川と銀行木のみどり まちはしづかにたそがるる

解説:盛岡城跡のもう一つの句碑:石川啄木歌碑との対比が面白い。啄木は青春の思いを

歌ったのに対して宮沢賢治碑の詩は死の一か月前の詩で、老境の現から思い出深い

外国人宣教師一家の断片的思い出を歌い込む。最終行は賢治の静かな慕郷への思い。

参照#①宮沢賢治(銀河の心)探訪紀行 ②石川啄木(哀しみの歌人)探訪紀行

【世界遺産白神山地:十二湖トレッキング 2019.10.18】

白神十二湖は三十三湖沼群の総称。宝永元年(1704年)大地震で崩山が崩壊し今も小規模

ながら崩落が見られる。その登山道の入り口鶏頭場の池に観光の祖大町桂月の句碑がある。

碑文:『 山の中 三十三湖 紅葉かな 』

大町桂月も又白神の地を訪れ、句を残した。まさかこの地が世界遺産となるとは知る由も

無い。十和田湖・奥入瀬・蔦沼の景勝を世に紹介、そして蔦温泉をこよなく愛す大町桂月

は観光の巨匠、我が先達でもある。紅葉の頃自然が燃え盛り、冬の厳しさを迎える前の白

神山地十二湖はまた格別な趣。

参照#大町桂月(酔仙人)探訪紀行

≪ Ⅿemoir:漱石句碑 京都木屋町御池の旅館「北大嘉」での発句 2009.12.20撮影 ≫

生涯四度の京都旅。その最期の旅で出逢った祇園の女将を思い成した句だという。

時は明治、今の様にスマートフォンのない時代。SNSで伝える事も出来なかった。

木屋町の宿から鴨川の向こう祇園の女へ誰が見るとも分からないからさり気なく。

碑文:(木屋町に宿を取っています。川向の御多佳さんに)

春の川を 隔てゝ 男女(おとこおみな)哉(かな) 漱石

解釈:川向うの宿におります。お話したいことがあります会えないでしょうか

解説:現代でいったらスマホでLINEメッセージだろう。しかし、誰が見るか分か

らないから、宿でまってるというメッセージなのかもしれない。気がある

なら直ぐ訪問するのだろうが、無いなら今でいう「既読無視」なのだろう。

参照#①京都の温泉と言えば、豆腐懐石の後の一湯「嵐山温泉」が思い浮かぶ

②夏目漱石も又、恋多い青年であった。旧制五高教授時代のエピソード

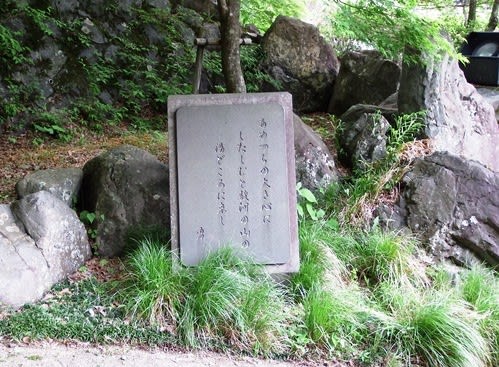

【静岡県温泉探査・梅ヶ島温泉郷 2019.5.26】

梅ヶ島温泉を絶賛した歌人:吉井勇の歌碑が「お湯のふるさと公園」の階段口に建立され

ている。吉井勇の歌碑は麓の新田温泉にもあるが、やはりこの公園の石碑が心に滲みる。

それは、歌人吉井勇が梅ヶ島温泉に逗留してこの公園付近も愛でたと推察されるからだ。

碑文:『あめつちの 大き心に したしむと

駿河の山の 湯どころに来し』(吉井勇)

解説:吉井勇は華族(伯爵)であった。が、昭和8年「華族の恋愛・不倫醜聞“不良華族事件

」に深く関与した妻と別居離婚。爵位返上宣言という傷心の日々を送っていた時、

お世話になった静岡県の歌仲間梅薫楼ご亭主に恩返しに訪れて43首の歌を成した。

その恩義をしたためたのがこの歌である。大きな心とは静岡の歌仲間の事と推察。

参照#①奥の細道を辿った花巻温泉にある吉井勇の歌碑②新田温泉黄金の湯にある歌碑

③吉井勇が逗留した湯元旅館梅薫楼の「穴風呂」

Ⅿemoir(メモワール) : 歌碑・句碑 大町桂月 八甲田山 蔦温泉(2015.09.21)

映像:旅の宿蔦旅館の正面玄関が背景に見える、文字が掠れた大町桂月の石碑(左巨岩)

十和田・八幡平国立公園には名湯の宿が数多くある。その中で文人・紀行家大町桂月が

こよなく愛した蔦温泉は筆者の最も推奨する温泉宿。足元湧出の清らかな源泉身も心も

洗われてしまう。そして蔦沼等を中心とした森林浴スポットは大町桂月でなくても虜だ。

碑文:『 世の人の 命からむ 蔦の山

湯のわく處 水清きところ 』 (大町桂月)

所感:大町桂月はこの蔦温泉を心から愛した。旅を忘れた雁のように、この泉に休み

終には此処で生涯を終えることになる。土佐高知の桂浜から始まった桂月の旅

はここで足跡を絶つ。そして、数多い歌碑の中で一際大きい岩に彼の句が刻ま

れた。まるで、愛した蔦温泉を門前で守るかのように建屋と一体に見える石碑。

参照#① 大町桂月が愛した蔦温泉出湯「久安の湯」② 大町桂月が遊んだ蔦沼 (赤倉岳)

③ 大町桂月(酔仙人)探訪紀行

≪ 歌碑鑑賞速報:菅江真澄歌碑 青森県平内町 夏泊半島 椿明神 (2019.8.17) ≫

菅江真澄の足跡は下北半島恐山連山を海の上から望む夏泊半島椿山海岸線にもあった。

こうした景勝地に紀行家菅江真澄の歌碑を建立した先人の業績に感謝したい。恐らく

歌碑がなければ菅江真澄の目線で下北半島も椿山も見れなかった。今日は晴天波多し。

碑文: 影おつる 磯山椿紅に

染めて汐瀬の 波の色こ(濃)き 菅江真澄

所感:友人達が企画に関わった「椿山クラフトキャンプ」を視察後海岸で一杯飲み周辺

を散策中に見つけた歌碑。良く見たら菅江真澄の歌碑だ。青森県内で景勝地にて

観察される歌碑がここにもあることに感心した。ただの海岸が意味のある海岸に。

悲哀:何十年振りの夏泊半島の磯遊び。小さな砂利の磯は綺麗で海水は澄んで綺麗浜の

イメージなのだが・・台風の後とはいえ、浜の至る所に青い帆立養殖籠の残骸が目

立ち、行楽客のごみ散乱も目立つ。もしこの漁具廃棄の原因が地元漁民であるな

らば悲しい、綺麗な海にこそ美味な帆立が育つ。今回のイベントの意義を考える。

説明:「椿山クラフトキャンプ」とは夏泊半島椿明神社を中心に開催された。自然を目

いっぱい楽しむ「キャンプ」をテーマに県内外の作家さんの作品販売・ワークシ

ョップをはじめ、飲食、アクティビティーを集めたエンターテイメントイベント。