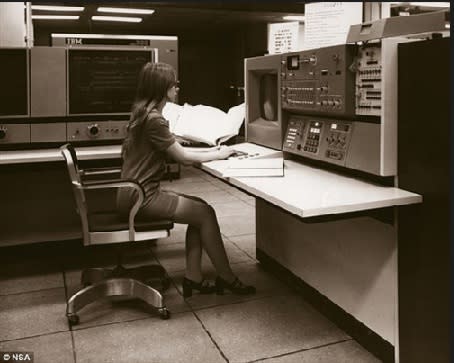

(1971年頃のNSA内部 この頃はイギリス情報機関と共同で、ソ連情報機関の暗号解読のための秘密プロジェクト“VENONA”を行っていたと思われます。“flickr”より By marsmettn tallahassee

この種の情報機関がどのような機密情報を扱っているのかは、大統領を含めた政治責任者もよく把握できていない・・・というのは、映画・小説の世界ではよくある話ですが・・・)

【オバマ政権の下で令状なし傍受は拡大】

6月11日ブログ「アメリカ 明らかにされた国家安全保障局によるネット情報監視 当局は「法律の範囲内のもの」(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20130611)で取り上げた、元CIA職員で、米国家安全保障局(NSA)で外部請負業者からの出向職員として働いていたエドワード・スノーデン氏が明らかにした、アメリカの通信情報監視システムの問題は、その後も新たな事柄が報じられています。

これまで、電話通信に関しては、電話番号、発生時間や長さを含む通話記録の「メタデータ」の収集、インターネットに関しては、監視裁判所による認可を得た上でのサービス事業者を介しての「PRISM」によるデータ吸い上げ、フィルタリング(主に外国人を対象)といった監視内容が報じられていましたが、より包括的な監視システムの全体像が明らかにされています。

****米国:情報収集体制が判明…プログラム4種が監視*****

米ワシントン・ポスト紙は16日、米国家安全保障局(NSA)によるテロ対策を目的とした通信情報収集体制を報じた。電話とインターネット情報のそれぞれについて、電話番号やアドレスなどの「メタデータ」と、通話やチャット内容など「コンテンツ」を収集する計四つのプログラムで構成されているという。

公になった「プリズム」はその一つで、いずれもブッシュ前政権(2001〜09年)の後期に導入され、オバマ政権が引き継いだとみられる。米国の「監視社会」の一端が明らかになった。

同紙によると、運用されているプログラムは(1)メタデータを電話情報から収集する「メインウエー」(2)メタデータをインターネット情報から収集する「マリーナ」(3)コンテンツを電話情報から収集する「ニュークレオン」(4)コンテンツをインターネット情報から収集する「プリズム」の四つ。

当初は「ステラーウインド」との総称で呼ばれたが、ブッシュ政権内で違法性を指摘され、再構築されたという。

メタデータは「数兆」に上り、時間、場所、端末、参加者などが分かるが、交信内容は収集しない。英紙が報じた米通信大手に米国人の通話履歴の提出を裁判所を通じて求めたのは「メインウエー」による運用という。

また、米英紙が報じたインターネット大手9社の中央サーバーに接触して交信内容などの情報を入手したケースは「プリズム」の活動の一環という。

クリントン、ブッシュ政権でNSA局長を務めたヘイデン元中央情報局(CIA)長官は16日、米テレビ番組で、デジタル情報収集についてメタデータ系とコンテンツ系があることを認めたうえで「歴代の軍の監察総監が検証し、悪用はないと判断している。テロに限定した運用だ」と述べた。(後略)【6月17日 毎日】

***********************

朝のTVニュースでは、オバマ大統領は、通話やチャット内容など「コンテンツ」ではなく、電話番号やアドレスなどの「メタデータ」を集めただけだ・・・という主旨の説明で盗聴イメージを払しょくしようとしていましたが、実際のところはどうでしょうか・・・。

通信情報監視に関するアメリカの歴代政権、特にオバマ大統領の基本的な姿勢については、下記のように報じられています。

****プリズム問題で露呈した、オバマ政権下で拡大する通信傍受とクラウドサービスの危うさ――土屋大洋・慶応義塾大学大学院教授****

米国民へのスパイ活動を規制する外国情報監視法

米国オバマ政権による大規模な情報収集プログラムであるプリズムが問題になっている。

しかし、政権による通信傍受の是非という問題を理解するためには、ニクソン政権のウォーターゲート事件にまでさかのぼらなくてはならない。

1972年に起きたウォーターゲート事件は、共和党のリチャード・ニクソン大統領が、中央情報局(CIA)に命じて、民主党の党本部などを盗聴させていたという問題である。

第二次世界大戦を契機に作られたCIAは、米国外での情報収集・工作活動を行うものと考えられていたが、国内でスパイ活動を行っていたことが問題とされた。それも安全保障上の脅威に対するスパイ活動ではなく、政治的なスパイ活動であったことも問題とされた。

ニクソン大統領は一連の疑惑の中で辞任するが、米国内でのインテリジェンス機関によるスパイ活動を禁じるために、連邦議会の上院議員だったフランク・チャーチ議員を中心に、1975年に委員会が組織され、この委員会の提言が、1978年の外国情報監視法(FISA)の成立につながった。

FISAは、簡単に言えば、米国内でのスパイ活動について規定している。市民権または永住権を持つ米国人に対するスパイ活動を禁止しており、必要な場合は、FISCと呼ばれる特別な裁判所から令状をとることになっている。

このFISA法案が議会で審議されているとき、米国のインテリジェンス機関を総括する中央情報長官であり、CIAの長官でもあったのが、ジョージ・H・W・ブッシュである(ただし、法案成立前に離任)。

ところが、FISAは息子のジョージ・W・ブッシュが大統領の時に大問題となる。

2001年の対米同時多発テロ(9.11)が起きた後、ブッシュ大統領はFISAの規定にもかかわらず、令状を取らない大規模な通信傍受を国家安全保障局(NSA)に認めた。それは、9.11のテロリストたちがさまざまな形でインターネットを使っており、9.11後の非常時にいちいち全部に令状をとる余裕がなくなったからだ。

この措置をブッシュ大統領は議会の指導者たちには説明していたが、公には知られていなかった。

ところが、2005年末にニューヨーク・タイムズ紙がこの問題をスクープした。報道の翌日、ブッシュ大統領はラジオ演説でこれを認め、テロとの戦いの中で必要な措置だと主張した。FISAが求める令状がとられないまま、米国民が監視の対象となっている可能性があった。その数は数千人に上ると見られた。

これに対して多くの訴訟が起こされ、当初は政権側に不利な司法的判断が多く出された。ところが、2008年にブッシュ政権は、時限付きで令状なし傍受を合法化するFISA改正法案を議会に提出し、成立を求めた。

2008年の前半は民主党のバラク・オバマ候補とヒラリー・クリントン候補が激しく民主党候補の座を争っていた。この改正法案がブッシュ政権から出てきたとき、民主党の両候補は当然ながら改正反対の立場を表明した。

ところが、オバマ候補は途中で態度を変え、改正支持に回った。オバマ候補は人権重視だと信じていた支持者たちは一斉にオバマ候補の変心に抗議し始めた。

オバマ陣営はインターネットのチャット会議などを通じて、テロ対策に必要な措置だと訴え、結果的には失点につながらなかった。

オバマ候補が同年11月の大統領選挙で勝利し、2009年1月にオバマ政権が成立すると、オバマ政権の下で令状なし傍受は縮小するどころか、むしろ拡大していった。(後略)【6月17日 DIAMOND online】

********************

政治的には「核なき世界」「銃規制」などリベラルな側面をアピールするオバマ大統領ですが、現実の手段としては「無人機攻撃の多用」や「秘密裡の通信傍受容認」など、あまり表の世界を騒がすことなく、相手が気づいたときのはすでに勝負が決まっているような“スマート”というか“陰湿”というか、そういう手法が好む傾向もあるようです。

なお、現代監視社会にあっては、いろんな個人情報が“活用”されており、運転免許写真も例外ではないようです。

日本ではどうなのでしょうか?

****免許用写真、捜査に転用=1億人超分―米****

米紙ワシントン・ポスト(電子版)は16日、運転免許の登録の際に撮影された1億2000万人以上の顔写真がデータベース化され、顔識別技術を活用した警察当局の捜査に利用されていると報じた。こうした転用はほとんど公にされず、基準があいまいなため、当局の裁量の幅が大きくなっているという。【6月17日 時事】

***************

【イギリス、G20盗聴疑惑】

今回の通信情報監視問題は、アメリカだけでなくイギリスにも飛び火しています。

イギリス政府は、これまでのところ、NSAが得た情報を利用しているとの疑惑を否定しています。

****米情報機関ネット監視…英外相、利用疑惑を否定****

米情報機関「国家安全保障局(NSA)」がインターネット上の個人情報などを収集していた問題で、ヘイグ英外相は10日、英下院で答弁し、英政府がNSAが得た情報を利用しているとの疑惑を否定した。

英紙ガーディアン(8日付)は、通信傍受や暗号解読を任務とする英情報機関「政府通信本部(GCHQ)」が、少なくとも2010年からNSAから情報の提供を受け、こうした情報を元に昨年、英国籍の人物に関する197件の報告書を作成したと報じていた。

外相は「記事は根拠がない」と否定した上で、「英政府は情報機関の活動について詳細にコメントしない。漏れた情報に関して肯定も否定もしない」と述べた。【6月11日 読売】

******************

あまり説得力のない“否定”ですが、英情報機関自身によるG20での盗聴疑惑も明るみになっています。

しかも、電子メールやパスワードも入手のため、偽のンターネット・カフェを設置したとも。

****英国もG20で盗聴?偽ネット・カフェ設置も****

17日付英紙ガーディアンは、英政府の情報機関「政府通信本部(GCHQ)」が、ブラウン前政権下で2009年4月に開催された主要20か国・地域(G20)首脳会議や同年9月のG20財務相・中央銀行総裁会議で、参加国閣僚らの電話や電子メールを傍受していたと報じた。

米政府による通信監視に内外から懸念の声が高まる中、キャメロン英首相は、主要8か国首脳会議(G8サミット)の場で同問題を非公式に協議する方針。報道が事実とすれば、オバマ米大統領のみならず、自身も他の首脳陣から説明を求められることになりそうだ。

同紙によると、記事は、米情報機関「国家安全保障局(NSA)」の通信監視を暴露したエドワード・スノーデン氏(29)から入手した情報を基に作成した。GCHQの通信傍受の対象は主にトルコと南アフリカ両国当局者で、英国が望む方向に議事を運ぶのが目的だった。

傍受のみならず、会場には英対外情報部(MI6)と協力して偽のインターネット・カフェを設置、利用者の電子メールやパスワードも入手したという。【6月17日 読売】

******************

このG20盗聴疑惑に関しては、菅義偉官房長官は「政府としてのコメントは差し控えたい」としています。

【中国国営紙「彼の『犯罪』は、米当局による人権侵害について内部告発したというものだ」】

スノーデン氏は、アメリカ国内の情報監視システムだけでなく、アメリカによる中国を対象にしたハッキングも暴露しています。

アメリカは、中国によるサイバー攻撃を主要な問題として中国側に対応を迫っていましたが、同様のことをアメリカも中国に対して行っていたということで、アメリカにとっては気まずい問題です。

スノーデン氏が香港に滞在していることも含めて、スノーデン氏の行動の裏に中国の関与があるという憶測もなされています。

チェイニー前米副大統領は、スノーデン氏を「売国奴」と評しています。

****スノーデン氏は「売国奴」=中国関与の可能性も―前米副大統領****

チェイニー前米副大統領は16日のFOXテレビの番組で、当局の情報収集活動を暴露した元中央情報局(CIA)職員エドワード・スノーデン氏について、米国民の安全を脅かす「売国奴だ」と強く非難した。現在の滞在先が香港であることに関し、中国が暴露に関与した可能性があるとの見方も示した。

チェイニー氏は、スノーデン氏の守秘義務違反は犯罪に当たると強調。今回の暴露について「米国の安全保障に重大な損害を与える機密漏えいとして、記憶に残る限り最悪のケースだ」と語った。

また、「中国というのは普通、自由を求める人間が行きたがる場所ではない」と指摘。「事前に中国側と何らかの接点を持っていた疑いがある」と述べるとともに、スノーデン氏がまだ公にしていない情報を中国側が得ている恐れがあると懸念を示した。【6月17日 時事】

******************

一方、香港では15日、民主派、親中派双方の団体が米総領事館前でデモを行い、“「世界のために暴露したスノーデン氏を守れ」と声を上げた”【6月15日 読売】とのことです。

スノーデン氏の身柄引き渡しに関して、中国政府はコメントを控えていますが、中国国内メディアは次第に熱を帯びてきているようです。

*****スノーデン氏米国送還は「裏切り行為」、中国国営紙が社説****

中国国営紙は16日、米政府による市民監視プログラムの存在を暴露したエドワード・スノーデン氏の身柄を米当局に引き渡すことは、スノーデン氏の信頼に対する「裏切り」であり、中国当局の「面目を失う結果」をもたらすと社説で述べた。

米国家安全保障局(NSA)で外部請負業者からの出向職員として勤務し、現在は香港に潜伏中のスノーデン氏の身柄引き渡しについて、中国国内のメディアが上げた声としては、これまでで最も強いものとなった。

米当局による大規模なインターネット監視体制──この中には中国を対象にしたハッキングとされる事例もあった──が暴露されたことを受けて米中関係が緊張する中、米当局はスノーデン氏の刑事捜査に着手した。

中国外務省は先週、スノーデン氏について「提供する情報はない」と述べ、堅くその口を閉ざしたままだ。

一方、中国メディアはこれまで、スノーデン氏の送還を拒否するべきだとの世論に中国当局も従っているはずだと報じていた。

17日付の国営環球時報の社説は、さらに一歩踏み込み、スノーデン氏を送還した場合に生じるだろう、中国の「面目を失う結果」について論じた。

「一般の犯罪と異なり、スノーデン氏は誰1人傷つけていない。彼の『犯罪』は、米当局による人権侵害について内部告発したというものだ」(環球時報)

「スノーデン氏を米国に送還することは、スノーデン氏の信頼を裏切るだけでなく、世界中からの期待を失望させるものになるだろう。香港のイメージは永久に損なわれることになる」

香港の英字紙サンデー・モーニング・ポストが16日に発表した調査によると、米当局が身柄引き渡しを求めた場合にスノーデン氏を送還するべきかどうかという質問に対し、するべきでないと回答した香港市民は49.9%に上った。一方、スノーデン氏の送還に賛成した人はわずか17.6%で、32.4%は分からないと回答した。調査には509人が回答したという。【6月16日 AFP】

*****************

もし、中国の人権問題を告発した者(中国当局にとっては社会の安定を害する重大犯罪者)がアメリカに滞在していて、中国から身柄引き渡しを求められたらアメリカは絶対に応じないでしょう。

香港について外交上の主権を有する中国が、アメリカの中国へのハッキングを公表した人物の身柄引き渡しを拒否するのは、“当然のこと”です。

ただ、実際問題としてどのように対応するかは、見返り・反発の強さ等を含めて検討される別問題で、面子をとるのか、実利を求めるのか・・・中国はこのカードをどのように扱うのが得策か検討中というところでしょう。

ただ、今回の問題の本質は、中国の関与云々やアメリカ・中国の外交ゲームではなく、現代社会における情報監視をどのように考えるかということです。