2009年に国の重要文化財に指定された泡盛酒造所「津嘉山酒造」です。

工場と民家が一緒になって建坪600坪の大きな建物です。

一番座で休憩で、やっと質問できます。

以下は、気になって調べたこと。

仏壇のある二番座は、仏壇の方に向かないように平行にしています。内地は床の間でそうするのに、沖縄では仏壇の方を大切にする証と言われています。

2年前まで、文化庁による修復工事をしていました。

平成5年の甕があります。どんな味なんだろう。このビニールの被せ方からすると、仕次(しつぎ)とか、やってるのかな。

修復工事といっても、古い柱は最大限活用して、接木しています。こういう柱に泡盛に必要な黒麹菌がたくさん生きています。

イヌマキなどを継ぎ足していますね。

この部屋は素通りだった。秘密の部屋かな。

ここは泡盛を蒸溜する際に、お湯が出てくるのをお風呂に活用したという。お風呂あるんかい。

この立派な木は琉球黒檀(こくたん)。堅い性質があり、床柱や三線の竿に使われます。

米軍が撮影した写真です。周りは燃えて、工場と樹木が残っています。写真を何度も撮って攻撃しないようにしていたらしい。

当方は一人でしたが、杜氏の秋村さんが、丁寧に工場を案内してくれました。

津嘉山酒造所は、1928年(昭和3年)に完成し酒造免許を取得、泡盛造りを開始。

平成5年の甕があります。どんな味なんだろう。このビニールの被せ方からすると、仕次(しつぎ)とか、やってるのかな。

修復工事といっても、古い柱は最大限活用して、接木しています。こういう柱に泡盛に必要な黒麹菌がたくさん生きています。

イヌマキなどを継ぎ足していますね。

この部屋は素通りだった。秘密の部屋かな。

ここは泡盛を蒸溜する際に、お湯が出てくるのをお風呂に活用したという。お風呂あるんかい。

この立派な木は琉球黒檀(こくたん)。堅い性質があり、床柱や三線の竿に使われます。

周囲の土壌中にも泡盛菌がたくさんいるという。すごいな。建物だけでなく、敷地全体が泡盛を受け継いで支えている。

三本あって、立派です。この家が相当古いということがわかります。

戦争で周囲は焼けたのに、この建物が残った理由がこれ。

Officers Quarters 米軍の司令部として使われて、その後はパン工場に活用されたそうです。

三本あって、立派です。この家が相当古いということがわかります。

戦争で周囲は焼けたのに、この建物が残った理由がこれ。

Officers Quarters 米軍の司令部として使われて、その後はパン工場に活用されたそうです。

米軍が撮影した写真です。周りは燃えて、工場と樹木が残っています。写真を何度も撮って攻撃しないようにしていたらしい。

工場と民家が一緒になって建坪600坪の大きな建物です。

一番座で休憩で、やっと質問できます。

「造っている泡盛は?」「国華(こっか)だけです。週2回、非常勤の工場長と2人で仕込んでいる。国頭の華となるように」

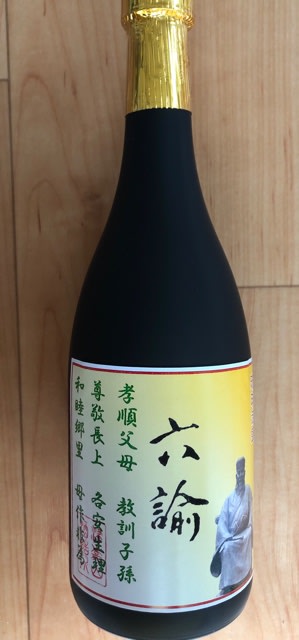

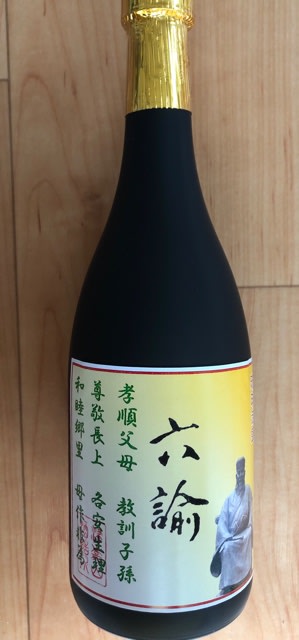

「ここにだけしか置いてないお酒があると聞きましたが」「六諭(リクユ)ですね。国華43度を1年寝かせたものにラベルを貼ったものです」

リクユエンギが書いてある。1800円だったが、即購入した。

秋村さんは10年前に東京の会社が倒産。

上司の親族が津嘉山酒造所の工場長だったことが縁で、一から勉強中という。

名護博物館で、津嘉山酒造所の赤瓦の製造工程など企画展を観たと言ったら、喜んでくれました。

「津嘉山酒屋保存の会」の岸本林会長は、ひんぷん山羊料理店でよくお会いしたと言ったら、さらに喜んでくれました。

最後は、わざわざ見送ってくれました。

大変な仕事だろうけど、頑張って続けて欲しいですね。

工場見学の前に、ちょうど、名護親方の銅像を見てきたところだった。左の石碑に六諭が書いてある。この落成式の前にも、名護博物館に行ってブログに書いたなあ。

以下は、気になって調べたこと。

沖縄の民家の一番座の見分け方は、天井にある。床指しといって、天井の竿縁(さおぶち 天井板を支える角材)が、床の間にむかっています。(内地では平行にする)

仏壇のある二番座は、仏壇の方に向かないように平行にしています。内地は床の間でそうするのに、沖縄では仏壇の方を大切にする証と言われています。

右側が、仏壇らしき場所です。