日付変わってきょう12月3日は「1,2,3」。そこで3年振りに、「一二三の名局」を記そう。

今回取り上げるのは1960年4月14日・15日に指された、第19期名人戦第1局である。

加藤八段は弱冠20歳のA級2年生。18歳でA級八段、20歳で名人挑戦と、当時は大きな話題になったものである。

名人はもちろん大山康晴。前年に升田幸三名人から名人を奪取。対局時は王将、九段と合わせ三冠王だった。

第1局の対局場は都内の「羽沢ガーデン」。加藤八段の先手で、相矢倉になった。大山十五世名人といえば振り飛車が代名詞だが、若いころは居飛車一辺倒で、このころは表芸が居飛車、裏芸が振り飛車だった。

全譜を記すと棋譜警察から通知がくるので、序盤は端折る。

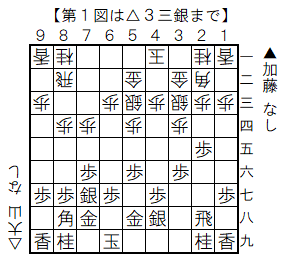

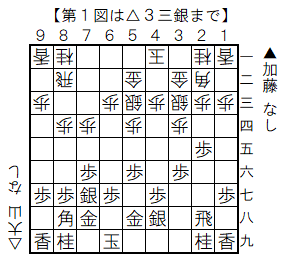

第1図以下の指し手。▲7九角△4四銀左▲4六歩△5五歩▲4七銀△5四銀(第2図)

第1図の▲7九角に△4四銀左が意外。だが、妙に新しい。ここふつうに△4四歩だと、手詰まりになるのを嫌ったようだ。

以下△5四銀まで進んでみると、令和の将棋のようではないか。

そこから数手飛ばして第3図。

第3図以下の指し手。△5二玉▲7九玉△3四歩▲8八玉△9四歩▲6六歩△8六歩▲同銀△4四歩▲7五銀△7三角(第4図)

昨今の矢倉は▲4六角型が最強の形とされているという。本局は先手後手とも偶然ながらその形になった。

ここで大山名人は△5二玉と玉形を整えた。この局面、本当に令和の将棋のようである。

先手は▲8八玉と収め、▲6六歩が期待の一手。これに△6六同歩なら▲同銀△6五歩に▲7五銀と進出して先手良し。

よって大山名人は△8六歩▲同銀を利かし、こちらも△4四歩の攻め合いである。この、歩が着々と進む感じ、駅馬車定跡を思い出した(参考図)。

先手も▲7五銀と進出し、△7三角と引かせる。さて次の手は。

第4図以下の指し手。▲2五桂△4二銀▲3三歩△同桂▲同桂成△同銀▲6五歩△同銀▲5三歩(第5図)

先手の加藤八段は快調に指しているが、やや戦力不足。そこで加藤八段は▲2五桂と跳ねた。そして▲3三歩から桂交換。問題はこの桂をどこに使うかだ。

その第一弾が、▲6五歩△同銀を利かしての▲5三歩である。

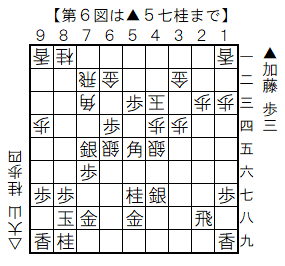

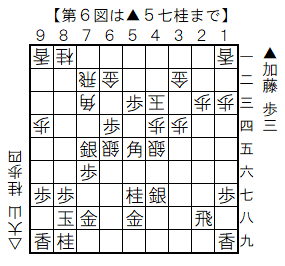

第5図以下の指し手。△4三玉▲6四歩△6二金▲4四歩△同銀▲4五歩△同銀▲5五角△4四歩▲5七桂(第6図)

第5図で△5三同金は▲6六歩△7六銀▲7七歩△8五銀▲6五桂で先手優勢。

よって大山名人は△4三玉と躱したが、加藤八段は▲6四歩△6二金を利かして好調である。

▲5五角には△4四歩よりないが、ここで待望の▲5七桂が入り、ハッキリと先手が優勢になった。

棋譜紹介はここで打ち切るが、以下は加藤八段がそのまま押し切った。

投了図を見ると文字通り加藤八段の快勝で、加藤八段の名局といって差し支えない。

加藤八段が制勝し、将棋マスコミは加藤新名人の誕生かと沸き上がった。しかしそこは大山名人である。第2局以降は大山名人が立ち直り、4連勝で名人位を防衛。そして1971年まで、防衛を続けるのである。

いっぽうの加藤九段は、次の名人戦登場は1973年となった。しかし中原誠名人にストレートで敗れ、名人獲得は1982年まで待つことになる(「一二三の名局・2」を参照)。名人戦初登場から、実に22年も経っていた。

今回取り上げるのは1960年4月14日・15日に指された、第19期名人戦第1局である。

加藤八段は弱冠20歳のA級2年生。18歳でA級八段、20歳で名人挑戦と、当時は大きな話題になったものである。

名人はもちろん大山康晴。前年に升田幸三名人から名人を奪取。対局時は王将、九段と合わせ三冠王だった。

第1局の対局場は都内の「羽沢ガーデン」。加藤八段の先手で、相矢倉になった。大山十五世名人といえば振り飛車が代名詞だが、若いころは居飛車一辺倒で、このころは表芸が居飛車、裏芸が振り飛車だった。

全譜を記すと棋譜警察から通知がくるので、序盤は端折る。

第1図以下の指し手。▲7九角△4四銀左▲4六歩△5五歩▲4七銀△5四銀(第2図)

第1図の▲7九角に△4四銀左が意外。だが、妙に新しい。ここふつうに△4四歩だと、手詰まりになるのを嫌ったようだ。

以下△5四銀まで進んでみると、令和の将棋のようではないか。

そこから数手飛ばして第3図。

第3図以下の指し手。△5二玉▲7九玉△3四歩▲8八玉△9四歩▲6六歩△8六歩▲同銀△4四歩▲7五銀△7三角(第4図)

昨今の矢倉は▲4六角型が最強の形とされているという。本局は先手後手とも偶然ながらその形になった。

ここで大山名人は△5二玉と玉形を整えた。この局面、本当に令和の将棋のようである。

先手は▲8八玉と収め、▲6六歩が期待の一手。これに△6六同歩なら▲同銀△6五歩に▲7五銀と進出して先手良し。

よって大山名人は△8六歩▲同銀を利かし、こちらも△4四歩の攻め合いである。この、歩が着々と進む感じ、駅馬車定跡を思い出した(参考図)。

先手も▲7五銀と進出し、△7三角と引かせる。さて次の手は。

第4図以下の指し手。▲2五桂△4二銀▲3三歩△同桂▲同桂成△同銀▲6五歩△同銀▲5三歩(第5図)

先手の加藤八段は快調に指しているが、やや戦力不足。そこで加藤八段は▲2五桂と跳ねた。そして▲3三歩から桂交換。問題はこの桂をどこに使うかだ。

その第一弾が、▲6五歩△同銀を利かしての▲5三歩である。

第5図以下の指し手。△4三玉▲6四歩△6二金▲4四歩△同銀▲4五歩△同銀▲5五角△4四歩▲5七桂(第6図)

第5図で△5三同金は▲6六歩△7六銀▲7七歩△8五銀▲6五桂で先手優勢。

よって大山名人は△4三玉と躱したが、加藤八段は▲6四歩△6二金を利かして好調である。

▲5五角には△4四歩よりないが、ここで待望の▲5七桂が入り、ハッキリと先手が優勢になった。

棋譜紹介はここで打ち切るが、以下は加藤八段がそのまま押し切った。

投了図を見ると文字通り加藤八段の快勝で、加藤八段の名局といって差し支えない。

加藤八段が制勝し、将棋マスコミは加藤新名人の誕生かと沸き上がった。しかしそこは大山名人である。第2局以降は大山名人が立ち直り、4連勝で名人位を防衛。そして1971年まで、防衛を続けるのである。

いっぽうの加藤九段は、次の名人戦登場は1973年となった。しかし中原誠名人にストレートで敗れ、名人獲得は1982年まで待つことになる(「一二三の名局・2」を参照)。名人戦初登場から、実に22年も経っていた。