前回タクリーノの新しいロード サドルとステムのポジション出しを行いました

ステムの位置も決まったので フロントフォークのコラムカットをし ヘッド小物を

組付けてしまいます

前回ステムの位置決めをしました 最近のアヘッドタイプの

フォークコラムは余分な部分を切り落とす必要が有ります

これを一般的にコラムカットと呼んでいます

仮組してあったフロントフォークを外します

切り落とす部分に墨を入れました 右が必要の

ない部分です

切り口は直角に真っすぐ切る必要があります

そんな時にはこの道具 一般的にソーガイドと

呼ぶのかな? これをフォークコラムにセットします

コラムをカットするのは金属用のノコ カーボンには

ダイヤ粒子の刃を使いなさいと言いますが 細かな刃の

金ノコでも良いのじゃないかな

ソーガードに沿って金ノコを使うと 金属とは少し

手応えが違いますが 誰でも真っすぐ切れますよ

切り落としたのは 84 mm 重さは 28 g 有りました

結構重いですね

切り口にはバリが残っています ヤスリで面を整えましょう

軽くヤスリを当ててやるだけで良いですね 綺麗に

面が取れました

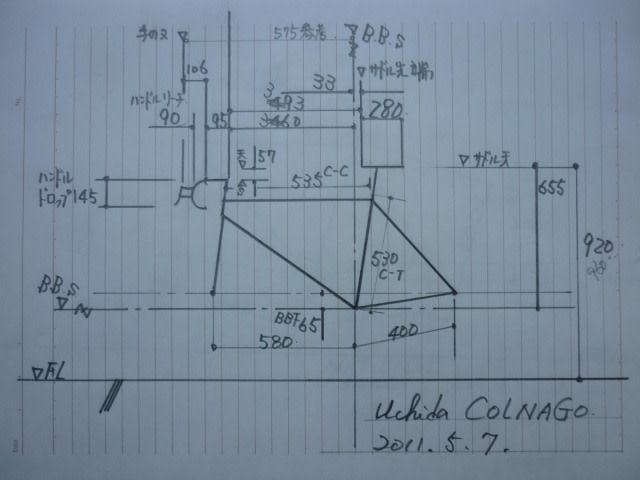

これからヘッド小物を取り付けます でも最近は多くの

ヘッド規格が有り 私でもぼーとしていたら 間違いなく

間違うでしょう このタクリーノのフレームは上下異径

ヘッド 折角だから寸法を測ってみましょう

上部のベアリングです ノギス読みで 外径 41.8 ミリ

内径 30.5 ミリです

下部のベアリングは 外径 51.8 ミリ 内径 40.0 ミリです

タクリーノのヘッドの構造は インテグラルと呼ばれ

ベアリングがフレーム内部に納まるタイプです 規格は

1-1/8 × ワンポイントファイブとか テンゴ と呼ばれる

奴ですね

さて寄り道が長くなりました ヘッドパーツを組付けましょう

フォークのベアリング受けや ベアリングのケースにグリスを

塗っておきます 腐食や錆の防止の為です

下のベアリングはフォークに差しておきます

フレームのベアリングカップにもグリスを

上下共塗っておきます

フレームにフォークを差し込みます

上部ベアリングと割りカラーをコラムに差し込み

フレームの上部カップに装着します

ヘッドパーツの再上部のパーツを付けてヘッド小物は

終了 その上にステムの高さを決めるスペーサーを

入れます

ステムにも摩擦増強剤を使っておきましょう

ステムの上にもコラムの上端までのスペーサーを

入れます

アヘッド方式には コラムの中に左のスターナットを

打ち込みますが カーボンコラムでこれを使っては

いけません ネジを締めればコラムの中で広がり固定

される マルチプレッシャーアンカーを使います

これの役割はステムを上から押さえて ヘッドパーツの

玉当りを調整する為の物で ステムを固定するものでは

ありません

さてこれでヘッド回りは終了です コラムを少し長めに残したのは 今後の調整代です

コラムカット 簡単にさらっと記事にしたら良いのに色々と寄り道をして

くどい記事になってしまいました 色々と詰め込み過ぎましたね お疲れに

なったと思います ごめんなさい・・・ さて次の作業は B.B カップの取り付けかな?

ステムの位置も決まったので フロントフォークのコラムカットをし ヘッド小物を

組付けてしまいます

前回ステムの位置決めをしました 最近のアヘッドタイプの

フォークコラムは余分な部分を切り落とす必要が有ります

これを一般的にコラムカットと呼んでいます

仮組してあったフロントフォークを外します

切り落とす部分に墨を入れました 右が必要の

ない部分です

切り口は直角に真っすぐ切る必要があります

そんな時にはこの道具 一般的にソーガイドと

呼ぶのかな? これをフォークコラムにセットします

コラムをカットするのは金属用のノコ カーボンには

ダイヤ粒子の刃を使いなさいと言いますが 細かな刃の

金ノコでも良いのじゃないかな

ソーガードに沿って金ノコを使うと 金属とは少し

手応えが違いますが 誰でも真っすぐ切れますよ

切り落としたのは 84 mm 重さは 28 g 有りました

結構重いですね

切り口にはバリが残っています ヤスリで面を整えましょう

軽くヤスリを当ててやるだけで良いですね 綺麗に

面が取れました

これからヘッド小物を取り付けます でも最近は多くの

ヘッド規格が有り 私でもぼーとしていたら 間違いなく

間違うでしょう このタクリーノのフレームは上下異径

ヘッド 折角だから寸法を測ってみましょう

上部のベアリングです ノギス読みで 外径 41.8 ミリ

内径 30.5 ミリです

下部のベアリングは 外径 51.8 ミリ 内径 40.0 ミリです

タクリーノのヘッドの構造は インテグラルと呼ばれ

ベアリングがフレーム内部に納まるタイプです 規格は

1-1/8 × ワンポイントファイブとか テンゴ と呼ばれる

奴ですね

さて寄り道が長くなりました ヘッドパーツを組付けましょう

フォークのベアリング受けや ベアリングのケースにグリスを

塗っておきます 腐食や錆の防止の為です

下のベアリングはフォークに差しておきます

フレームのベアリングカップにもグリスを

上下共塗っておきます

フレームにフォークを差し込みます

上部ベアリングと割りカラーをコラムに差し込み

フレームの上部カップに装着します

ヘッドパーツの再上部のパーツを付けてヘッド小物は

終了 その上にステムの高さを決めるスペーサーを

入れます

ステムにも摩擦増強剤を使っておきましょう

ステムの上にもコラムの上端までのスペーサーを

入れます

アヘッド方式には コラムの中に左のスターナットを

打ち込みますが カーボンコラムでこれを使っては

いけません ネジを締めればコラムの中で広がり固定

される マルチプレッシャーアンカーを使います

これの役割はステムを上から押さえて ヘッドパーツの

玉当りを調整する為の物で ステムを固定するものでは

ありません

さてこれでヘッド回りは終了です コラムを少し長めに残したのは 今後の調整代です

コラムカット 簡単にさらっと記事にしたら良いのに色々と寄り道をして

くどい記事になってしまいました 色々と詰め込み過ぎましたね お疲れに

なったと思います ごめんなさい・・・ さて次の作業は B.B カップの取り付けかな?