奈良二月堂のお水取りが始まる頃ともなると、忘れることなく『近江散歩 奈良散歩』(司馬遼太郎)を取り出し、「修二会」に関して書かれたページを読み返す。

出かけてみたいなと思いつつ、楽しんで楽しんで読ませてもらう。

修二会に加わる練行衆は11人。お水取りは3月1日から始まるが、2月20日から準備期間に入り、共同生活の宿所に入る。

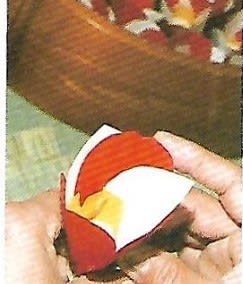

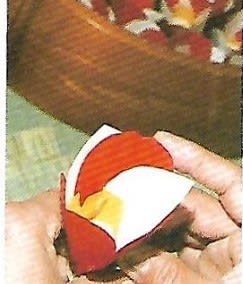

それぞれの役割があり、その間には造花もつくる。二月堂の秘仏である観音の宝前に供える花で、楮(こうぞ)の皮で漉かれたぽってりと厚い紅白の和紙で作った椿の花が内陣を荘厳する。

格子の間から覗き見ることさえできないが、奈良国立博物館で再現された様を見たことがある。厳かな空間だった。

「『東大寺椿』は花弁が長くて、ふしぎな丸味がありますね」と司馬さん。

【声明の稽古をしたり、行法のときに着る紙衣のころもの反物も自分で作る。百貨店か法会屋に調整させるということもなく、伝統を守る。

千数百年もの間、天平の実忠以来のやり方を不合理は承知の上で頑固に守って勤まる行法には、不断の伝統が生きている。

この寺の僧の顔つきは世間の僧に比べて数段にいい。―とまで司馬さんは書いている。

そういう精神の酔いがなければ、自分を天平の実忠和尚のそばにまで連れ昇らせてゆくことはできないのである。】

この「精神の酔い」という言葉に出会いたいがために、私はページを繰っているような気もする。

2019年3月9日に二月堂に参拝。そのあと博物館での展示を拝見し冊子を購入。花ごしらえの様子と小観音のお厨子が見える両脇に椿がちらっと…。掲載されていた写真です。

『二十五年後の読書』(乙川優三郎)の中で、半世紀も前にアメリカで出版されたものが今も読み継がれているという『ストーナー』が引用されていた。主人公・響子が、“完璧に美しい小説”という帯の紹介文を信じて買ったものだった。

それを図書館で借りることにした。どこまで読めるか。翻訳小説は本当に久しぶり。

じっくり、できれば楽しんで味わいたい。時代の中に入り込み、精神の酔いなど感じながらストーナーに近づけるものかどうか。

出かけてみたいなと思いつつ、楽しんで楽しんで読ませてもらう。

修二会に加わる練行衆は11人。お水取りは3月1日から始まるが、2月20日から準備期間に入り、共同生活の宿所に入る。

それぞれの役割があり、その間には造花もつくる。二月堂の秘仏である観音の宝前に供える花で、楮(こうぞ)の皮で漉かれたぽってりと厚い紅白の和紙で作った椿の花が内陣を荘厳する。

格子の間から覗き見ることさえできないが、奈良国立博物館で再現された様を見たことがある。厳かな空間だった。

「『東大寺椿』は花弁が長くて、ふしぎな丸味がありますね」と司馬さん。

【声明の稽古をしたり、行法のときに着る紙衣のころもの反物も自分で作る。百貨店か法会屋に調整させるということもなく、伝統を守る。

千数百年もの間、天平の実忠以来のやり方を不合理は承知の上で頑固に守って勤まる行法には、不断の伝統が生きている。

この寺の僧の顔つきは世間の僧に比べて数段にいい。―とまで司馬さんは書いている。

そういう精神の酔いがなければ、自分を天平の実忠和尚のそばにまで連れ昇らせてゆくことはできないのである。】

この「精神の酔い」という言葉に出会いたいがために、私はページを繰っているような気もする。

2019年3月9日に二月堂に参拝。そのあと博物館での展示を拝見し冊子を購入。花ごしらえの様子と小観音のお厨子が見える両脇に椿がちらっと…。掲載されていた写真です。

『二十五年後の読書』(乙川優三郎)の中で、半世紀も前にアメリカで出版されたものが今も読み継がれているという『ストーナー』が引用されていた。主人公・響子が、“完璧に美しい小説”という帯の紹介文を信じて買ったものだった。

それを図書館で借りることにした。どこまで読めるか。翻訳小説は本当に久しぶり。

じっくり、できれば楽しんで味わいたい。時代の中に入り込み、精神の酔いなど感じながらストーナーに近づけるものかどうか。

和紙でつくった椿の花も、一度見てみたいものです。

歴史のある京都は、様々な伝統が残っていますね。

ただ、伝統を守るということは、想像以上に大変なことなのでしょうね。

>不合理は承知の上で頑固に守って勤まる行法には、不断の伝統が生きている。

中身を咀嚼しているわけではありませんが、埴谷雄高の「不合理ゆえに吾信ず」を思い出しました。

「死霊」で挫折してからは、埴谷雄高はどうも苦手です。

コロナ禍でも勤まってきましたから、練行衆はじめ関係者のご苦労は大変なことだったろうと想像します。

家風や伝統を守り継ぐことは、いっけん古臭く、合理的ではないものを代々積み上げる営みでもありましょうし、

まさに司馬さんが言われる「原酒のように強烈な文化意識」です。

だからこそ人を酔わす力があるのでしょうね。

そうした文化の芯は信じるに値するもの、と捉えてよさそうですね。

「ウイリアム・ストーナーは、1910年、19歳でミズリー大学に入学した。」が、冒頭の一文でした。

翻訳の文章に息もあって、今はしっくり入り込んでいます。

ひと月で読めますかどうか。長編で、挫折しないといいなと不安も大きいです。

毎年祖母から聞かされていました。

お水取りの何たるかももちろん知らず。

精神を酔わせるものを見つけたいけど

私に見つからないと思います。

『東大寺椿』花弁が長くて、ふしぎな丸味>

私には椿としか見えませんけどさすが司馬さんです。

亡き葉室麟さんの「洛中洛外をゆく」写真と共に

楽しんでいます。

声明の暗記、暗唱、発生の練習、厳しい行を重ねる14日間。

一連の主要行事表を見ても、並大抵なことではない心境を思い遣ります。

五体投地の大きな音を耳にするだけでも気持ちが引き締まる思いでした。膝が破れた紙衣を拝見できました。

写真を補ってみました。「花弁が長くて」という感じが少しわかりますね。

精神の酔いのようなものを感じながら澤田作品の古代物は楽しみます。