熊井啓『黒部の太陽 特別編』(1968年)を観る。NHKでの放送を録画しておいたものだが、196分のオリジナル版よりも短い130分余りの版である。

1956年着工、1963年竣工。黒部ダム(富山県)は、関西電力が、ピーク需要への対応のため、発電量の調整能力が大きい貯水池式水力発電所として建築したダムであり、堤高186mはいまだにアーチ式ダムの中で日本一を誇る。わたしは堤高130mの宮崎県・一ツ瀬ダムを見学したことがあるが、黒部ダムを見たことはまだない。きっとこの56mの差は大変なものなのだろう。

映画では、関西電力の太田垣社長(当時)が、木曽川水系の丸山ダムの工事とはわけが違うと逡巡する黒四建設事務所次長(三船敏郎)に対し、「確かに桁違いだ、構想も違う。だが君、考えてみたまえ。丸山ダムの工事で革新された土木技術が、次の佐久間ダムをつくったんだよ。その成功が今度の黒四のきっかけになったんだ」などと諭す場面がある。両方とも日本の土木工事史に残るダムだが、重力式ダムであり、また、確かに工事の困難性という意味では格が違う。

黒部ダムと発電所が「黒四」と称されるのは、黒部川水系で4番目の発電所だからであり、「黒三」は、戦前に建設されている。そのときには、100℃にもなるトンネル内工事を、朝鮮人労務者に強制的に担わせたという歴史がある。この映画でも、資材搬送用のトンネル工事を請け負った熊谷組の主人公(石原裕次郎)の父親が、その工事を命令していたという設定になっているらしい。

「らしい」というのは、熊井監督本人による手記『映画「黒部の太陽」全記録』(新潮文庫、原著2005年)に、そう書いてあるからだ。ところが、本版では、そのようなセリフはカットされており、単に鬼のように労務者をこき使う男としかわからない。つい最近まで、このカット版も観る機会がなかったのではあるが、やはり勿体ないことだ。手記では、朝鮮人労務者を強制労働に駆り立てたという描写を削れ、との抗議もあったのだという。歴史修正主義者はいまも昔も存在する。

戦争に負けた日本が、次に挑んだ戦地は、産業というフィールドであった。それが、日本人のアイデンティティを支えた。そうでなければ、この事業を「日本人の誇り」と喧伝し、工事の犠牲者の方々を「英霊」であるかのように称えるわけはない。もちろん、当時の日本の産業社会にとって「必要」な設備であり、技術の限界に挑んだ大事業であったことは、間違いない。それでも、これは戦争ドラマである。

この後、『黒部の太陽』は、巨大ダム建設を進めるためのプロパガンダとして、漁協関係者の説得に利用された。そして、建設省(当時)が資金を提供して行われていた「湖水(ダム)祭り」の類の主催者は、石原プロであることが多かったという(天野礼子『ダムと日本』)。

熊井監督による手記を読むと、この映画は、石原プロが、映画会社のカルテルたる「五社協定」を破る形で、強引に進めたものだったことがよくわかる。そのような野心的な映画制作であったはずが、時代が変わり、巨大ダムを必要としない状況に移り変わってきても、利用され続けたということは、皮肉なことだ。

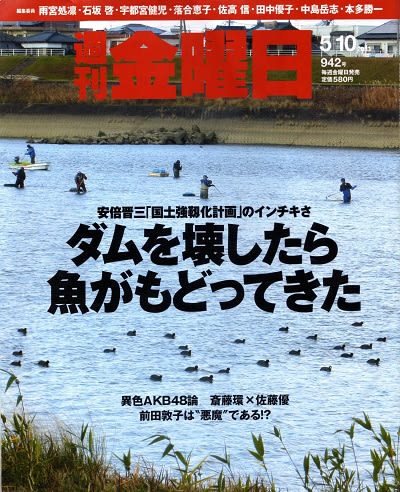

『週刊金曜日』誌の942号(2013/5/10)が、「ダムを壊したら魚がもどってきた」という特集を組んでいる。もはや無駄な公共事業となったものとして挙げられているダムは、八ツ場ダム(群馬県)をはじめ、石木ダム(長崎県)、最上小国川ダム(山形県)、成瀬ダム(秋田県)、サンルダム(北海道)。自民党政権が復活し、「国土強靭化」の名のもとに、また事態がおかしな方向に進んでいる。

さらに、興味深い記事がある。熊本県球磨川水系の荒瀬ダムにおいて、全国ではじめて大型ダム撤去工事が進んでいる。その結果、アオコの発生がなくなり、アユが戻り、アオノリの生育も良くなったようだ。

十把ひとからげにダムや水管理を扱う議論は好きではないが、少なくとも、押しとどめることができない公共工事よりは、はるかに希望がある話である。この経緯については少し調べてみたい。

●参照

○『八ッ場 長すぎる翻弄』

○八ッ場ダムのオカネ

○八ッ場ダムのオカネ(2) 『SPA!』の特集

○『けーし風』2008.12 戦争と軍隊を問う/環境破壊とたたかう人びと、読者の集い(奥間ダム)

○ダムの映像(1) 佐久間ダム、宮ヶ瀬ダム

○ダムの映像(2) 黒部ダム

○天野礼子『ダムと日本』とダム萌え写真集

○ジュゴンのレッドデータブック入り、「首都圏の水があぶない」

○小田ひで次『ミヨリの森』3部作(ダム建設への反対)

○『ミヨリの森』、絶滅危惧種、それから絶滅しない類の人間(ダム建設への反対)