『越境広場』誌の第2号(2016/7/30)では、東松照明特集を組んでいる。

本当は去年出てから早々に読みたかった。もとより東松照明は、政治、制度、内外、テキストなど様々な側面において常にその評価が割れてきた写真家であり、また、出た直後の10月には(論争の渦中にある)比嘉豊光氏よりその一部を見せられて仰天してしまったこともあったから。しかし、わたしが眼を病んでしまい、しばらく控えざるを得なかった。

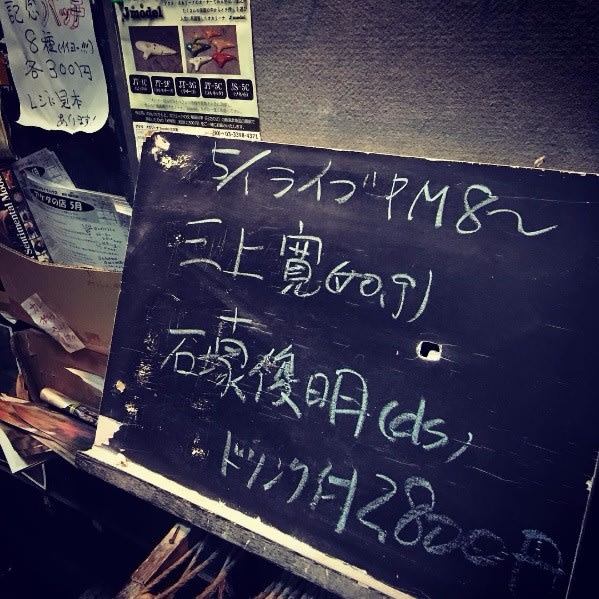

比嘉豊光さん手持ちの、東松照明の発言否定についての箇所

上の写真にある箇所は、本誌所収の新里義和「東松照明×森山大道」の一部分である。ここで、東松照明がかつての自身の発言を否定していた。以下の有名な発言である。

「いま、問題となっているのは、国益のためとか社会のためといったまやかしの使命感だ。率直な表現として自分のためと答える人は多い。自慰的だけどいちおううなずける。が、そこから先には一歩も出られない。ぼくは、国益のためでも自分のためでもないルポルタージュについて考える。 被写体のための写真。沖縄のために沖縄へ行く。この、被写体のためのルポルタージュが成れば、ぼくの仮説<ルポルタージュは有効である>は、検証されたことになる。波照間のため、ぼくにできることは何か。沖縄のため、ぼくにできることは何か。」(「南島ハテルマ」、『カメラ毎日』1972年4月号所収)

ここにある、気負いが服を着たような思い、沖縄へのラブレター。何も沖縄を利用して自己表現を展開しようというのではない。自己ではない、沖縄である。だがそれは表現の目的にはちがいない。新里氏の見立てによれば、これを発言したすぐあとに、何かのためにする写真に猛反発し同時に先達の東松にも反発した森山大道からの影響があった。森山は夜の街を撮ろうとも俗を撮ろうとも、意識的には、視覚に入る断片をすべてイーブンに扱った。

興味深い指摘ではある。しかし、そのあとも東松照明は太い物語を抱え込む東松照明のままではなかったか。そしてこの発言否定についても、実は、さほどセンセーショナルなものではない。

東松亡きあとに『太陽の鉛筆』新編を世に出すことに関わった今福龍太氏は、比嘉豊光氏からの反発に対してかなり直接的に感情的なものを吐露している。すなわち、オリジナル写真集至上主義はおかしいということ、単なる「文化収奪」「植民地主義」というクリシェでは「沖縄への恥辱はどんどん上塗りされていくだけ」だということ。

問題は後者である。クリシェでは抵抗できないなどとヤマトが沖縄に対して言うことができるのだろうか。

石川竜一氏は、東松写真、沖縄における写真について、おそらくは破壊と寄り添いというふたつの面が共存することを指摘する。前者は自由に、後者は責任に関係する。その上で以下のように締めくくっている。あやうい淵に立ち写真作品をものしてきた石川氏であるからこその発言にちがいない。ちょっとぞくりとさせられる。

「・・・その自由には当然の責任がついてきて、その責任を果たすには、世界に対する精一杯の思いやりと、行動に対する細心の注意と、自分への覚悟をもつ必要がある。そして、その自由から逃げてはいけない。」

やはり写真家の石川直樹氏は、2016年に開催された東松照明写真展『光源の島』の発見の経緯について説明している。確かに写真は素晴らしかった。しかし、東松の偉大さを疑ってはならないという空気が充満していたことも事実である。本誌の論考群においても、そこから逃れ得ていないように思われた。

●参照

『越境広場』創刊0号

『越境広場』1号

東松照明『光源の島』

平敷兼七、東松照明+比嘉康雄、大友真志

東松照明『光る風―沖縄』

「琉球絵画展」、「岡本太郎・東松照明 まなざしの向こう側」、「赤嶺正則 風景画小品展」

豊里友行『沖縄1999-2010』、比嘉康雄、東松照明

東松照明の「南島ハテルマ」

東松照明『新宿騒乱』

青木亮『二重被爆』、東松照明『長崎曼荼羅』

沖縄・プリズム1872-2008

仲里効『フォトネシア』

仲里効『眼は巡歴する』