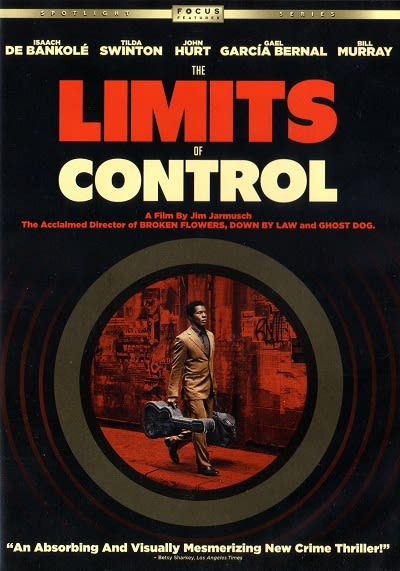

ジム・ジャームッシュ『リミッツ・オブ・コントロール』(2009年)を観る。amazonで、このDVDが5ドルで投げ売りされていたのだ(念のため、リージョンコードは異なる)。

主人公の「孤独な男」は、何らかのミッションを負って行動している。この男はヘンな奴で、カフェでは必ず2杯のエスプレッソを注文する。間違えてダブルサイズのエスプレッソを持ってこられたときには厳しく拒むほどのこだわりだ。

ミッションの遂行にあたって会う奴らもいちいちヘンで、まず何かと自分の趣味や嗜好についてどう思うか、「孤独な男」に訊くのである(皆、最後に「by any chance?」と付けるのが笑える)。それは「楽器」であったり、「絵画」であったり、「映画」であったり、「セックス」であったり、「科学」であったり。

そして、事あるごとに、運命的なフレーズが飛びだす。「自分が他人よりビッグだと思っているような奴は/墓場に行かなければならない/彼らはそこで人生について知るだろう/それは一つかみの土くれに過ぎないということを」、と。また、「宇宙には中心も、端もない」と。この運命の流れは、ミッションの伝達のため会う奴らと赤と緑のマッチ箱を交換し、折りたたまれて中に入っているメモを読んだあと、「孤独な男」が、エスプレッソで呑みこむことを繰り返すのを見せられるうち、悪夢的に観る者に刷り込まれていく。

場所はスペインのマドリッドやセビーリャである。わたしはマドリッドにしか行ったことがないが、あの石畳の狭い坂道を見ていると嬉しい気持ちになってくる。「孤独な男」がたびたび訪れるのはマドリッドのソフィア美術館、パブロ・ピカソの「ゲルニカ」やゲルハルト・リヒターの作品を収蔵しているところだ。ここで、ホアン・グリスのキュビズムによるヴァイオリンの絵を観たあとにギターを抱えた男と接触したり、ロベルト・フェルナンデス・バルブエナの女性ヌード画を観たあとには部屋に裸の女性が待ち構えていたり、ぼろ宿の家具を凝視したあとにそれに似たアントニ・タピエスの抽象画を観ることとなったり、もうすべてが奇妙に必然的なのだ。

独特な書き割的な画面構成や、奇妙な事件の連続に、ジャームッシュらしいなとそれなりに愉しんで観ていたのだが、映画の最後になって、実はそんなものではないことに気付く。体系的でないもの、多様なものを無意味だと切って棄てる権力者(ビル・マーレイ!)の暗殺こそが、「孤独な男」のミッションであったのだ。そして、彼が出遭うヘンな奴らこそ、汲めども汲めども尽きない多様な世界の象徴、有象無象であったのだ。突然に、激しく感動させられてしまった。映画の締めくくりには、大きく「NO LIMIT NO CONTROL」と表示される。ジャームッシュ万歳。

この意図は、DVDに併録された「Behind Jim Jarmusch」という内輪映像におけるジャームッシュの発言からもよくわかる。ジャームッシュは、「俺はたくさんの音楽や映画を知っている。それでも、知らないものがどんどん出てくる。これが嬉しいんだよ」と。

途中で登場する「ブロンド女」の発言についても示唆がある。彼女は、うっとりとして、特にオーソン・ウェルズ『上海から来た女』が好きだと「孤独な男」に呟くのだが、実は、オーソン・ウェルズが最も好きな街はセビーリャであった。ジャームッシュは、セビーリャへの旅からニューヨークに深夜戻り、テレビを付けたところ、そう喋るウェルズの姿を見たのだという。偶然は面白いが、それをこのような映画にして見せてくれるジャームッシュはもっと面白い。

●参照

○2010年2月、マドリッド

○テート・モダンとソフィアのゲルハルト・リヒター

○北井一夫『西班牙の夜』