小早川文吾宅跡が「株式会社天寶一(福山市神辺町大字川北660)」になっていることは昨日述べたが、医師・小早川の人物像については知らない方が殆どであろう。『風土記№1 / 菅波堅次(1982)』の中から小早川文吾に関する記述を引用して補足説明にかえさせてもらう。

小早川文吾と作字

江戸時代後期から明治初年にかけて,神辺宿七日市に文人小早川文吾がいた。

彼は天明二年(1782)生まれ,没年は明治十三年(1880)といわれるので大変な寿命を全うした人ということになる。

文吾は通称であり,名はオロカ(戇) 字は景汲,楽々翁,楽々斉と号した。茶山の廉塾に学んで,頼山陽が都講を勤めた頃はその塾生であった。

退塾後は医者の家業を行いながら塾を開いて近隣の弟子たちの教育を永年に亙り,失明後も続けている。

菅茶山の願うところは,その弟子が中央に出て,天下の有名人として名を挙げることではなく,郷里の地にあって“学種”となり,教養の力によって世を正し,自らは地の塩に甘んじることであった。その意味において,彼は正に茶山の弟子であった。

彼は詩文に巧みであったが,更に作字,つまり合成文字という趣味があった。

西本陣主人菅波信道もよく彼の所を訪れ歓談している。

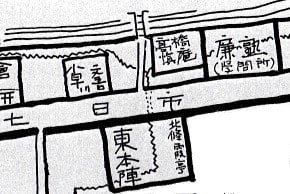

“神辺宿絵図”によると,文政年間頃までは七日市の街道に面して,東本陣の西隣に住し,その後は明治初年まで道路の反対側に居宅を構えていたようである。

天寶一から数軒先(東 ※現住所では大字川北653‐1と同653‐2の間)に薬師堂があり、旧街道寄りに大きな石碑が置かれている。表面(東向き)に「岩ノ戸七五三吉墓」と記され形状から見て江戸期の力士の墓と思われる。

側面には明治十年十月十六日の刻銘があるので墓が造られた頃にはまだ小早川文吾は健在であったことになる。文献の指摘通り神辺東本陣は薬師堂のほど近くに位置していた。

小早川文吾と作字

江戸時代後期から明治初年にかけて,神辺宿七日市に文人小早川文吾がいた。

彼は天明二年(1782)生まれ,没年は明治十三年(1880)といわれるので大変な寿命を全うした人ということになる。

文吾は通称であり,名はオロカ(戇) 字は景汲,楽々翁,楽々斉と号した。茶山の廉塾に学んで,頼山陽が都講を勤めた頃はその塾生であった。

退塾後は医者の家業を行いながら塾を開いて近隣の弟子たちの教育を永年に亙り,失明後も続けている。

菅茶山の願うところは,その弟子が中央に出て,天下の有名人として名を挙げることではなく,郷里の地にあって“学種”となり,教養の力によって世を正し,自らは地の塩に甘んじることであった。その意味において,彼は正に茶山の弟子であった。

彼は詩文に巧みであったが,更に作字,つまり合成文字という趣味があった。

西本陣主人菅波信道もよく彼の所を訪れ歓談している。

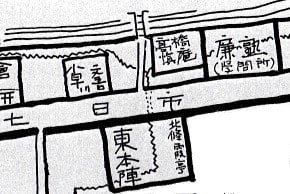

“神辺宿絵図”によると,文政年間頃までは七日市の街道に面して,東本陣の西隣に住し,その後は明治初年まで道路の反対側に居宅を構えていたようである。

天寶一から数軒先(東 ※現住所では大字川北653‐1と同653‐2の間)に薬師堂があり、旧街道寄りに大きな石碑が置かれている。表面(東向き)に「岩ノ戸七五三吉墓」と記され形状から見て江戸期の力士の墓と思われる。

側面には明治十年十月十六日の刻銘があるので墓が造られた頃にはまだ小早川文吾は健在であったことになる。文献の指摘通り神辺東本陣は薬師堂のほど近くに位置していた。