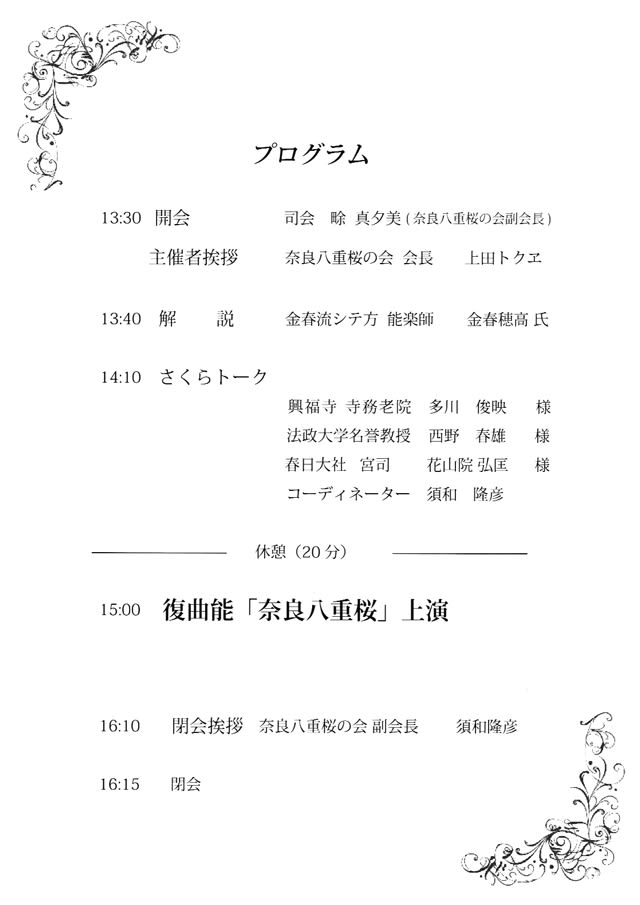

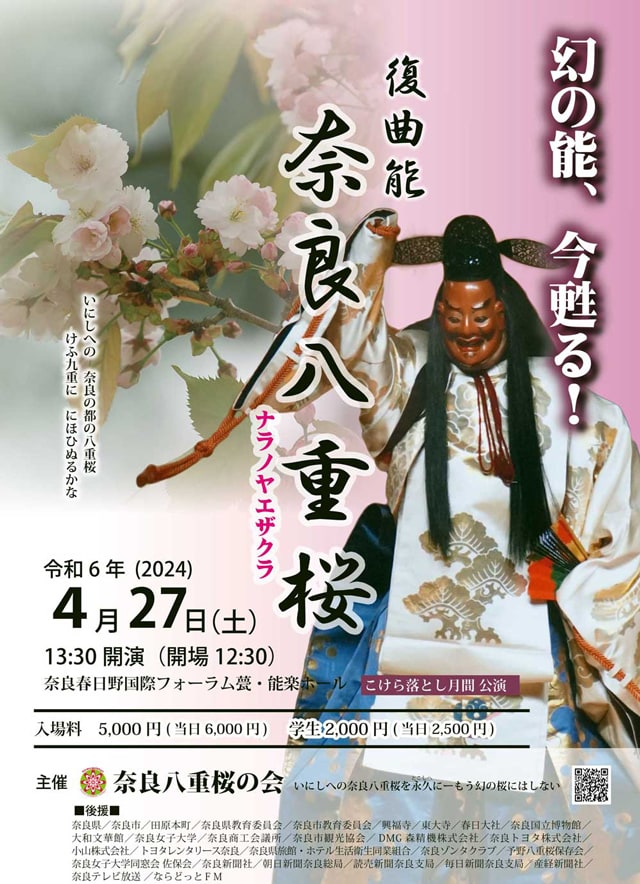

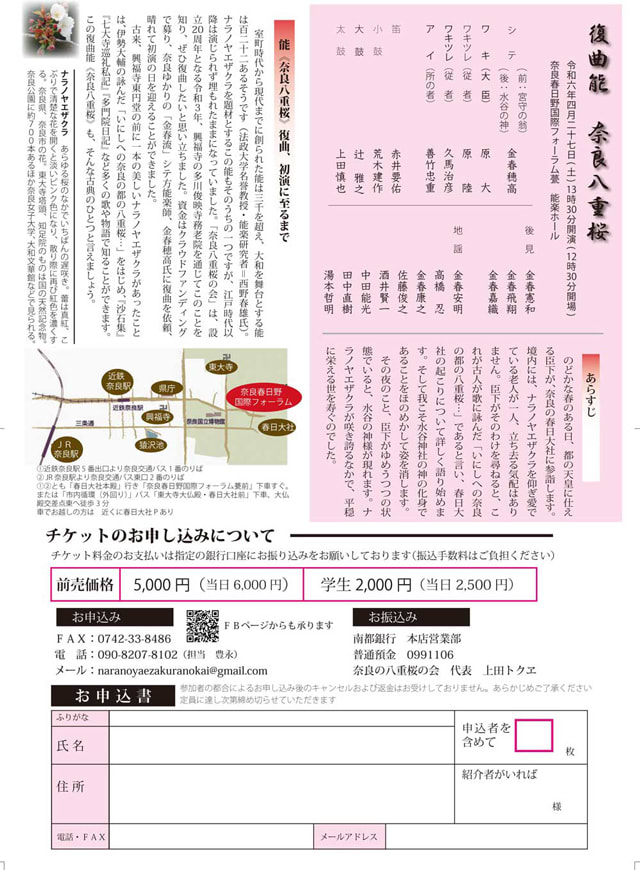

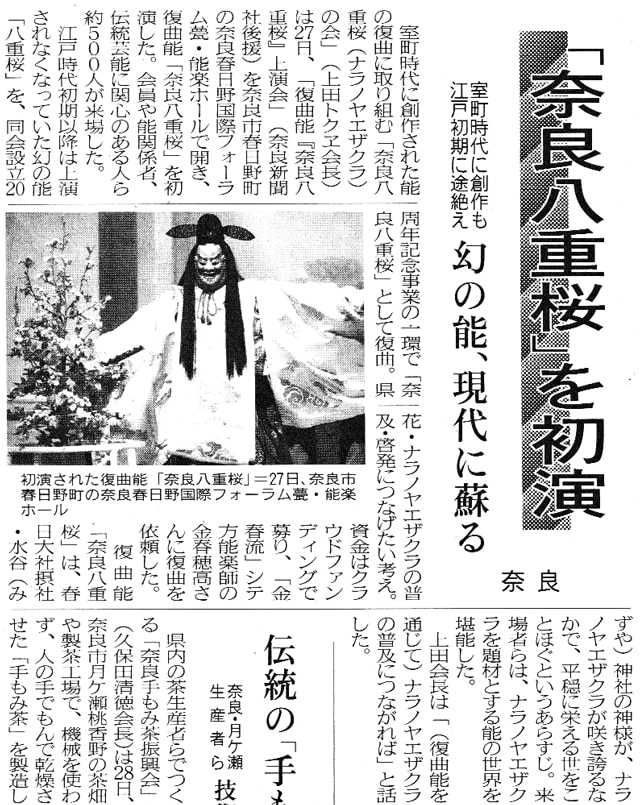

奈良テレビ放送の60分番組「ゆうドキッ!」(17:30~)毎週木曜日の前半部分に、「ひたすら推したい!奈良ノススメ」(推しナラ)という約10分間のコーナーがある。このコーナーには、NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」会員が交代で出演している。今週(5/9)出演するのは、絵画や音楽の分野で活躍中のアーティスト・藤井哲子さんである。藤井さんのブログによると、

この写真は、過去の出演回の様子

5/9(木)17時30分〜18時30分放送 奈良テレビ『ゆうドキッ』に出演します いつも神社仏閣+お土産をテーマにしてきましたが 今回は『奈良でJAZZ』 いつもと違う奈良をお届けします

奈良テレビ放送。写真はいずれも、ご本人のブログから拝借

奈良とJAZZとは、意外な取り合わせだが、ピアニストの藤井さんのことなので、おそらく興味深いお話になることだろう。なお同日の毎日新聞朝刊の奈良版「やまとの神さま」欄には、藤井さんが執筆・撮影された山添村の「岩尾神社」が登場する。テレビも新聞も、ご注目ください!

この写真は、過去の出演回の様子

5/9(木)17時30分〜18時30分放送 奈良テレビ『ゆうドキッ』に出演します いつも神社仏閣+お土産をテーマにしてきましたが 今回は『奈良でJAZZ』 いつもと違う奈良をお届けします

奈良テレビ放送。写真はいずれも、ご本人のブログから拝借

奈良とJAZZとは、意外な取り合わせだが、ピアニストの藤井さんのことなので、おそらく興味深いお話になることだろう。なお同日の毎日新聞朝刊の奈良版「やまとの神さま」欄には、藤井さんが執筆・撮影された山添村の「岩尾神社」が登場する。テレビも新聞も、ご注目ください!