NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「やまとの神さま」を連載している。月初(2024.5.2)に掲載されたのは〈雨乞いの龍神祭る古社/室生龍穴神社(宇陀市)〉、執筆されたのは同会副理事長で宇陀市にお住まいの松浦文子さんだった。室生龍穴神社のこ祭神は高龗神(たかおかみのかみ=高龗)だ。日本国語大辞典「高龗」によると、

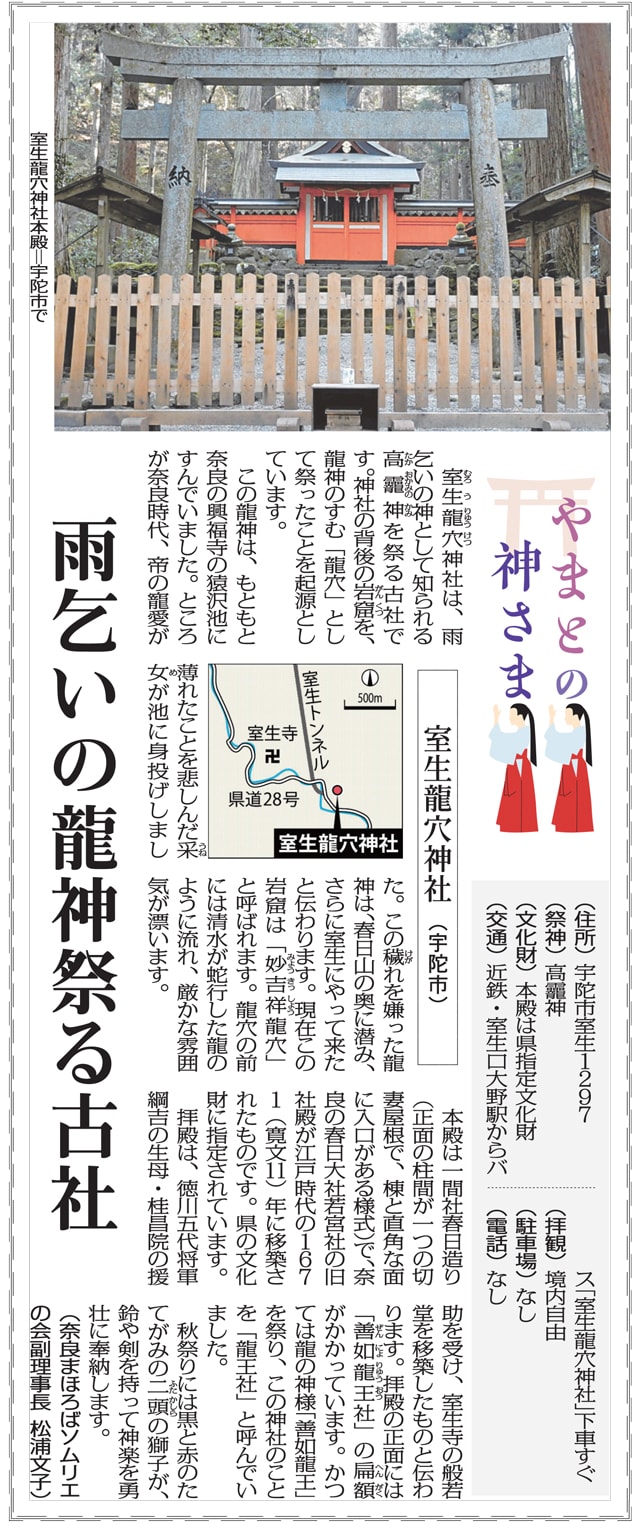

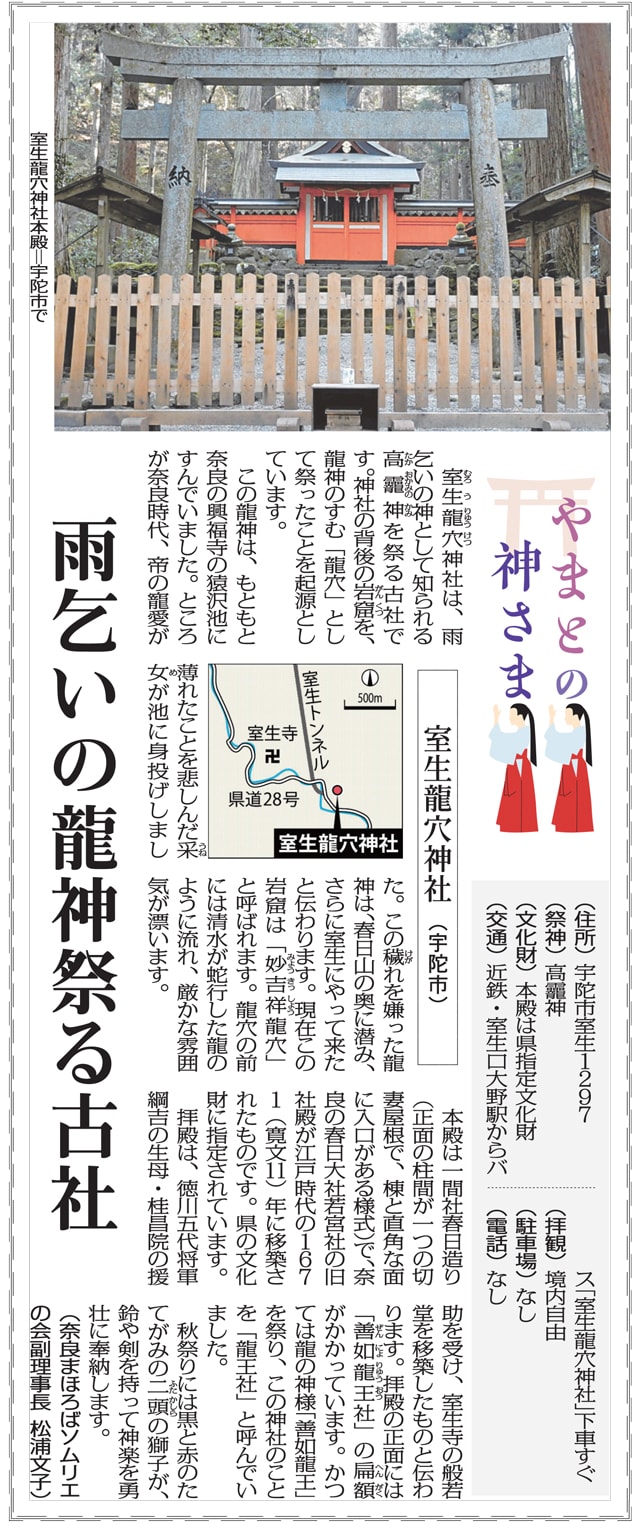

※トップ写真は、室生龍穴神社本殿=宇陀市で

(「たか(高)」は「くら(闇)」に対する語で、山峰を意味し、「龗」は水をつかさどる蛇体の神のこと)「日本書紀」一書に見える神。伊邪那岐命(いざなぎのみこと)がその子軻遇突智(かぐつち)を斬った時に、雷神・山神とともに出生した神。水をつかさどる神として、闇龗(くらおかみ)とともに、祈雨・止雨の信仰を受けた。たかおかみのかみ。

丹生川上神社上社(川上村)も、この神さまをお祭りしている。では、以下に全文を紹介する。

室生龍穴神社(宇陀市)雨乞いの龍神祭る古社

室生龍穴(むろうりゅうけつ)神社は、雨乞いの神として知られる高龗神(たかおかみのかみ)を祭る古社です。神社の背後の岩窟(がんくつ)を、龍神のすむ「龍穴」として祭ったことを起源としています。

この龍神は、もともと奈良の興福寺の猿沢池にすんでいました。ところが奈良時代、帝の寵愛が薄れたことを悲しんだ采女(うねめ)が池に身投げしました。この穢(けが)れを嫌った龍神は、春日山の奥に潜み、さらに室生にやって来たと伝わります。

現在この岩窟は「妙吉祥(みょうきっしょう)龍穴」と呼ばれます。龍穴の前には清水が蛇行した龍のように流れ、厳かな雰囲気が漂います。

本殿は一間社春日造り(正面の柱間が一つの切妻屋根で、棟と直角な面に入口がある様式)で、奈良の春日大社若宮社の旧社殿が江戸時代の1671(寛文11)年に移築されたものです。県の文化財に指定されています。

拝殿は、徳川五代将軍綱吉の生母・桂昌院の援助を受け、室生寺の般若堂を移築したものと伝わります。拝殿の正面には「善如龍王(ぜんにょりゅうおう)社」の扁額がかかっています。かつては龍の神様「善如龍王」を祭り、この神社のことを「龍王社」と呼んでいました。

秋祭りには黒と赤のたてがみの二頭(ふたかしら)の獅子が、鈴や剣を持って神楽を勇壮に奉納します。(奈良まほろばソムリエの会副理事長 松浦文子)

(住 所)宇陀市室生1297

(祭 神)高龗神

(文化財)本殿は県指定文化財

(交 通)近鉄・室生口大野駅からバス「室生龍穴神社」下車すぐ

(拝 観)境内自由

(駐車場)なし

(電 話)0745・93・2177

※トップ写真は、室生龍穴神社本殿=宇陀市で

(「たか(高)」は「くら(闇)」に対する語で、山峰を意味し、「龗」は水をつかさどる蛇体の神のこと)「日本書紀」一書に見える神。伊邪那岐命(いざなぎのみこと)がその子軻遇突智(かぐつち)を斬った時に、雷神・山神とともに出生した神。水をつかさどる神として、闇龗(くらおかみ)とともに、祈雨・止雨の信仰を受けた。たかおかみのかみ。

丹生川上神社上社(川上村)も、この神さまをお祭りしている。では、以下に全文を紹介する。

室生龍穴神社(宇陀市)雨乞いの龍神祭る古社

室生龍穴(むろうりゅうけつ)神社は、雨乞いの神として知られる高龗神(たかおかみのかみ)を祭る古社です。神社の背後の岩窟(がんくつ)を、龍神のすむ「龍穴」として祭ったことを起源としています。

この龍神は、もともと奈良の興福寺の猿沢池にすんでいました。ところが奈良時代、帝の寵愛が薄れたことを悲しんだ采女(うねめ)が池に身投げしました。この穢(けが)れを嫌った龍神は、春日山の奥に潜み、さらに室生にやって来たと伝わります。

現在この岩窟は「妙吉祥(みょうきっしょう)龍穴」と呼ばれます。龍穴の前には清水が蛇行した龍のように流れ、厳かな雰囲気が漂います。

本殿は一間社春日造り(正面の柱間が一つの切妻屋根で、棟と直角な面に入口がある様式)で、奈良の春日大社若宮社の旧社殿が江戸時代の1671(寛文11)年に移築されたものです。県の文化財に指定されています。

拝殿は、徳川五代将軍綱吉の生母・桂昌院の援助を受け、室生寺の般若堂を移築したものと伝わります。拝殿の正面には「善如龍王(ぜんにょりゅうおう)社」の扁額がかかっています。かつては龍の神様「善如龍王」を祭り、この神社のことを「龍王社」と呼んでいました。

秋祭りには黒と赤のたてがみの二頭(ふたかしら)の獅子が、鈴や剣を持って神楽を勇壮に奉納します。(奈良まほろばソムリエの会副理事長 松浦文子)

(住 所)宇陀市室生1297

(祭 神)高龗神

(文化財)本殿は県指定文化財

(交 通)近鉄・室生口大野駅からバス「室生龍穴神社」下車すぐ

(拝 観)境内自由

(駐車場)なし

(電 話)0745・93・2177