都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

「おかあさん」の語源は、平安時代に身分の高い人の奥方のことを「おかたさま」呼んだことにあります。

「おかあさん」の語源は、平安時代に身分の高い人の奥方のことを「おかたさま」呼んだことにあります。

高貴な人の奥方に住む部屋は、寝殿造り(しんでんづくり)の建物の北に方角と決まっていたそうです。そのため、「北の方」いたのが、「方」をとって、「おかたさま」と呼ばれるようになります。それが時代を経て「おかかさま」、「おかあさん」に変わってきたといわれています。

お‐かあ‐さん【▽御母さん】

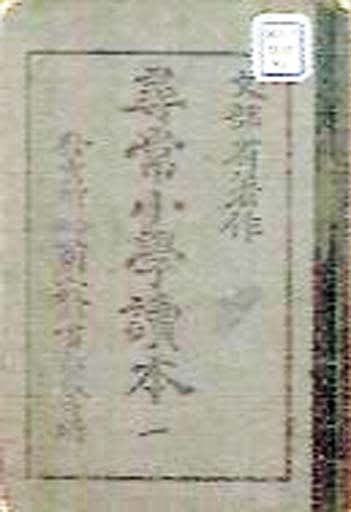

1 子供が自分の母親を呼ぶ語。また、子供にとって母親のこと。もとは江戸末期、京坂地方の中流以上の家庭で使われていた。江戸の庶民は「おっかさん」「おっかあ」などと呼んでいたが、「おとうさん」とともに明治37年から使用した文部省「尋常小学読本」(国定教科書)に採用されて、全国的に広まった。「―、誕生日おめでとう」

2 第三者がその人子の母親を親しみを込めて呼ぶ語。「新聞の集金ですが、―はご在宅ですか」「あなたの―はいつもお元気そうで何よりですね」

3 子供のいる家庭で、家族が子供の母親を呼ぶ語。子供の視点に立って、父親が妻を、祖父母が娘を指して言う語。「―、幸子ちゃんの帽子はどこですか」

4 子供をもつ女性を親しんで呼ぶ語。また、子供をもつ母親のこと。「子育て中の―」

5 母親が自分を指して言う語。「―といっしょに絵本を見ましょう」

6 (特に「お義母さん」と書く場合)配偶者や婚約者の母親のこと。

7 芸妓・女郎が、置屋や茶屋の女主人を敬って呼ぶ語。

◆第三者に対して自分の母親をいう場合、公の場や手紙文などでは「お母さん」ではなく、通常「母」を用いる。

大辞泉

しかし、「おかあさん」が広く使われるようになったのは、「大辞泉」にもあるように、明治時代の後半以降のことだそうです。明治36年発行の「尋常小学校読本」で、「オカアサン、オハヨウゴザイマス」、「オカアサン、オヤスミナサイ」と教え始めてからのことだそうです。

しかし、「おかあさん」が広く使われるようになったのは、「大辞泉」にもあるように、明治時代の後半以降のことだそうです。明治36年発行の「尋常小学校読本」で、「オカアサン、オハヨウゴザイマス」、「オカアサン、オヤスミナサイ」と教え始めてからのことだそうです。

江戸時代までは、一般に武士は「おかかさま」、町人は「おっかさん」「おっかあ」と読んでいたそうです。上方では幕末の頃すでに中流以上の家では「あかあさん」という言い方をしているところもあったそうです。

上方の「おかあさん」が全国制覇・・・。「恵方巻き」も上方発・・・。そのうち、関西弁が標準語になるんとちゃうのん?

今でも、江戸時代の人、私は知っています。

したっけ。