都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

1970年代の終わりに大ヒットした“さだまさし”の「関白宣言」という歌がありました。不甲斐なくなったニューファミリーの夫族を鼓舞する歌ですが、最後のオチがなんともいえぬ哀愁がありました。

「関白」とくれば「亭主」。世の夫族の憧れでしょうか・・・。当家では残念ながら無縁です・・・。

「関白」とくれば「亭主」。世の夫族の憧れでしょうか・・・。当家では残念ながら無縁です・・・。

川柳には、「女房妬くほど亭主もてもせず」だの、諺には「亭主の好きな赤烏帽子(あかえぼし)」だのと、「亭主」が古くから夫を指す言葉であることを物語る文句があります。

現在でこそ、「ウチの亭主がねぇ・・・」などと、いささか小バカにしたニュアンスで使われますが、元をたどれば大変な尊敬語だったのです。

その語源は、

「たとえば客あって旅亭に寄宿し暫(しばらく)にしてさる、しかして人を接待し、すべて去ることなきを名づけて、亭主となす」

という、仏典の「首楞厳経(しゅりょうごんぎょう)」の中にある言葉だそうです。

「宿屋には客人と亭主とがある。客人は分別の心であって、縁あれば来たって宿るが、縁が尽きると去って姿を消すであろう。しかし、客人の去来生滅に関係なく、亭主は常に住している。客が去り居なくなったからといって、それで宿屋がなくなったとはいえない。縁につれて分別の心が消え去ったからといって、自分がなくなったとはいえないのである。外縁によって移り変わる分別の心を性とするな。外縁の心には関係なく、常に移らず変わらない心を主とせよ。」という意味らしいが、解説の方が難しい・・・。

しゅりょうごん‐ぎょう【首楞厳経】

「首楞厳三昧経」の略称。2または3巻。4~5世紀に鳩摩羅什(くまらじゅう)が漢訳。仏が堅意菩薩の請いに応じて、頓証菩提(とんしょうぼだい)の法として首楞厳三昧を説いたもの。

大辞泉

「亭」というのは、高い楼のある邸宅のことで、その邸宅の主が「亭主」なのです。庭園の中にある建物を、「亭」というのは、その名残なのです。

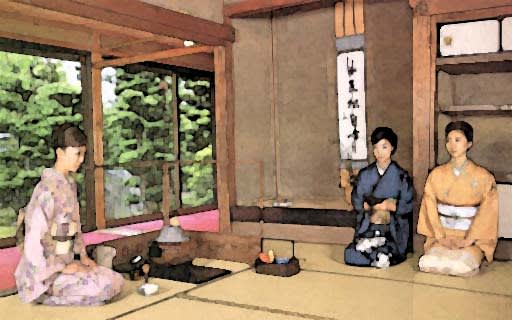

「首楞厳経(しゅりょうごんぎょう)」の「亭主」は、もてなしをする人の意味があります。この意味が残っているのが、お茶席のおける「亭主」だそうです。たとえ女性であっても、もてなす側として、「亭主」と呼ばれるそうです。

「首楞厳経(しゅりょうごんぎょう)」の「亭主」は、もてなしをする人の意味があります。この意味が残っているのが、お茶席のおける「亭主」だそうです。たとえ女性であっても、もてなす側として、「亭主」と呼ばれるそうです。

「亭主」という言葉は、これから転じて、一般家庭の家長を呼ぶようになり、夫の意味になりました。しかし、問題はこれにつけられた「関白」です。

「関白」は公家の最高位を指すくらいですが、武士でこの位をもらった人がいます。豊臣秀吉です。歴史で習いましたね。

「関白」の言葉を、日常語に取り入れた庶民にしてみれば、せめて我が女房殿だけには・・・、「亭主関白」を名乗ってみたかったのでしょう。

男って、可愛いでしょう・・・。

したっけ。