都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

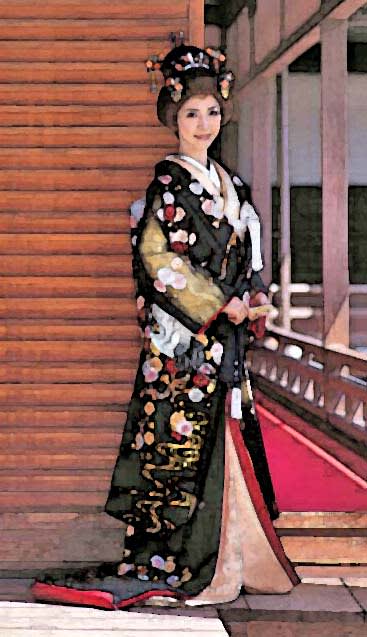

妻女を呼ぶ言葉に、「夫人」、「細君(さいくん)」、「女房」などがあります。今では、「奥様」、「奥さん」と呼ぶのが一般的ですね。

※「妻君」は当て字です。

今でこそ誰でも使っている「奥様」は、江戸時代には旗本の妻女に限って使われていたのです。

身分格式がやかましかった江戸時代において、身分によって妻女をどう呼び分けていたのでしょうか。

御三家、御三卿:「御簾中(ごれんじゅう)」

10万石以上の大名:「御前様(ごぜんさま)」

10万石以下の大名:「奥方」

旗本:「奥様」

御家人:「御新造様(ごしんぞうさま)」

庶民:「おかみさん」

ご‐さんけ【御三家】

徳川家康の第9子義直を祖とする尾州家、第10子頼宣(よりのぶ)を祖とする紀州家、第11子頼房を祖とする水戸家のこと。

ご‐さんきょう【御三卿】

徳川将軍家の一族で、田安・一橋・清水の三家をさす。田安は8代将軍吉宗の子で宗武、一橋は同じく宗尹(むねただ)、清水は9代将軍家重の子で重好に始まる。三卿。

はた‐もと【旗本】

1 戦場で大将のいる本陣。本営。2 大将に直属し、本陣を守る役目の武士。幕下(ばっか)。麾下(きか)。旗下(きか)。3 江戸時代、将軍家直参(じきさん)で、1万石未満、御目見(おめみえ)以上の武士。

ご‐けにん【御家人】

江戸時代、将軍直属の家臣のうち、御目見(おめみえ)以下の者。

大辞泉

妻女を呼ぶにもこのような格式があるとは、随分と面倒な時代だったようです。

妻女を呼ぶにもこのような格式があるとは、随分と面倒な時代だったようです。

因みに、主人のことは、将軍家では「公方様(くぼうさま)」、大名家では「殿様(とのさま)」、旗本でも「殿様」、御家人では「旦那様」、町家でも「旦那様」だったそうです。

庶民の妻女も今では「奥様」。旗本並みに格上げになったようです。

※御新造様にも色々説がありますので下記を参照ください。

したっけ。