都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

「月光仮面」:1958年(昭和33年)2月24日-1959年(昭和34年)7月5日

「七色仮面」:1959年(昭和34年)6月3日-1960年(昭和35年)6月30日

「まぼろし探偵」:1959年(昭和34年)4月1日-1960年(昭和35年)3月27日

「怪傑ハリマオ」:1960年(昭和35年)4月5日 - 1961年(昭和36年)6月27日

「仮面の忍者・赤影」:1967年(昭和42年)4月5日 - 1968年(昭和43年)3月27日

これらの「テレビ映画」(当時はこう言っていました)に共通するのは、「仮面」、「ハリマオ」は「サングラス」です。主演はすべて無名の新人俳優でした。

なぜでしょう。当時テレビは、「電気紙芝居」などと言われ、少しでも名の売れた映画俳優は出演をしませんでした。そこで、テレビ局は新人俳優を起用するしかなかったのです。しかし、顔も知らない俳優では視聴率は期待できません。

そこで、顔が知られていないことを逆手にとって顔を隠したのです。これが大当たりでした。

「七色仮面」の2代目は千葉慎一でした。「まぼろし探偵」には吉永小百合も出演していました。

ここから、「仮面ライダー」、「戦隊シリーズ」「ウルトラマン」などが生まれました。

ちなみに、「月光仮面」「七色仮面」「まぼろし探偵」は川内康範の原作で、紙芝居の原作者として「月光仮面」を大ヒットさせ、映画脚本の世界に移り、その後テレビの世界に重点を移したのです。

したっけ。

かげろう【陽炎】

春の天気のよい穏やかな日に、地面から炎のような揺らめきが立ちのぼる現象。強い日射で地面が熱せられて不規則な上昇気流を生じ、密度の異なる空気が入りまじるため、通過する光が不規則に屈折して起こる。かぎろい。糸遊(いとゆう)。《季 春》「丈六に―高し石の上/芭蕉」

大辞泉

「陽炎(かげろう)」とは、春や夏の晴れた日に、地面が熱せられて空気密度が不 均一になり、通過する光が不規則に屈折して、ゆらゆらと揺れて見える気象現象のことです。

「陽炎(かげろう)」とは、春や夏の晴れた日に、地面が熱せられて空気密度が不 均一になり、通過する光が不規則に屈折して、ゆらゆらと揺れて見える気象現象のことです。

よく晴れて日射が強く、かつ風があまり強くない日に、道路のアスファルト上、自動車の屋根部分の上などに立ち昇る、もやもやとしたゆらめきを見たことがあると思います。

古くは「かぎろい」と読み、さらにさかのぼれば「かぎるひ」すなわち「限る火」で、ほのかに光るさまをいったようです。

「今さらに雪降らめやもかぎろひの燃ゆる春へとなりしものを」《万葉集第十巻1835/作者不明》

今さら雪が降ったりしましょうか。かげろうが燃える春になったのですから。

「東の(ひむがしの)野に炎(かぎろひ)の立つ見えてかえり見すれば月傾きぬ」《万葉集巻一 48/柿本人麻呂》

東の野にかぎろひの茜色が見えていて、振り返って(西の空)を見れば、月が傾きかけています。

「かぎろひ」の「かぎ」と同語源の言葉としてあるのが「かぐや姫」の「かぐ」でたそうです。

「かぎろひ」の「かぎ」と同語源の言葉としてあるのが「かぐや姫」の「かぐ」でたそうです。

「かぐや姫(赫映姫)」の「赫映(かぐや)」は、「赫赫(かくかく)」とすべてのものを明るく映しだすという意味だそうです。現在の「かがやく」に通じる「かかやく」の意味です。「かかやく」は、ゆらゆらとゆれるほのかな光の「かぎろひ」とは違い、力強い明るさを放つ光のことです。

「かぎろひ」の「かぎる」も「かぐや姫」の「かぐ」も光りがほのかにちらちら揺れるという意味の「かが」が変化したものだそうです。

「炫(かか)」は、現代語の「かがやく」と同じであり、ここでは「火が光を出している」といった意味、「迦具(かぐ)」は、「かか」と同様「輝く」の意で、「芳しい(かぐわしい)」はものが燃えているにおいがする」といった意味とか、「(匂いを)かぐ」にも 通じます。

捕らえがたいもの、また、すばしこいもののたとえで「陽炎(かげろう)稲妻(いなずま)水の月」という言葉があります。「水の月」とは、水面にうつる月のことです。

よく時代劇に「かげろうの○○」という盗賊が登場することがありますが、これはなかなか捕まらないという意味です。

したっけ。

「李/酢桃(スモモ)バラ科サクラ属の中高木です。

開花期:3月から4月(北海道は5月に咲きます)。

樹高:2mから4mくらいです。

原産地:中国

葉に先立ち枝にまとまって白い花が咲きます。

中国では桃とともに春の代表的な花として古くから愛されてきました。日本へは奈良時代には渡来しており、大伴家持の歌が万葉集にも残されています。

「わが園の李(すもも)の花か庭に散るはだれのいまだ残りたるかも」

(わが園の李の白い花なのだろうか、庭に散っているのは。それともまだらの雪が残っているのだろうか。)

葉は細長い楕円形で、互い違いに生える(互生)。

葉の展開に先立って白い五弁花をつける。

図鑑には開花時期は、「梅が終わって桜が咲き出す寸前のころである。」とありますが、北海道では桜の後に咲きます。

葉のつけ根に、花径15から20㎜くらいの花を2、3輪ずつ密生して咲かせます。

葉のつけ根に、花径15から20㎜くらいの花を2、3輪ずつ密生して咲かせます。

花の後にできる実は球形の核果(水分を多く含み中に種が1つある)で、赤紫色ないし黄色に熟します。

実の酸味が強いことから「酢桃」とも書きます。これが語源です。形が桃に似ていてすっぱいことに由来します。

生で食べるほか、ジャム、果実酒、乾果などに加工する。俳句では、「李」が夏の季語、「李の花」が春の季語だそうです。

花言葉は、「忠実」「貞節」「独立」「疑惑」「甘い生活」 です。

したっけ。

土佐(高知県)の名物料理として「鰹のたたき」は、全国にその名を馳せています。

土佐(高知県)の名物料理として「鰹のたたき」は、全国にその名を馳せています。

名前の由来に前に、高知県の郷土料理である「皿鉢料理(さわちりょうり)」のことを知らなくてはなりません。「さわち」とは「さらはち」の転訛だそうです。

また、「浅鉢料理(あさちりょうり)」とも呼ばれるそうです。

「皿鉢」、「浅鉢」は土佐郷土料理の容器のことです。

この大ぶりの皿に刺身などを盛り合わせた宴席料理を指して「皿鉢料理」または、「浅鉢料理」というそうです。

古来、高知の豪快な気風に合致して贅沢な料理として冠婚葬祭に供せられていたそうです。

江戸時代初期関ヶ原の戦いで徳川家康を支持し、土佐一国を与えられた「山内一豊(やまのうちかずとよ)」(1546年~1605年)の時代、氷もなかった当時のこと、庶民に鰹の刺身を食べることを禁止しました。鰹を生食することによって食中毒にかかる領民が多くいたためだといわれています。

また鰹は当時高価な魚だったため、贅沢を禁じる意味でこの御触れを出したという説もあります。

ほかには、土佐藩家老、「野中兼山(のなかけんざん)」(1615年~1664年)によって「奢侈禁止令(しゃしきんしれい)」が布(し)かれ、武家以外は鰹の生食を禁止されていたという説もあります。

ここまでは、「鰹の刺身」の話しです。では、どうして「たたき」がという食べ方が生まれたのでしょう

この料理の由来は諸説あります。

-その1-

いつの世でも庶民の中に知恵者がおり、鰹の表面だけ火で炙って、中身は生の刺身で食べたそうです。

いつの世でも庶民の中に知恵者がおり、鰹の表面だけ火で炙って、中身は生の刺身で食べたそうです。

「これは、焼いてあるから刺身ではない。焼き魚だ。」というわけです。これが、刺身で食べるより美味しかったのです。これが、「鰹のたたき」の起源だという説です。

―その2―

鰹漁をしていた漁師たちが、船上で獲れたばかりの鰹の表面を炙り、塩をたたきこんで食べていた「まかない料理」が起源だというもの。

鰹は鮮度が落ちやすく、また特有の生臭みがあったため、こうすることで食べやすくしていたということが考えられます。

―その3―

漁が盛んだった地域で、鰹が大漁だった時に焼いて食べることを思いついたという説もあります。土佐の人で戦国時代の武将「長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)」(1539年~1599年)が安芸の浜(高知県東部)で鰹の大漁といきあたり、藁で半焼きにして食べたという記述が残されているそうです。

―その4―

明治維新の折、西洋人に食べさせるためにステーキ風に焼いたのが由来だという説もあります。

高知でたたきの薬味として添えられるニンニクも、この時に考案されたものだという説です。(この説は、歴史的に見ても無理があります。)

いずれの説も、当時は醤油が高価であったため塩味であったそうです。

その後、「三枚におろした新鮮な鰹を稲藁又は麦藁火でいぶす程度に表面を焼き上げ、「ミカン」を絞った二杯酢に薬味として「ネギ」、「ニンニク」、「大葉」等 薬味をまぶして食べるという「鰹のたたき」が完成したようです。薬味は、殺菌や防腐のためでもあったそうです。

「たたき」という名前の由来は、漁師の「まかない」で表面を炙って分厚く切った鰹に、塩をたたいて馴染ませたことに由来すると言われています。

「たたき」という名前の由来は、漁師の「まかない」で表面を炙って分厚く切った鰹に、塩をたたいて馴染ませたことに由来すると言われています。

また、私が高知県出身の人から聞いた話では、焼くのは刺身ではないとするためで、薬味をたくさん乗せるのは鰹を隠すため、「たたき」という名前は薬味を鰹に染み込ませるため盛り付けた後で叩くからだというものでした。

鰹の旬である初鰹とよばれる4・5・6月及び10・11月の高知はニンニクの臭いが町中に充満するそうです。

薩摩や紀伊、伊豆、房総といった鰹漁が盛んな地域では、同じように表面を炙る「焼き切り」と呼ぶ食べ方が古くからあったそうです。

「鰹のたたき」という食べ方は、高知特有のことではないかと考えられています。

いずれの説も、決定打はありませんが私個人としては、「鰹を隠すために薬味を乗せ、味をしみこませるために叩いて、見つかったら焼き魚」という説が、いかにも庶民的で好きです。

したっけ。

セイヨウオオマルハナバチバスターズ

*見た数: 2頭 |

*捕獲数: 2頭 |

(内女王: 2頭) |

在来種: 0頭 |

<shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></shapetype><shape id="_x0000_s1026" title="クリックで拡大" o:button="t" href="http://srd.yahoo.co.jp/IMG/r=1/ig=245x214/id=f9cac789c563fcc6/fi=medium/l=tm/da=g/tid=MMSI03_01/bzi=0/q=%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%A8%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%8A%E3%83%90%E3%83%81/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%A8%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%8A%E3%83%90%E3%83%81&ei=&ib=-1" alt="seiyou1.jpg" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 101.25pt; HEIGHT: 88.5pt; mso-position-horizontal-relative: char; mso-position-vertical-relative: line"><imagedata o:title="f9cac789c563fcc6" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.jpg"></imagedata><wrap type="none"></wrap><anchorlock></anchorlock></shape>

活動地点:自宅

訪花:エゾムラサキツツジ

セイヨウオオマルハナバチについては下記を御参照下さい。

「セイヨウオオマルハナバチとは・・・お勉強。」

http://blog.goo.ne.jp/tudukimituo1028/d/20100418

「おしりの白い蜂」を探せ2010.04.18

http://blog.goo.ne.jp/tudukimituo1028/d/20100418

したっけ。

「カツオ」が何故喜ばれるのでしょうか。

1537年(天文6年)の夏のこと。北条氏綱が小田原沖でカツオ釣りを見物していたところ、一尾のカツオが跳ねて船の中に飛び込んできました。

1537年(天文6年)の夏のこと。北条氏綱が小田原沖でカツオ釣りを見物していたところ、一尾のカツオが跳ねて船の中に飛び込んできました。

氏綱は、「戦に勝つ魚(かつうお)が舞い込んだ」とその吉兆を喜び、その後武州の兵と戦って大勝利をあげたそうです。

このことから縁起の良い魚とされ、その後の江戸っ子が縁起物として「初鰹」を珍重するようになったようです。

ほうじょう‐うじつな【北条氏綱】

[1486~1541]戦国時代の武将。早雲の子。伊豆・相模・武蔵・下総(しもうさ)などを征圧。小田原城下の商業発展を図り、後北条氏の基礎を確立した。

大辞泉

「カツオ」は本来「鰹」と書きますが、何故「松魚」と書くのでしょう。

「カツオ」は本来「鰹」と書きますが、何故「松魚」と書くのでしょう。

それは、「鰹節」の切り口が 松の樹の年輪に似ていることに由来します。長寿を表し縁起がいいので結納品のひとつとされる理由でもあります。

「目に青葉 山郭公 初松魚」と江戸中期の俳人『山口素堂』の句に詠まれている様に5月は「初鰹」の季節です。

初鰹は、江戸っ子が見栄を張る「初もの競争」となりました。庶民といってもその日暮しの職人たち、しっかり者の商人には無関係の風習でした。

文化9年(1812年)3月15日の記録に、初鰹が17本あがり、うち6本は将軍家お買い上げ。うち1本は中村歌右衛門さんが一尾3両で。3本が高級料亭八百善へ2両1分で。残り8本は魚屋に引き取られたとあるそうです。安くても2両だったことが分かります。一説によると当時の1両は現在の5万~10万円ほどであったそうですから、庶民の口にはなかなか入らなかったことがうかがえます。

現在の三崎あたりで獲れたのを直ちに船でリレー方式、江戸まで運んだとされます。まだ刺身にできる鮮度、これを辛子味噌でいただきました。初物も大量に出回ると次第に安くなります。商家では大量に出回るのを待って、安く美味しく頂きました。

「まな板に小判一枚初がつお」(宝井其角)という川柳もあります。

江戸時代の庶民にとっては、「女房を質に入れても食べたい初鰹」などと言われ非常に高価で憧れのお魚だったようです。初鰹は江戸の初夏の味を代表しています。

江戸時代の庶民にとっては、「女房を質に入れても食べたい初鰹」などと言われ非常に高価で憧れのお魚だったようです。初鰹は江戸の初夏の味を代表しています。

今の時代だと、そんな事は口が裂けても言えませんが、江戸っ子の洒落っ気と初鰹の人気を感じる言葉ではないでしょうか。

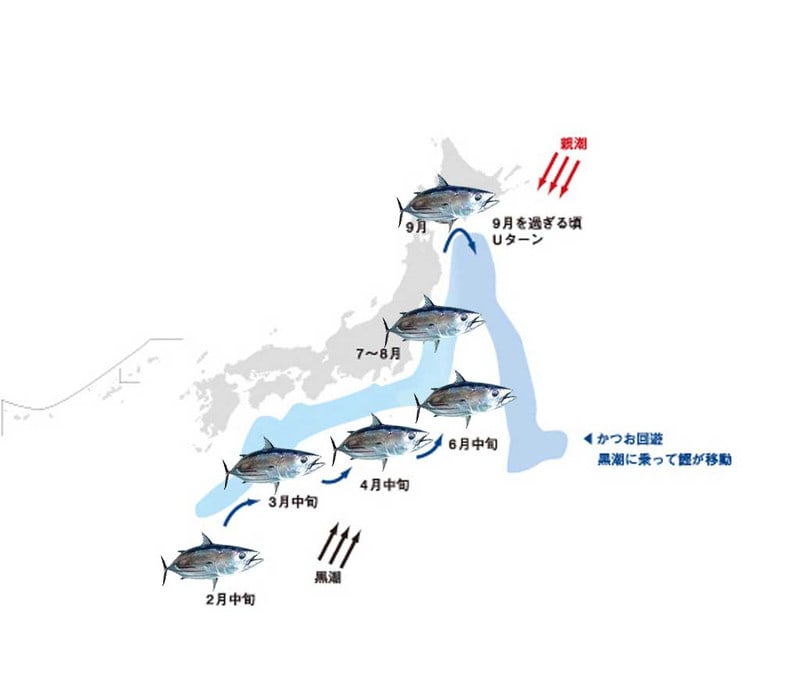

鰹は季節とともに海をめぐります。南の暖かい海に生まれ、2歳魚になった1月ごろ、フィリピン沖から黒潮に乗り、2~3月に九州沖を北上します。

鰹は季節とともに海をめぐります。南の暖かい海に生まれ、2歳魚になった1月ごろ、フィリピン沖から黒潮に乗り、2~3月に九州沖を北上します。

4月になると駿河湾沖でイワシを食べて丸々と太ります。そして5月ごろ静岡県や千葉県などの漁港に水揚げされるのがいわゆる「初鰹」です。

この時期の鰹を「初鰹」と呼び珍重するようになったのは江戸時代からです。江戸っ子たちは「初物を食うと75日長生きする」といってナス、キュウリにいたるまで初物食いに夢中になりました。中でも「初鰹」は、「75日」の10倍に当たる「750日」も長生きできるともてはやされたのです。

したっけ。

5月にはいってぐずついた天気がつついていましたが、5月といえば思い出されるのは、「目に青葉 山郭公初松魚」ではないでしょうか。

これは、江戸時代の俳人、山口素堂の俳句で、正確な引用としては、「目には青葉 山郭公(やまほととぎす) 初松魚(はつがつお)」です。

ですから、「目には青葉」が本来の句本来なのです。

「目には青葉」では字余りなので、語呂よく「目に青葉」となったようです。

やまぐち‐そどう【山口素堂】

[1642~1716]江戸前・中期の俳人。甲斐の人。名は信章。別号、其日庵・素仙堂など。江戸や京都で漢学・和歌・書道・俳諧・茶道・能楽などを学ぶ。のち、江戸で芭蕉と親交を結び、蕉風の成立に貢献した。葛飾風の祖。著「とくとくの句合」など。

大辞泉

「ホトトギス」は、日本では古くから様々な文書に登場しますが、「杜鵑」、「時鳥」、「子規」、「不如帰」、「杜宇」、「蜀魂」、「田鵑」などの漢字表記や異名が多いことで知られます。

「ホトトギス」は、日本では古くから様々な文書に登場しますが、「杜鵑」、「時鳥」、「子規」、「不如帰」、「杜宇」、「蜀魂」、「田鵑」などの漢字表記や異名が多いことで知られます。

ここまでで、「おや?」と思った方はいらっしゃいますか。

山郭公(やまほととぎす)おかしくありませんか。「郭公」は、平安時代以降「ほととぎす」と読まれていましたが、現在は「かっこう」と読むのが普通です。現在、「ホトトギス」は「杜鵑」と書きます。

「ホトトギス」は、5月中旬ごろ、九州以北に夏鳥として渡来するが、九州と北海道では少ないようです。私は見たことがありません。

「ホトトギス」の鳴き声は、江戸時代になると「ホンゾンカケタカ(本尊かけたか)」、「ウブユカケタカ(産湯かけたか)」、江戸時代後期には「テッペンカケタカ(天辺かけたか)」、第二次世界大戦後は、「トウキョウトッキョキョカキョク(東京特許許可局)」の聞きなし(鳥の鳴き声を人の言葉に置き換えて表すこと)でお馴染みです。

「ホトトギス」の名前の由来が、この鳴き声だとしたらどうでしょう。結びつきませんがホトトギスの仲間の鳴き声を「ホトホト」と表現した文献があるそうです。

カッコウとホトトギスの鳴き声の動画を作りました。あなたにはどのように聞こえますか?

</object>

YouTube: ぶろぐ:ホトトギス.mpg

「ス」はカラス・ウグイスなどの「ス」 と同じく、小鳥の類を表す接尾語と考えられています。

他にも夜に鳴く鳥として珍重され、その年に初めて聞くホトトギスの鳴き声を「忍音(しのびね)」といい、これも珍重されていました。これが、「初松魚(はつがつお)」とならべられている理由です。

ホトトギスは、南アジアで越冬し、日本に繁殖のためにやってくる夏鳥です。

他の夏鳥は、年によって春に渡来する日がずれる事がよくありますが、ホトトギスなどのカッコウの仲間は渡来する日が大きくずれません。カッコウの仲間は、日本には主に4種類が渡ってきますが、一番早いのがツツドリで4月中~下旬、その次がジュウイチで5月上旬、カッコウが5月中旬以降、そして最後にホトトギスが5月末にやってきます。

毎年正確な時期にやってくることから、例えばホトトギスの渡来は、田植えの合図とされていました。「時鳥」という当て字の由来です。北海道には「ホトトギス」はほとんどいませんから、「カッコウが鳴くと種を蒔け」といわれてきました。

「卯 の花の 咲き散る岡ゆ ほととぎす 鳴きてさ渡る 君は聞きつや」(作者不詳 万葉集 巻十 一九七六)

「卯の花が咲き散る岡から、ホトトギスが鳴いて飛び渡って行きましたよ。あなたは聞きましたか。」という歌です。

ホトトギスは万葉集で150首以上と野鳥の中で最も多く詠われているそうです。その中で5月頃に咲く卯の花(うつぎ)と一緒に詠まれているものが15首ありそうです。

春の花が一斉に咲き、やがて散り始める5月末に渡来することから、移りゆく季節を万葉人は感じていたのでしょうか。

「うぐひすの 卵 (かひご)の中に ほととぎす ひとり生れて 己(な)が父に 似ては鳴かず 己(な)が母に 似ては鳴かず」(高橋虫麿 万葉集 巻九 一七五五)

ウグイスの卵の中にホトトギスが一羽生まれて、お前の父や母であるウグイスのようには鳴かないようだ。・・・・・

カッコウの仲間は「託卵(たくらん)」という方法で雛を返します。自分で巣を作らず、産んだ卵を他の種に預け、子育てをしてもらいます。

「ホトトギス」がウグイスに「託卵」することは万葉集の頃からすでに知られていたのです。

「ホトトギス」が「託卵」する相手のほとんどはウグイスです。そのため、生息場所もウグイスと同じような低地から山地のササ藪周辺です。ウグイス以外では、ミソサザイ、センダイムシクイ、クロツグミ、アオジ、ベニマシコに託卵した例が知られています。

親鳥が巣から離れるわずかなスキに、ホトトギスは卵を巣内に産み付け、ウグイスの卵を一つくわえて持ち去ります。巣に戻った親鳥はホトトギスの卵と自分の卵を温めます。ウグイスの卵よりも早くホトトギスの卵がかえり、生まれた雛は数時間後には、ウグイスの卵を背中に載せ、巣の外に放り出します。その結果、ホトトギスの雛は親の世話を独占して大きくなります。

ウグイスの親は、自分の2倍の大きさの雛を育て上げることになります。普通に子育てをする場合よりも多くの餌を運ばなくてはなりませんから、ウグイスには相当の負担になっているかもしれません。しかし、ウグイスはお腹をすかせた巣の中の雛のために、せっせと餌を運び続けます。

ウグイスの親は、自分の2倍の大きさの雛を育て上げることになります。普通に子育てをする場合よりも多くの餌を運ばなくてはなりませんから、ウグイスには相当の負担になっているかもしれません。しかし、ウグイスはお腹をすかせた巣の中の雛のために、せっせと餌を運び続けます。

もっとも、ウグイスも含めて託卵される鳥たちは、対抗手段も身につけています。カッコウの仲間が巣に近づけば、追い払ったり時には直接攻撃したり、巣の中に産み込まれた卵を見分け、その卵を巣の外に放り出したりもします。

しかし、このような対抗手段を全ての鳥が身につけているわけではありませんから、毎年どこかで、親の倍もある大きな雛が、小さな巣の中で大事に育てられているのです。

勝手に養子を預けられたウグイスも途中で気がついたときには見放すわけにもいかないのでしょう。ろくでもない親は、人間界だけでなく野鳥の世界にもいたようです。

したっけ。