都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

豚は「子宝に恵まれる(財産に恵まれる)」ことから、古来より幸福の象徴として崇められ、身近に置いておくと幸運を招くとされています。

オーストリアやドイツでは、豚は新しい年の幸福を運んでくると言われているため、新年や旅立ちに、豚のミニチュアを友人や家族と交換する習慣があるそうす。

ドイツ語では、思いがけず良い事があった時「Schwein haben」(豚を手に入れた)、運が良かった「Schwein gehabt」(豚を持っていた)と言うそうです。

ドイツ語では、思いがけず良い事があった時「Schwein haben」(豚を手に入れた)、運が良かった「Schwein gehabt」(豚を持っていた)と言うそうです。

また、誕生日・旅立ちの時などに豚と1ペニヒ硬貨(ドイツ旧補助通貨)をあわせたものや、四つ葉のクローバーと豚を組み合わせた豚のフィギアを渡す習慣もあるそうです。

元旦に豚を食べるとその一年は幸せに過ごせるという言い伝えもあります。

14世紀頃、冊封使の接待のために沖縄に豚肉が導入され、きびしい暑さをのりきるためにスタミナのつく肉類をとることなどから嗜好や習慣として豚肉の食文化が生まれたようです。

その頃から飼育も盛んになり、ほとんどの農家で豚を養っていたそうです。

今でも沖縄では、正月やお盆、お祝いや法事など行事毎に豚肉は欠かせないそうです。

さくほう‐し【冊封使】

中国で、冊封のために天子の任命書を持って近隣の国へ行く使者。

大辞泉

沖縄では「豚の鳴き声」以外は全て食べつくすといわれています。

その他、韓国では豚は金運を上げるといわれ豚の夢を見るのは縁起が良いそうです。中国では豚が子沢山なため、多産多幸・家庭の幸せのシンボルなどといわれています。

チリでは三本足の豚はとても縁起が良いと伝えられています。

【Chanchito(チャンチート/子豚ちゃん)、Chanchitos(チャンチトス/豚)】

ある冬、ついに食べ物もなくなり、やむなく、飼っていた大切な豚の足の一本を、家族で分けて食べました。

すると、みるみるやる気と元気がでて、商売は繁盛!

おかげで、豚の残りの3本の足は食べる必要がなくなりました。

牧場主は神に感謝し、その時のことを忘れないために、3本足の豚の焼き物を作るコトにしました。

それ以来、3本足の豚は、幸運・愛情・ビジネスのお守りとして、信じられるようになったという言伝え。

また、大切な人と別れる時には、「君と別れるなんて僕の片足がなくなったようなものだよ・・・」という意味もあるそうです。

「豚」は富と繁栄の象徴であるため貯金箱のモチーフによく使われています。貯金箱で世界一多い動物キャラクターは豚らしいです。

豚の形をしていなくても、英語では小型の貯金箱のことを「Piggy Bank」というそうです。

piggy bank

((略式))(しばしば豚形の)小型貯金箱.

プログレッシブ英和中辞典

幸せの豚さんは贈られる人より、贈る人により幸福が訪れるともいわれています。

幸せの豚さんは贈られる人より、贈る人により幸福が訪れるともいわれています。

風水でも、豚は財運アップ、富と幸運をもたらし、子宝にも恵まれると言われているそうですね。

最近では日本でも、「とんとん拍子」にかけて、「招福萬来」、「家内安全」、「金運上昇」、「千客万来」として人気があるそうです。

縁起が良くキレイ好きなキュートな豚ですが、「豚みたい」と言われると嬉しくないのは何故でしょう。

したっけ。

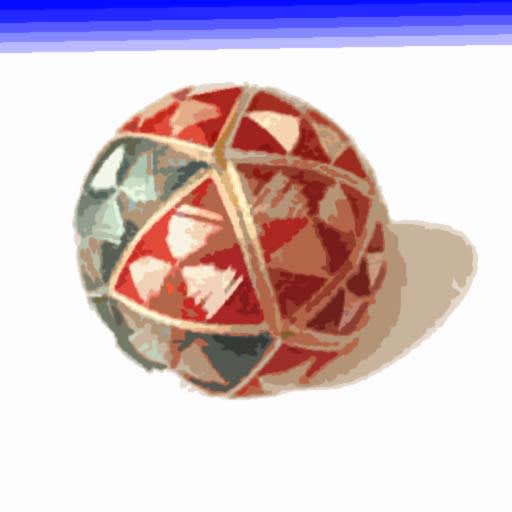

「手毬(てまり)」の歴史は今から1200年位前の奈良時代に遡ります。当時の「手毬」は中国から渡来したといわれています。奈良時代には貴族の遊戯として鹿の皮で作られた「蹴鞠(けまり)」がありました。「蹴球(サッカー)」ではありません。

「手毬(てまり)」の歴史は今から1200年位前の奈良時代に遡ります。当時の「手毬」は中国から渡来したといわれています。奈良時代には貴族の遊戯として鹿の皮で作られた「蹴鞠(けまり)」がありました。「蹴球(サッカー)」ではありません。

け‐まり【蹴×鞠】

1 けって遊ぶのに用いる鹿革製のまり。

2 古代以来、貴族の間で行われた屋外遊戯。数人が革沓(かわぐつ)を履き、鹿革製の鞠を落とさないように、足の甲でけって受け渡しする。ふつう、鞠壺(まりつぼ)または懸かりと称する、四隅に桜・柳・楓(かえで)・松を植えた庭で行われた。鎌倉時代ごろから体系化されて、飛鳥井(あすかい)・難波(なんば)の両流派が栄えた。しゅうきく。

大辞泉

室町時代になると足で蹴っていたものが空に投げて遊ばれるようになり革の「手毬」から絹糸を巻いて作られるようになりました。

この時代、蜘蛛舞の法師が大道芸として、手まり歌を歌いながら曲毬の技を見せたのが評判となり、広まったようです。

私たちが目にする色鮮やかな「手毬」は、かつてはお姫様の遊び道具として作られました。それがいつの間にか民家に広まり、お正月には家庭で縁起の飾りものとして、又嫁ぐ娘のために幸せのシンボルとして、又魔除けとして持たせるようにもなりました。

私たちが目にする色鮮やかな「手毬」は、かつてはお姫様の遊び道具として作られました。それがいつの間にか民家に広まり、お正月には家庭で縁起の飾りものとして、又嫁ぐ娘のために幸せのシンボルとして、又魔除けとして持たせるようにもなりました。

江戸時代になって大奥の御殿女中らによってきらびやかな手毬が多数作られたそうです。このころになると、ハマグリの殻や砂などを入れて音の出るようにしたり、大鋸屑(おがくず)を包んで反発力を出したりして現在のものに近いものになってきたようです。

「てんてん手毬のてん手毬・・」

「山寺の和尚さんは、毬はつきたし、毬はなし」

今も歌われる手毬唄がありますが機会が少なくなってきているようです。

最近では模様の美しさから贈りものとしても用いられるようになりました。

一針ずつ刺してゆく細かく手間のかかる手作りの「手毬」は、同じ模様でも作り手の色使いや一寸した針のさし方で出来上りが違い、ひとつとして同じものがないのだそうです。

うちの裏の前栽に雀が三羽とまって・・・♪

したっけ。

中国では縁起物の象徴あるいは裕福の象徴として「金魚」を大事にする習慣があるそうです。

これは、中国語で「金魚(ちんゆぃ)」と「金余(ちんゆぃ)」の発音が同じだからということだそうです。すべてが満ち足りた幸福な状態の象徴とされるのです。

「金玉(ちんゆぃ)」の音も同じで、これは「金玉満堂」として、金魚が金魚鉢にはいっているイメージをさしているそうです。

お家の玄関や入り口などで金魚を飼うと、千客万来で金余の状態になるとされ、縁起の良い生き物として古くから大切にされてきたのです。

お家の玄関や入り口などで金魚を飼うと、千客万来で金余の状態になるとされ、縁起の良い生き物として古くから大切にされてきたのです。

金魚の置物を家の中心に向けて置く事で、金魚が福(金)を集めるといわれています。

「赤い金魚」はお金を貯める(余る)金運をもたらし、「金運向上」、「千客万来」の縁起物として、「黒い金魚」は陰の気を吸収し、「厄除け」、「魔除け」として伝承されています。家内安全、家の守り神だそうです。

「赤い金魚」はお金を貯める(余る)金運をもたらし、「金運向上」、「千客万来」の縁起物として、「黒い金魚」は陰の気を吸収し、「厄除け」、「魔除け」として伝承されています。家内安全、家の守り神だそうです。

この金魚がいつ日本へ伝えられたかというのはいろいろな説があって、断定はしにくいのですが、室町時代中期に明(当時の中国)から文亀2年(1502年)に、泉州(現在の大阪)に伝わったとされる記録が残っているそうです。

この金魚がいつ日本へ伝えられたかというのはいろいろな説があって、断定はしにくいのですが、室町時代中期に明(当時の中国)から文亀2年(1502年)に、泉州(現在の大阪)に伝わったとされる記録が残っているそうです。

日本でも、ひな祭りの「吊るし飾り」として「金魚」があります。金魚のように可愛らしい女性に育つように。又、赤い色には「魔除け」、「厄除け」の意味があります。

日本でも、ひな祭りの「吊るし飾り」として「金魚」があります。金魚のように可愛らしい女性に育つように。又、赤い色には「魔除け」、「厄除け」の意味があります。

「魔除け」、「厄除け」は中国と色が違います。

また、赤いのに何故「金魚」というのかは諸説あってわからないそうですが、高価でお金持ちしか飼えなかったからとも言われています。英語でも「Goldfish」といいます。

昔はうろこが金色に光って見えたのかもしれません。

したっけ。

昔中国では、朝顔の種が薬として非常に高価で珍重されたそうです。

古い中国の謂れによると、その種が薬として非常に高価で珍重されたため、種を贈られた者は牛を牽いて御礼をしたといいます。そのため中国では「朝顔」の種のことを「牽牛子(けんごし)」(花は「牽牛花」)と呼ばれたそうです。

奈良時代に中国から遣唐使によって我が国に伝来したと言われています。

和名を「阿佐加保」と書き後に朝に咲く花である事から「朝顔」と言われるようになります。

奈良時代から平安時代にかけては、大変貴重な漢方薬「牽牛子」として珍重され下剤用として使われていたようです。また薬として入って来た朝顔が今のような鑑賞用として栽培されるようになったのは江戸時代に入ってからの事です。

奈良時代から平安時代にかけては、大変貴重な漢方薬「牽牛子」として珍重され下剤用として使われていたようです。また薬として入って来た朝顔が今のような鑑賞用として栽培されるようになったのは江戸時代に入ってからの事です。

江戸時代には七夕の頃に咲く事と、「牽牛」にちなみ朝顔の花を「牽牛花」と呼び「織姫」を指し、転じて朝顔の花を「朝顔姫」と呼ぶようになました。

江戸時代には七夕の頃に咲く事と、「牽牛」にちなみ朝顔の花を「牽牛花」と呼び「織姫」を指し、転じて朝顔の花を「朝顔姫」と呼ぶようになました。

花が咲いた朝顔は「彦星」と「織姫星」が年に一度出会えた事の具現化として縁起の良いものとされたそうです。

夏の風物詩としてそのさわやかな花色が広く好まれ、鉢植えの朝顔は牛が牽く荷車に積載されて売り歩かれるようになったということです。

古来より人々に親しまれ、夏の風物詩とされる「朝顔」は、生育旺盛なところから、子ども達の成長を願い飾られます。

古来より人々に親しまれ、夏の風物詩とされる「朝顔」は、生育旺盛なところから、子ども達の成長を願い飾られます。

朝顔の縁起物には、箸置き、土鈴、風鈴などがあります。

したっけ。

■神話「因幡の白兎」

大国主命の(おおくにぬしのみこと)兄弟と一緒に、いなばの国へ行く途中、毛をはがされたうさぎに出会いました。いじわるな兄弟は「海の水で体を洗い、風の吹く高い山のてっぺんでかわかしたらいい」とうさぎに言いました。

言われたとおりにやってみると、体がひりひりとしみ、その痛いこと痛いこと。

言われたとおりにやってみると、体がひりひりとしみ、その痛いこと痛いこと。

そこへ通りかかった大国主命は、「どうしたの、うさぎさん」とやさしく声をかけました。うさぎは、「私はおきの島からなんとかいなばの地へ渡りたいと考え、ワニザメをだまし、その背を踏んでやってきたのですが、それがばれて毛をむしりとられました。

そして、あなたの兄弟の言うとうおにしたら、今度は体中が痛くて苦しいのです」と答えました。大国主命は「早く真水で体を洗い、ガマの穂をつけてごらん」といい、うさぎは言われるとおりにしました。するとうさぎは、元のきれいな姿にもどることができました。

これがいなばの白うさぎで、<msnctyst w:st="on" addresslist="31:鳥取県鳥取市;" address="鳥取市"> 鳥取市

■日本で初めてのラブストーリー発祥の地 「白兎」

淤岐島(オキノシマ)から出るため和通(ワニ)を欺き表皮をはがされた白兎。通りかかった大きな袋を担いだ大穴牟遅(オオアナムチ)神に助けられた兎は、その行為にとても感謝し、大穴牟遅神に二度と嘘はつかないことを約束し、お礼として美女である八上(ヤカミ)姫との縁を取り持ったといわれる。

大穴牟遅神を八上姫の二人の縁を取り持った白兎を神(白兎神)として祀っている白兎神社は、現在でも縁結びの神社として有名であり、縁結びにゆかり深い地域である。

「白兎(はくと)神社」は、「大兎大明神」あるいは「兎の宮白兎大明神」といわれ、神話「因幡の白うさぎ」の舞台であり、『古事記』や『日本書記』に記される由緒明らかな神社です。神話にちなみ、皮膚病ややけどなどに効く神社として信仰されてきました。

「白兎神社」は、『古事記』に出てくる大国主命と白うさぎの有名な神話にまつわる神社で、ご利益はずばり「病気平癒」です。たしかに、日本初の医療現場というだけに、かなり効きそうな雰囲気です。そして皮をむかれた白うさぎが関連しているからでしょうか、特に皮膚病にいいというのも納得でできます。

「白兎神社」は、『古事記』に出てくる大国主命と白うさぎの有名な神話にまつわる神社で、ご利益はずばり「病気平癒」です。たしかに、日本初の医療現場というだけに、かなり効きそうな雰囲気です。そして皮をむかれた白うさぎが関連しているからでしょうか、特に皮膚病にいいというのも納得でできます。

さらに、助けられた白うさぎの仲立ちで、大国主命と八上姫(やがみひめ)が結婚したということになっていますので、「縁結び」のご利益があるということです。

皮を剥かれた兎に因んで、つるつるのお肌になっていい人にめぐり会えそうです。

そのほかにも「うさぎ」には縁起が良いとされることが沢山あります。

① うさぎは前脚が短く、後脚が長くて、坂を登るのが、速い事から、物事がとんとん拍子に早く進む。

② 長い耳は福(情報)を集めるといわれています。

③ 跳びはねる姿から積極的な行動力・飛躍を表します。

④ 昔から月の使いと言われ、「ツキを呼ぶ」縁起の良い動物と信じられています。

⑤ 「免れる」という字も兔(兎)から生まれ悪運や厄から免れる力があるとされています。(逸という字もうさぎが逃げる姿から出来ました)

⑥ 見た目にも愛らしく人なつっこさが、人間関係を円滑にするとされています。

⑦ 古くから東洋では「春」の象徴とされ、優しくおだやかな姿は、家内安泰と平和を意味すると言われています。

⑧ うさぎは古来より、子孫繁栄の象徴としても重んじられています。

白い兎は月の使者、赤い兎はお祝い事を表すといわれています。

アメリカではうさぎが走る時に後ろ足が前足を追い越すことから、うさぎの後ろ脚は幸運をもたらすとインディアンたちの間で信じられているそうです。

したっけ。

「からす団扇」「からす扇子」は、「五穀豊穣」・「悪疫防除」・「厄除」の信仰をもつといわれています。この扇を以て扇ぐと、農作物の害虫は駆除され、又病人は直ちに平癒し、玄関先に飾ると魔を祓いその家に幸福が訪れるといわれます、

からす扇・からす団扇」の起源

「からす扇・からす団扇」の起源は、五穀豊穣・悪疫防除の意味からで、その扇や団扇で扇ぐと害虫は駆除され病気は平癒する、という深い信仰があるからである。そのいわれは今から約1200年前、大同2年(807年)に「古語拾遺」の神話から出ており、内容は次のとおりである。

神代の昔、大地主神が田植えをなさる時に、早乙女や田夫らを労うために牛肉をご馳走した。 ところが御歳神の御子がそれをご覧になって家に帰ってそのことを御父にお告げになった。御歳神は、これをお聞きになり非常にご立腹なされて、田に蝗(イナゴ)を放ち、苗の葉をことごとく 喰い枯らせてしまった。大地主神は大変に驚かれて、何か神の崇りであろうといって占い師を呼んで占わせてみたところが「これは御歳神の崇りであるから宜しく白猪、白馬、白鶏を献じて お詫びするのがよろしい、されば怒りも解けるであろう」とお告げがあったので、その通りにしたところお怒りが解けたばかりではなく、蝗の害を駆除する方法も、いろいろと教えて下された。 その方法の中に「烏扇をもって扇げ」とお教えなさったのである。

神代の昔、大地主神が田植えをなさる時に、早乙女や田夫らを労うために牛肉をご馳走した。 ところが御歳神の御子がそれをご覧になって家に帰ってそのことを御父にお告げになった。御歳神は、これをお聞きになり非常にご立腹なされて、田に蝗(イナゴ)を放ち、苗の葉をことごとく 喰い枯らせてしまった。大地主神は大変に驚かれて、何か神の崇りであろうといって占い師を呼んで占わせてみたところが「これは御歳神の崇りであるから宜しく白猪、白馬、白鶏を献じて お詫びするのがよろしい、されば怒りも解けるであろう」とお告げがあったので、その通りにしたところお怒りが解けたばかりではなく、蝗の害を駆除する方法も、いろいろと教えて下された。 その方法の中に「烏扇をもって扇げ」とお教えなさったのである。

『古事記』によると、「八咫烏(やたがらす)」は高木大神(たかぎのおおかみ)の命令で、神武天皇東征の際に一行を道案内するように命じられ、天より遣わされたと書かれています。

『日本書紀』には天照大御神が遣わしたと書かれています。

「姓氏録(しょうじろく)」(815年)によれば、八咫烏は賀茂御祖神社(下鴨神社)で祀られている賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)の化身と伝えられています。

和歌山県の「熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の三つの神社の総称)」では、この「八咫烏」が神の使いとして祀られています。

和歌山県の「熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の三つの神社の総称)」では、この「八咫烏」が神の使いとして祀られています。

ヤタはヤアタ(八咫)の略。咫(あた)は上代の長さの単位で、親指と中指とを広げた長さのことです。

ここでいう八咫は単に「大きい」という意味であるとされています。

■三本足のカラスと犬の話

神代の昔、カラスとイヌはともに足が三本であったそうです。

羽のあるカラスは足が二本だろうと三本だろうとあまり関係ありませんでしたが、地面を歩くイヌは、自分の三本足であることにとても不便にしていたそうです。

日々の不便にたまりかねたイヌは、ついに熊野の権現様にと陳情に赴いたそうです。

「権現様、何とかしてください。歩くのがたいそう不便でございます」

これを聞いた権現様はイヌを不憫に思い、一考ののちにカラスを呼び寄せました。

「これ、カラスよ、イヌは三本足を不便だと申しておる。ついては汝の足を一本イヌにくれてやってはくれまいか」

「いいですよ。私は二本でもかまいません」……

権現様は快く引き受けてくれたカラスに礼を言い、足を一本譲り受け、それをイヌにぴたりと接合したそうです。

このときより、カラスは二本足、イヌは四本足となったそうです。

その後、イヌは授かりものの四本目の足をそれはそれは大切にしていて、小用を足すときは飛沫がかからぬよう、常に足を持ち上げているのだということです。

日本サッカー協会のシンボルはこの八咫烏なのです。八咫烏が使われているのは、天武天王の故事に習い、よくボールをゴールに導くようにとの願いが込められているそうです。

日本サッカー協会のシンボルはこの八咫烏なのです。八咫烏が使われているのは、天武天王の故事に習い、よくボールをゴールに導くようにとの願いが込められているそうです。

カラスが忌み嫌われるようになったのは、江戸時代の中ごろからだそうです。街中にカラスが現れるようになり、鳴き声がうるさいといわれたのが始まりだそうです。

以後は、カラスが鳴くと死人が出るとか、鳴き声が変わると悪いことが起きるとか・・・。カラスには迷惑な話です。

これはネットで見つけたイタズラカラスの写真です。

したっけ。

信楽の狸は、信楽初代狸庵陶芸家「藤原鐵造(三重県の槙山生まれ、1876~1996)」の体験から生まれたそうです。

若くして京都で修行していたある夜のこと、不思議な大狸小狸が月光に照らされて、腹鼓を打っていたのを見たそうです。

親方に話すと、「それは滅多に聞けぬ狸の腹鼓だ」と教えられたそうです。

親方に話すと、「それは滅多に聞けぬ狸の腹鼓だ」と教えられたそうです。

それ以来自分で小狸を飼い、観察してから後1935年、本格的に縁起物としての狸を作り出したとのことです。

福々とした狸が編み笠を被り少し首をかしげながら徳利と通帳を持って突っ立っている型が定番となっています。

置物狸の原型は、江戸の手まり歌に、「雨のしょぼしょぼ降る晩に 豆狸が徳利もって酒買いに・・・」という一節があり、それをヒントに作られたそうです。

信楽焼の狸は「他を抜く」と言う洒落で「商売繁盛」として店の軒先に置かれることが多いです。

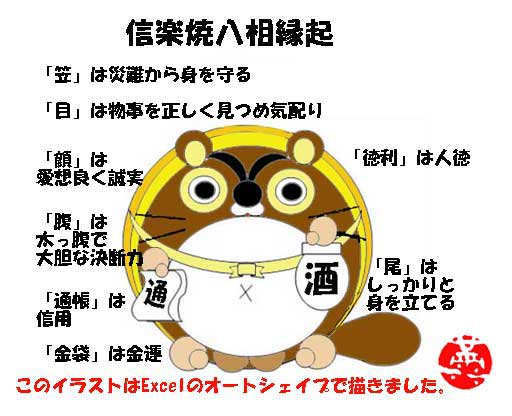

信楽焼の狸には「信楽焼八相縁起」と呼ばれる決まり文句があります。

① 「笠」は災難から身を守るもので用心や準備

② 「目」は物事を正しく見つめ気配りが出来る目

③ 「顔」は愛想良く誠実にふるまう笑顔

④ 「腹」は大胆な決断力

⑤ 「徳利」は人徳

⑥ 「通帳」は信用

⑦ 「金袋」は金運

⑧ 「尾」はしっかりと身を立てることが真の幸福

また「杖」を持つことで転ばなくて済み、幸運をつかむという意味があります。

これはご存知かと思うのですが、昔タヌキの皮は、金箔を作るのに使われていました。

小さい金の玉(一匁目)をタヌキの皮に包んで、小槌で叩いて伸ばすと、八畳敷きまで伸びるとされて、「金袋」が金運の縁起となりました。タンタンタヌキの・・・・・

■おまけ―タヌキの腹鼓―

明治十七年(西暦一八八四年)の『郵便報知新聞』に、タヌキの記事が載りました。ある家で飼われるタヌキが、腹鼓を打ったというのです。 その家は、清水東谷という人の家でした。清水氏は、日本の写真師(写真家)の草分けの一人です。記事には、タヌキが腹鼓を打つ様子が、克明に書かれています。たいへん具体的なので、本当のことではないかと、ちょっと考えてしまいます。 この「腹鼓を打つタヌキ」は、夜に、その様子を目撃されています。明治時代の夜は、今よりずっと、暗かったでしょう。電灯など、ありませんからね。家の中で、何かの音がしても、その正体を見極めるのは、難しいです。ごそごそ動くタヌキを見て、「腹鼓を打っている」と、勘違いしたのではないでしょうか。

ちなみに、「タヌキの腹鼓」の俗信は、タヌキが夜行性であり、夏祭りの夜にたまたまタヌキに出会った人が「祭の太鼓」を勘違いしたのでは・・・、といわれています。

したっけ。

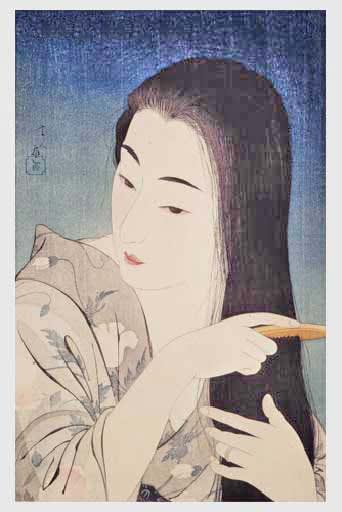

「櫛の歴史」は、日本では縄文時代、それも6000年前まで遡ります。福井県の鳥浜貝塚から、赤い漆塗りの櫛が出土しているそうです。おそらく、日用品ではなく、呪術的な意味があったと思われています。

これは余談ですが

世界最古の煮炊き土器発見「大正3」に注目【帯広】

十勝毎日新聞 - 2013/04/11 13:47

煮炊きに使った土器として世界最古の焦げかすが見つかった<msnctyst w:st="on" addresslist="01:北海道帯広市;" address="帯広市"> 帯広市 大正町

「大正3」遺跡は、高規格道路建設に向けた埋蔵文化財包蔵地の発掘調査として、03年度に行われた5カ所のうちの一つ。およそ3600平方メートルの面積が発掘された。

古代人は、いくら切っても永遠に伸びる髪を生命の象徴のように感じていて、髪を整える櫛にも神秘の力が宿ると信じていたようなのです。

古来より「つげ櫛」は縁起の良いものとされてきました。

平安時代には遠くへ遠征する人へ「つげ櫛」を手渡すと、必ずその人と再会出来たと云われています。

また、恋人に渡せば、将来争い事が起きても、「つげ櫛」が何事もなかったかのようにきれいに梳きほぐしてくれるといわれています。

昔は、大阪の泉州では、女の子が産まれると庭につげの木を植え、娘が嫁に行く時にそのつげの木を切り、「つげ櫛」にして渡したといわれる「嫁入り道具」のひとつだったそうです。

嫁ぎ先で問題が発生しても、「つげ櫛」が髪を梳くようにきれいに梳き解してくれるといわれています。

黄楊(ツゲ)材は、櫛や印鑑など細工物素材として親しまれています。

黄色の材は緻密な木肌を持ち、硬くねばり強いく、使い込むほどに艶がでてきます。それゆえ夫婦円満、家内安全など縁起の良い木として珍重されてきたのです。

女性の方なら必ず使ったことがある櫛は、平安時代から江戸時代までは、女性の髪型が垂髪であったので、実用的なものでした。装飾が綺麗に施された物は江戸時代になってからだそうです。

女性の方なら必ず使ったことがある櫛は、平安時代から江戸時代までは、女性の髪型が垂髪であったので、実用的なものでした。装飾が綺麗に施された物は江戸時代になってからだそうです。

江戸時代になると、女性の髪が結われるようになり、櫛がよく使われるようになりました。

また、貝や鼈甲でできた物や、鮮やかな彫刻・絵画を施した櫛が作られ、利用されるようになりました。

櫛は、髪をとくだけではなく、髪を彩る飾りとして作られているものも多くあります。

また、櫛は争い毎が起こっても、「解きほぐしてくれる」ということで、縁起物ともされています。

また、櫛は争い毎が起こっても、「解きほぐしてくれる」ということで、縁起物ともされています。

また、「くし」は「苦死」として縁起が悪いので、「9 + 4 =13」で、「十三夜」とも呼ばれたそうです。

道に落ちている櫛を拾うことは「苦と死を拾う」ことにつながり、縁起が悪いことと忌み嫌われたそうです。どうしても拾わなくてはならないときは足で踏んでから拾うともいわれたそうです。贈り物にするときは「櫛」とは言わずに「かんざし」と呼んだそうです。

「櫛」が折れるのは縁起が悪いとされる一方で、「苦死」が絶たれたので縁起がいいとも言われます。

あなたなら、どちらを支持しますか?

したっけ。

箸の起源は中国とされ、紀元前18世紀から11世紀頃に栄えた殷王朝の遺蹟から銅製の箸が見つかっています。このような箸は祭祀として利用されたものと考えられています。

箸の起源は中国とされ、紀元前18世紀から11世紀頃に栄えた殷王朝の遺蹟から銅製の箸が見つかっています。このような箸は祭祀として利用されたものと考えられています。

縁起物に「南天のお箸」があります。一般的には「不老長寿」などと言われておりますが、実はちゃんとした意味があります。

南天の葉には、「健胃」、「解熱」、「鎮咳」などの作用があるのだそうです。

赤飯なんかにも、彩として入れられていたりしますが、これも、葉に「シアン化水素」という猛毒が(極微量)含まれていて、逆にこれが、食品の防腐剤になっているそうです。毒をもって食あたりの「難を転ずる」というまじないになっているのだそうです。

赤飯なんかにも、彩として入れられていたりしますが、これも、葉に「シアン化水素」という猛毒が(極微量)含まれていて、逆にこれが、食品の防腐剤になっているそうです。毒をもって食あたりの「難を転ずる」というまじないになっているのだそうです。

同じように、会席料理にも見かけたりもしますが、これは、水銀などの毒が入っていたりすると葉が変色するためで、その昔、毒見代わりとして、お殿様の食事には必ず添えられていたようです。

昔は毒殺を避けるために「南天箸」を使うのは、お殿様などの高貴な方だったそうです。水銀などの毒物に触れると変色するので、毒殺を免れると信じられていたそうです。真偽のほどはわかりません。

「難転」だから「難を転じて福となす」として縁起が良いとされ、昔から伝わっています。

もう一つは「ベルベリン」が含まれているため、抗菌作用もあり、下痢止めにもなります。腐っていてもあたりにくいといわれています。これは胃腸薬と同じ成分です。

また、ナンテンの実と葉にはアルカロイドのドメスチンを含むとされ、果実を干したものは生薬名で「南天実(なんてんじつ)」の名があって、古くから鎮咳剤(せき止め)として利用されてきました。現在でも「南天のど飴」があります。

播州赤穂地方の俗信として、「南天の木の箸を用いると中風にならぬ」というものがあるそうです。

お箸は昔から人と人との「橋(箸)渡し」というような役割を持っており、言葉の変わりに「心と心のつなぎ役」をしてくれたりしますので「よろしくお願いします」や「お世話になります」の気持ちとして送られてきました。

またお箸は「二本で一膳」となり一膳になって初めてすべての機能を果たせるようになるので、その姿が夫婦と重なることから結婚の御祝や引出物として重用されています。

したっけ。

昨日は「猫」にお話でしたので、今日は「犬」の話です。

愛猫家にも、愛犬家にも気を使う八方美人のブログです。

「犬張子」は郷土玩具として江戸時代後期に発達したと云われます。

地方や時代により形も彩色も違うようですが 関西では江戸の犬張子を指して「東犬(アズマイヌ)」といったそうです。

平安時代宮中では 「獅子」や「狛犬」を置き、身の穢れ禍を祓う行事が行われ、「犬張子」の元となったとも云われています。

室町時代の上流社会では「犬箱(別名:御伽犬)」という胴より上下に分かれる張り子の入れ物雄雌にお守りを入れて、嫁入りに親から渡し雛祭りの雛段に飾られた物もあったそうです。

室町時代の上流社会では「犬箱(別名:御伽犬)」という胴より上下に分かれる張り子の入れ物雄雌にお守りを入れて、嫁入りに親から渡し雛祭りの雛段に飾られた物もあったそうです。

いぬ‐ばこ【犬箱】

犬が伏した形に作った、雌雄で一対の小箱。昔、安産や子供の健康を祈るまじないに用いられた。犬張り子の源流といわれる。御伽(おとぎ)犬。

大辞泉(

今のように立ち姿になったのは 江戸時代中期以降といわれます江戸中期、享保(1716年~1736年)~安永期(1772年~1781年)には口を開き直線的な形をしていたようです。

今のように立ち姿になったのは 江戸時代中期以降といわれます江戸中期、享保(1716年~1736年)~安永期(1772年~1781年)には口を開き直線的な形をしていたようです。

江戸末期になると 縁起物として丸みをおびた形になります。

明治から昭和にかけて初宮参りの祝いとして 母の実家や親類知人から贈られるようになりました。

でんでん太鼓を背負う「犬張子」がありますが 太鼓には鈴のかわりに 昔は豆が使われ「まめまめしく」育つ様にとの願があったそうです。

でんでん太鼓を背負う「犬張子」がありますが 太鼓には鈴のかわりに 昔は豆が使われ「まめまめしく」育つ様にとの願があったそうです。

太鼓を結ぶ紐には 麻が使われます 麻はまっすぐのびるので すくすくと育つようにとの願が込められます。

「笊(ざる)かぶり犬(笠かぶり犬)」は江戸(浅草)の玩具として知られた、張り子の犬で、その名のとおり笊をかぶった犬です。

この「笊かぶり犬」、笊はよく水を通すので鼻に「こより」を通し、寝ている幼児の部屋に吊るしておくと子供の鼻がつまらなくなるという。

この「笊かぶり犬」、笊はよく水を通すので鼻に「こより」を通し、寝ている幼児の部屋に吊るしておくと子供の鼻がつまらなくなるという。

犬は正直で魔を除き、主恩を忘れず、お産が軽くて成育が良いといわれ、平安時代から子供の守りとして、「安産祈願」、「誕生祝い」や「幼児の成長祈願」の縁起物とされてきました。

この「笊かぶり犬」、一説には「犬」に「笊」の竹冠を合わせると「笑」と云う字に似てよく笑う家庭になるという、子育てにも 江戸の粋な洒落が在ったようです。

「竹」 + 「犬」 = 「笑」 というわけです。(これは洒落です)

■笑うという字の正しい字源

「笑」の原字は「芺(せう)」は手をあげて舞う巫女の形で、その姿を「夭(よう)」という。

図1

「芺」は、「しなをつくる」という意味で、「口」偏がついて、「口がしなをつくる」、即ち「笑う」という意味になったのだそうです。

図2

それがどうして「竹」冠になってしまったのか。いつかどこかで誰かが間違ったようなのです。おまけに、口までとって・・・。それがそのまま伝わってしまったそうです。笑える話ではありませんか。

「笑」という字をそのまま、現代の漢字にすると「咲」という漢字になるのです。口元がほころぶ。つぼみがほころぶ。同じ意味だったのです。

「咲」という字を「えみ」と読ませる名前がありますね。

したっけ。