都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

■「豪徳寺」の起源説

江戸時代1650年代の末頃、当時貧乏寺だった「弘徳寺」の住職は一匹の猫をとても可愛がっておりました。

ある夏の日、門前に鷹狩り帰りの武将の一向が訪れ、「寺の前を通ったら猫が仕切りに手を挙げて招くので訪ねてみた。鷹狩り帰りで疲れているし、しばらく休憩させてくれ。」と言われます。

そこで住職は一向を奥へ通して、渋茶などをふるまっていると、空が突然暗くなり激しい夕立になりました。そこで、一向は外に出られなくなり、住職は一向に説法を聞かせます。

そこで住職は一向を奥へ通して、渋茶などをふるまっていると、空が突然暗くなり激しい夕立になりました。そこで、一向は外に出られなくなり、住職は一向に説法を聞かせます。

それに感激した武将が実は自分は彦根の城主井伊掃部頭直孝であると素性をあきらかにし、「猫に招かれ、雨にも打たれず、ありがたい説法を聞く事もできた。これも何かの縁、今後ともよろしく頼む」と以降井伊家の菩提所ととなり、その法名から「豪徳寺」と改称し栄えたのです。

これも皆、武将を招き入れてくれた猫のお陰と、住職はその猫の没後、墓を建て手厚く葬り、後にこの猫をモデルにして「招福猫児(まねぎねこ)」という名前の人形を作り、それに願掛けすると吉が舞い込むと言い習わしたそうです。

これが現代の招き猫の元祖です。

鷹狩の帰りと覚しき武士五六騎、門前に馬乗り捨てゝ入り来り和尚に向い請えるよう

『我等今当寺の前を通行せんとするに、門前に猫一疋うずくまり居て我等を見て手をあげ頻りに招くさまのあまりに不審ければ訪ね入るなり。暫らく休息致させよ』

とありければ、和尚いそぎ奥へ招じ渋茶など差出しける内、天忽ち曇り夕立降り出し雷鳴り加りしが、和尚は心静かに三世因果の説法したりしかば、武士は大喜びいよいよ帰依の念発起しけむ。

やがて『我こそは江州彦根の城主井伊掃部頭直孝なり。猫に招き入れられ雨をしのぎ貴僧の法談に預ること是れ偏へに仏の因縁ならん。以来更に心安く頼み参らす』とて立帰られける。

いい‐なおたか【井伊直孝】

[1590~1659]江戸初期の武将。直政の次子。近江国彦根藩主。大坂夏の陣に功を立て、徳川秀忠・家光・家綱3代に仕えた。

大辞泉

ごうとく‐じ【豪徳寺】

東京都世田谷区にある曹洞宗の寺。山号は大谿山。開創年代は文明年間(1469~1487)、開基は吉良忠政。もと弘徳寺と称し臨済宗。江戸時代に井伊直孝の菩提所(ぼだいしょ)となり、その法名から豪徳寺と改称。

大辞泉

また、同じ豪徳寺説でも別の話も有ります。直孝が豪徳寺の一本の木の下で雨宿りをしていたところ、一匹の三毛猫が手招きをしていました。直孝がその猫に近づいたところ、先ほど雨宿りをしていた木に雷が落ちました。雷に打たれずにすんだ事を感謝し、直孝は豪徳寺に多くのの寄進をした…という話です。

幕末に桜田門外の変で暗殺された井伊直弼の墓も豪徳寺にあるそうです。

■今戸神社が発祥の地説

いわゆる招き猫の登場は江戸時代で、一方、人形としての招き猫はここ今戸の地で十六世紀から焼かれていた今戸焼が始まりといわれております。

いわゆる招き猫の登場は江戸時代で、一方、人形としての招き猫はここ今戸の地で十六世紀から焼かれていた今戸焼が始まりといわれております。

伝わるところでは、江戸末期の話で、浅草に住むある老婆が、貧しさゆえに愛猫を手放したところ、夢枕にその猫が立って言いました。自分の姿を今戸焼で造りなさい。そうすれば必ず福徳が授かるでしょうと言いました。

そこで老婆が横向きで片手を挙げた人形を作り、浅草寺の参道で売り出してみたら大評判だったとのことです。

今戸焼は、このあたりで16世紀頃から伝わる、素朴さに味のある焼き物です。落語ファンなら「今戸の狐」でおなじみですね。実際、江戸時代には狐や力士を象った土人形が好まれたそうです。

今戸神社

今戸神社(いまどじんじゃ)とは、東京都台東区今戸一丁目にある神社である。御祭神 御祭神として、応神天皇・伊弉諾尊・伊弉冉尊・福禄寿を祀っている。

また、豪徳寺の招き猫は「徳招き猫」で、今戸神社のものは「福招き猫」と呼ばれたそうです。

この招き猫は挙げている手によって、その意味が変わります。

「右手を挙げている招き猫はお金を招く昼の商売」、「左手を挙げている招き猫はお客を招く夜の商売」と言うのが現在一般的に定着している説の様です。

また手の高さにも意味があり、「耳より高い位置まで手を挙げているものは、遠くの福・大きな福を招くと言う意味があり」、「耳より下の位置で手を挙げているものは、身近な福・ささやかな福を招く」と言われています。

昔は「お手上げ」に通じるとして、忌み嫌われていた「両手挙げ」の招き猫も、この不況続きの日本では、そのイメージを払拭して最近では時々見かける様になりました。

招き猫には色にも意味があります。

白は福招き、黒は除難免災、赤は疫病避け、そして金はズバリ金運を招きます。

招き猫(まねきねこ)は、前足で人を招く形をした、猫の置物。猫は農作物や蚕を食べるネズミを駆除するため、古くは養蚕の縁起物でもあったが、養蚕が衰退してからは商売繁盛の縁起物とされている。

Wikipediaより

したっけ。

なぜ「ふくろう」が好運をもたらす鳥といわれるのでしょう。

ふくろうの首は270度近く回ることから「借金で首が回らないという事がない」という意味で「金運を象徴」するものでもあります。

鳥の中で一番知能が高いといわれている。「知恵の神」、「学問の神」

夜行性で肉食なので夜間家を守ってくれる。「家の守り神」

長い間じっと身動きせず同じところにいられる。「辛抱強い」

夜目が利く。「世間に明るい」

耳があるのは「みみずく」とも言いますがこれもふくろうの仲間です。

ヨーロッパでも、「ふくろう」は、首をくるくる回し、周りをよく見まわせること、夜行性で夜目が利くことから世間に明るい、商売繁盛をもたらす縁起物として愛されてきました。

また、英語でも「Wise as owl」『フクロウの様に賢い』という慣用句が存在し知恵の象徴ともされているそうです。

「森の賢者」とも言われています。

「ハリーポッター」にも「ふくろうが出てきましたね。

念のためですが、「エクソシスト」の少女も首は回りますが縁起物ではありません。

日本でもふくろうは、「不苦労」・「不苦老」・「福来郎」として、苦労知らず、福を招くと言われています。ふくろう(梟)は古来縁起の良い鳥とされています。

ふくろうにはそのほか様々な当て字があります。

「福朗」・「福籠」.・「福老」・「富久郎」・「福路」・「拭く労」・「福楼」

ギリシャ神話の「アテナ(Athena)知恵の神、技術の神、戦いの神」の化身

ローマ神話の「ミネルバ(Minerva)」の従者として、知性、学問、工芸の象徴となっています。

中国では「悪魔払いの鳥」

メキシコでは「富の象徴」

オーストラリアでは女性の守り神として、原住民には守護神そのものとして。

北欧あたりでも森の神様ですね。

北海道に住む大型の「シマフクロウ」は、全長63-71cm。翼開張175-190cm。体重3.4-4.1キログラム。

アイヌ語では、「コタン・コロ・カムイ (kotan kor kamuy)」と呼ばれ、コタン(集落)を護るカムイ(神) と呼ばれています。

阿寒湖の温泉街の入り口には大きなふくろうの木彫りがあります。

したっけ。

刃物を縁起物として贈る風習は昔からの伝統だそうです。

しかし、「結婚などに切れるものを贈るのはタブーじゃないの」と思う方も多いと思います。

結婚のお祝いとして「切れる」や「割れる」を連想する贈り物はタブーとする考え方がありますが、これは間違いです。もしも、このタブーを守るのであれば、結婚式ではケーキカットが行えないことになります。

よく考えてみると、刃物はお祝いのときに良く使われているのです。

よく考えてみると、刃物はお祝いのときに良く使われているのです。

現代においても、道路などの開通式などでのテープカットでは「鋏」、結婚式でケーキカットは「ウェディングナイフ」、造船場での進水式の「斧」など、おめでたい縁起物として広く利用されているのです。

花嫁衣裳の打掛けには、「守り刀」である懐剣がご両親の代わりとして添えられます。また、古くから皇室では、悪や不運を断ち、幸運を呼ぶものとして、慶事に刀剣を贈る風習があると言います。ざっと例を挙げても、これだけ刃物は、「神聖なもの・縁起のよいもの」として扱われているのです。

「包丁」は、家の新築に際しては、「開運厄除」の新築祝いとして、また男女の厄年には神社やお寺に奉納した後に、「厄除け包丁」として一年の料理に使用いたします。

「包丁」は、家の新築に際しては、「開運厄除」の新築祝いとして、また男女の厄年には神社やお寺に奉納した後に、「厄除け包丁」として一年の料理に使用いたします。

また、結婚したばかりのお嫁さんにとっても、初めての料理に合わせて贈ることも気の利いた贈り物として喜ばれています。

「包丁」をはじめとする刃物類は「人生を切り開く」という意味や「食物分配」という意味で非常に重要な道具として、縁起のいいものとして認められています。

お祝いの席では、参加者の前で包丁さばきを示す儀式が行われてきました。これは料理人や家の主人の料理の腕と、包丁の力を尊ぶ観念に由来しており。

この「包丁式(式包丁)」は古来宴席に於いて、当主が来賓を前にして座敷に俎板を設え、料理して見せたことに由来します。古式に依ると、賓客の前に俎(まないた)を持ち出して主人みずから庖丁を取り、その庖丁ぶりを見せて客をもてなす事を包丁式と言います。鯛、鯉、真魚鰹などを直接手を触れずに、左手に持った俎箸(まなはし)と右手の包丁刀で清らかに包丁捌きをする作法です。

この「包丁式(式包丁)」は古来宴席に於いて、当主が来賓を前にして座敷に俎板を設え、料理して見せたことに由来します。古式に依ると、賓客の前に俎(まないた)を持ち出して主人みずから庖丁を取り、その庖丁ぶりを見せて客をもてなす事を包丁式と言います。鯛、鯉、真魚鰹などを直接手を触れずに、左手に持った俎箸(まなはし)と右手の包丁刀で清らかに包丁捌きをする作法です。

平安時代に生まれ、江戸時代から式包丁は料理人の表芸となり、そこからさまざまな流派が生まれていきました。

この習俗は今でも社寺などの行事として残っており、食物分配調理の儀式が神への感謝の気持ちとして現れ、家族へのありがたい命の分配を、神の前で示す行為であると考えられます。

日本だけではなく欧州でも「ゲリドンサービス」として定着していることは周知の通りです。

ゲリドン

フランス語の綴りは「gueridon」。「ワゴン」のこと。特にフランス料理において給仕が顧客の前で、料理の仕上げの演出を行ったり、切り分けなどを行ったりするために使われるワゴンのこと。

また、余談ですが「割れる」という意味で避けるべきとされる皿や陶器類は、割れることは幸せが増えるという解釈があります。元々結婚とは、今までの家族から別れて新しい家族を創り出すことですから、「切れる」や「割れる」という言葉に神経質になる必要は全くないのです。

したっけ。

げ‐た【下駄】

1 木をくりぬき、歯を作りつけにし、台部に三つの穴をあけて鼻緒をすげた履物。歯はふつう2本で、別の材を差し込むものもある。

2 活字印刷の校正刷りで、必要な活字がないときに活字を裏返して入れる伏せ字。下駄の歯のような形「〓」をしている。伏せ字。

大辞泉

今は「下駄」を知らない子供もいるかもしれません。昔は、夏は下駄を履いて歩いたものでした。

今は「下駄」を知らない子供もいるかもしれません。昔は、夏は下駄を履いて歩いたものでした。

子どものころ、学校の「靴箱」を「下駄箱」と呼んでいました。

「下駄」の置物が開運縁の起物だということを知っていましたか。

「下駄」は、古来より千客万来、安全の縁起物とされています。

「足が立つ」ということで、子供がすくすく育つ、幼子の成長を願う贈り物として親しまれてきました。

左右揃って、一足となるので、夫婦円満の象徴となります。

玄関に飾ってお客様の出入りがあり、商売繁盛の縁起物となります。良縁がやってくるとも言い伝えられています。

トイレに飾ると、丈夫に歩ける、ずっと自分の足でお手洗いに行けるという、健康祈願になります。

トイレに飾ると、丈夫に歩ける、ずっと自分の足でお手洗いに行けるという、健康祈願になります。

ミニ下駄は旅の道中を安全にすごせる交通安全。

また、「下駄を履くまで分からない」とは、勝ち負けは、終わってみるまで分からないということです。碁の勝負が終わり、碁会所から帰るときを意味していたそうです。

人生まだまだこれから、下駄を履くには早すぎます。下駄でも飾って、もう一ガンバリしましょうか。花をつける(鼻緒つける)かもしれませんから・・・。

人生まだまだこれから、下駄を履くには早すぎます。下駄でも飾って、もう一ガンバリしましょうか。花をつける(鼻緒つける)かもしれませんから・・・。

したっけ。

「カエル」は嫌いなのに「カエルの置物」を集めている人はいませんか。

「カエル」は嫌いなのに「カエルの置物」を集めている人はいませんか。

本物は気持ちが悪いけれど。置物やアクセサリーは可愛い。こんなに変わるものはありませんね。

昔、子供のころ「かえるが鳴くから帰~ろ」などと言ったことはありませんか。実は「カエル」と言う名前の由来はここにあったのです。

昔、子供のころ「かえるが鳴くから帰~ろ」などと言ったことはありませんか。実は「カエル」と言う名前の由来はここにあったのです。

「帰る」は「カエル」の名前の語源です。昔の子供の帰宅時間は夕方であり、これは「カエル」が大合唱を始める時間とちょうど重なります。「もう帰る」が省略されてかえるになっていったと考えられています。

「カエル」の習性として、必ず自分の産まれた池に戻ってくる事からそうよばれるようになったという説もあります。

「ゲロゲロ」って声が、「ケッロケロ」、「ケエロケエロ」、「カエルカエル」って聞こえるから・・・。

「カエル」は一度死んでもオオバコを使えば、「生き返る」から・・・。(信じる人はいないと思いますが・・・)

このカエルと言う呼び方は『枕草子』の時代にすでに完成されています。

同じ人を御供にて、殿上に人候はざりけるほど、たたずませ給ひけるに、火櫃にけぶりの立ちければ、「かれは何ぞと見よ。」と仰せられければ、見て帰り参りて、わたつ海のおきにこがるる物見ればあまの釣りしてかへるなりけりと奏しけるこそをかしけれ。蛙の飛び入りて焼くるなりけり。(第百七十五段)

それ以外の呼び名では「カワズ」があるがこれは「川津」が元になっている。

「カワズ<カハズ>(蛙)」の「ず」は「すむもの」を簡略化した表現で、川に棲むもの」のことという説もあります。

「カエル」は日常語として「カワズ」は歌語として、言い分けられてきたそうです。

『万葉集』には二十首ほどのかわずの歌が収録されており、それらは「河津、川津、川豆、河蝦」などと表記されていることからわかるように、その多くは「河鹿(かじか)」(カジカガエル)をさしています。

別には「ヒキ」などと呼ばれていた事もある。食べ物を気で引き寄せて食べるということです。

ちなみに「万葉集」には「カヘル」「カハヅ」の両方が使われていることが分かります。

「吾屋戸尓 黄變蝦手 毎見 妹乎懸管 不戀日者無」

「我がやどに もみつかへるて 見るごとに 妹をかけつつ 恋ひぬ日はなし」(田村大嬢 万葉集 巻八 一六二三)

我が家の庭に黄葉した楓を見るたびに、あなたを思って恋しく思わない日なんてありませんよ。ちなみに「蝦」は「えび」ではなく「かえる」のことです。「かへるて」は「かえで」のことです。

「川豆鳴 清川原乎 今日見而者 何時可 越来而 見乍偲食」

「かはつ鳴く 清き川原を 今日見ては 何時か越え来て 見つつ偲はむ」(作者不詳巻七一一〇六)

カジカ蛙の鳴く清らかな川原を今日眺めてしまっては、さて、今度はいつ山を越えて来てこの景色を眺めながら愛でましょうか。

かわず【蛙】

1 カエルの別名。《季 春》「古池や―飛びこむ水の音/芭蕉」2カジカガエルの別名。

大辞泉

「縁起物」となったわけは、「人をむかえる」「幸せをむかえる」「無事かえる」「金かえる」、「雨を呼ぶ(豊作)」、「「子宝に恵まれる(卵をたくさん産む)」など・・・。

そのほかにも、体の部分にちなんだ縁起があります。

② 「皮膚」:保護色のため「災難を避ける」

③ 「腹」:へそがないので「落雷予防」

④ 「後足」:強固な足で「飛躍前進」

⑤ 「前足」:しっかり構えた足は「威風堂々」

⑥ 「食べ物」:毒虫や害虫を食べる「無病息災」

⑦ 「冬眠」:断食や耐寒で「心身の修養鍛錬」

⑧ 「親子カエル」:常に親の「責任を負い」、子は親に「従順」

西洋でも、「かえる」は「子宝」、「繁栄」、「豊穣」などを象徴するとされているそうです。

したっけ。

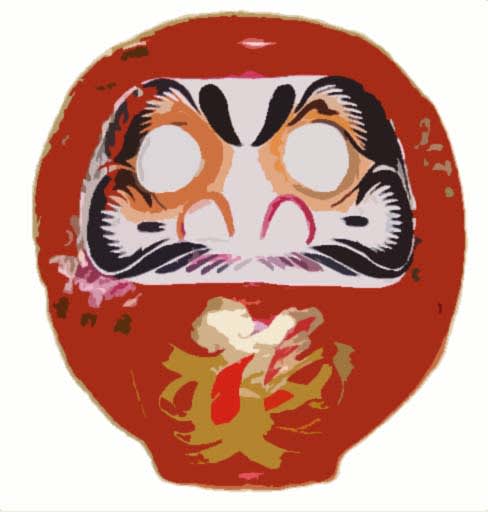

中国禅宗の始祖・菩提達磨は、その生まれを南インド香至国王第三子とも、西方ベルチアの人ともいわれ、今も謎につつまれた人物だそうです。

520年頃に中国に渡り、嵩山(すうざん)の少林寺での厳しい修行は有名で、九年もの歳月を壁に向かって座し、悟りを開いたという「面壁九年(めんぺきくねん)」の故事が伝えられています。

そのときに、あまりにも長い間身動きしなかったため、手足が腐って落ちたといわれています。

大乗安心の法を説き、人々に生きる喜びと力を与えた菩提達磨は、150歳あまりの長い生涯の終わりを日本で迎えたともいわれています。

あくまでも、伝説です。

昔、碓氷川のほとりに観音様を祀るお堂がありました。

ある年の大洪水のあと、村人たちが川の中から香気のある古木を引き上げて霊木として観音堂に納めておきますと、延宝八年(1680)一了居士(いちりょうこじ)という行者が霊夢によって訪れ、信心を凝らして一刀三礼、達磨大師の座像を彫り上げ観音堂にお祀りしました。

この噂は「達磨出現の霊地・少林山」として近隣に広まりました。その頃の領主・酒井雅楽頭忠挙公(さかいうたのかみただたか)は厩橋城(前橋城)の裏鬼門を護る寺として、水戸光圀公の帰依された中国僧・東皐心越(とうこうしんえつ)禅師を開山と仰ぎ、弟子の天湫(てんしゅう)和尚を水戸から請じて、元禄十年(1697)少林山達磨寺(曹洞宗寿昌派)を開創しました。

享保十一年(1726)水戸徳川家から三葉葵の紋と丸に水の徽章を賜い、永世の祈願所とされました。

このお寺の、九代目住職東嶽和尚が1782年(天明2年)から 1788年(天明8年)の「天明の飢饉(ききん)」に苦しむ農民の副業として達磨の木形を彫って紙張抜き達磨を近くの農民に作らせ同山七草の縁日に売り出されたのが、達磨の始まりです。

このお寺の、九代目住職東嶽和尚が1782年(天明2年)から 1788年(天明8年)の「天明の飢饉(ききん)」に苦しむ農民の副業として達磨の木形を彫って紙張抜き達磨を近くの農民に作らせ同山七草の縁日に売り出されたのが、達磨の始まりです。

日本各地に伝わる郷土玩「起き上がり小法師」と呼ばれる底に重りのついた達磨が作られました。

「転んでも、転んでも心配することはありません。その度に起き上がり、また、一から始めなさい。今度はきっとうまくいくでしょう」これが「達磨の心」です。

少林山達磨寺の福達磨は、「七転八起」の教えをもとにつくられ、菩提達磨の慈愛の心そのもとに縁起物として、多くの方々に大変親しまれています。

少林山達磨寺の福達磨は、「七転八起」の教えをもとにつくられ、菩提達磨の慈愛の心そのもとに縁起物として、多くの方々に大変親しまれています。

しかし、七回転んで八回起きることは出来ません。七回転んだら七回しか起きられません。

この達磨の特徴は、「まゆは鶴」、「ひげは亀」を表し、達磨の赤色は家庭が明るく円満でありますようにとの願いをこめ、縁起ものとしてたくさんの人々に親しまれています。

赤い達磨は、諸病厄を除け、家内安全・商売繁盛・交通安全を願い、白い達磨は、幸せを呼び、婚礼寄せ書用などとして、広くたくさんの人々に親しまれています。

片目を墨で塗り願掛けをするのは、江戸時代の養蚕農家(ようさんのうか)がそのようにしたところ良い繭が出来たというのを商人が真似て広がったそうです。

ちなみに、左目を黒く塗って祈願し、成就したら右目を入れるそうです。

また、「験(げん)を担ぐ」とよく言いますが、「験(げん)」とは、「縁起(えんぎ)」が「ぎえん」となり「げん」と転訛した言葉です。

それにしても、9回に転んだダルビッシュ。惜しかったね~。

したっけ。

古来より馬は縁起がよい動物といわれており、中でも馬の字を反転させた「左馬(ひだりうま)」は招福のシンボルとされています。

古来より馬は縁起がよい動物といわれており、中でも馬の字を反転させた「左馬(ひだりうま)」は招福のシンボルとされています。

その由来は、馬は右から乗るとつまずいて転んでしまうという習性をもっており(これが本当かどうかは疑わしい)、必ず左側から乗ることからきています。つまり「左馬は倒れない」として、人生を大禍なく過ごせるという意味が込められているのです。

左馬の文字の独特の書体の下の部分が巾着の形に似ていることから金運のお守りにも使われたそうです。

また、普通は人が馬をひいていくところを、逆に馬が人をひいてくる(=招き入れる)ということから千客万来の招福の駒であり商売繁盛に繋がるとされています。

さらに、ウマの逆はマウ(舞う)であり、古来舞ではめでたい席で催されることから、縁起の良いという説もあります。

さらに、ウマの逆はマウ(舞う)であり、古来舞ではめでたい席で催されることから、縁起の良いという説もあります。

「左馬」の姿が「右に出るものなし」、「左団扇(うちわ)」に通じる大吉兆の形として珍重されたのだそうです。

江戸時代、芸者の三味線の堂裏にも書かれていたのは 馬は倒れる時に必ず右倒れになり 絶対に左には倒れないことに因み、寝やすい方には寝ない、「芸は売っても 身は売らない」という心意気を表したとも云います。

江戸時代、芸者の三味線の堂裏にも書かれていたのは 馬は倒れる時に必ず右倒れになり 絶対に左には倒れないことに因み、寝やすい方には寝ない、「芸は売っても 身は売らない」という心意気を表したとも云います。

左馬は長い人生をつまずくことなく過ごすことができ、昔から福を招くめでたいもの、商売繁盛の守り駒となっています。天童独特の飾り駒や根付駒として人気を呼んでいます。

左馬は長い人生をつまずくことなく過ごすことができ、昔から福を招くめでたいもの、商売繁盛の守り駒となっています。天童独特の飾り駒や根付駒として人気を呼んでいます。

山形県天童市の将棋駒産業は旧天童藩士が江戸末期に内職として始めたことに由来するそうです。今では全国生産の九割を占めているそうです。

特に「競馬ファン」の間ではお守りとして人気があるそうです。

したっけ。

昔、ヨーロッパでは、ドアに「蹄鉄(ていてつ)」をかけて、ドアノッカーとしていました。

昔、ヨーロッパでは、ドアに「蹄鉄(ていてつ)」をかけて、ドアノッカーとしていました。

蹄鉄は、馬のひづめの下につけて、摩擦を防ぐ鉄で、競馬のレースではおなじみの道具です。

現代でも、蹄鉄のような形をしたドアノッカーをつける家は、少なくないそうです。

これは、「蹄鉄をつけると悪魔が近寄らない」との言い伝えによるものです。

伝説によると、959年カンタベリー大司祭になった「聖ダンスタン」は、蹄鉄工であった。ある時、修道士である彼を、女性が誘惑にきました。よく見ると、彼女の足にひづめがあったので。すかさず火箸で鼻をはさむと、女はすさまじい悲鳴とともに悪魔の正体を現しました。二度と誘惑をしないと約束させたとか。

マザーグースにこの伝説が出ています。

St. Dunstan, as the story goes,

Once pulled the devil by his nose,

With red hot tongs, which made him roar,

That could be heard ten miles or more.

聖ダンスタンは、語られているように、

あるとき悪魔の鼻を、真っ赤な火箸で

ひっぱって、悪魔はわめきたてたとさ

その声は10マイル以上ひびいたという

また、彼が悪魔から馬の蹄鉄を修理するよう頼まれた際、悪魔の足に蹄鉄を打ち付けました。悪魔は大変痛がり、外してほしいと頼みました。ダンスタンは扉に蹄鉄が留められている家には絶対入らないという約束を悪魔に取り付け、ようやく蹄鉄を取り外してやったという。その後、二度と蹄鉄のあるところにはあらわれなくなったとかで、「魔よけの蹄鉄」は、この伝説にちなむそうです。

カンタベリー【Canterbury】

英国イングランド南東部の宗教都市。ドーバーの北西方に位置し、英国国教会の総本山カンタベリー大聖堂が所在。

大辞泉

この伝説が、ヨーロッパに伝わってゆくうち、「蹄鉄が魔よけになる」と人々が信じるようになっていったのです。

それからかなり時代が下ると、 「魔女は馬を怖がる」という迷信も登場しました。

これにより、蹄鉄は魔よけとして、さらにヨーロッパに定着するようになりました。

最後に、蹄鉄は、U字型の開いた方を上にしてかけるのが、良いとされています。

そうでないと、「運が落ちる」そうですから気をつけてください。

したっけ。

中華料理店へ行くと「福」の字を逆さにして壁に貼ってあるのを見かけたことはありませんか。これを「倒福(dào fú)」というそうです。

「福」などの縁起の良い文字を逆さにしてあるのは、「福」を呼び込む為の意味があります。

「福」などの縁起の良い文字を逆さにしてあるのは、「福」を呼び込む為の意味があります。

この意味は「福」を逆さにすることで「福が天から落ちてくる、降ってくる」というように見えませんか。そのため、福が天から降ってくるという縁起担ぎなのです。

また、逆さにする事を中国語で「倒( dào)」と発音するそうです。同じ発音の「到( dào )」と掛け合わせて、「福倒了(fudaole)」で「福が逆さ」ということを、「福到了(fudaole)」の「福が来た」という意味に捉え、縁起の良い物としているのだそうです。

いわば、中国版の駄洒落です。

宋代に記された『夢梁録』に“洒掃間閭、去塵穢、浄庭戸、換門神、掛鍾馗、釘桃符、貼春牌、祭祀祖宗”

との記載があり、“春牌”が赤紙に“福”の字を記した倒福であり、現在確認できる最も古い倒福の記録である。

ウィキペディア

また、「倒福」の由来にいくつか説がありますが、みな登場人物が違うだけで同じようなものなので、ひとつだけ紹介します。

■恭王府説:

清の時代、恭王府(皇族などの邸宅)の召使いが、傭人頭(地主や官僚などの家の執事)から春節の前夜、邸宅の門と倉庫に福の字を書いた大きな紙を貼るように命じられました。

しかし、召使の一人は字が読めなかったために、この福の字を書いた紙を逆さまに貼ってしまったのです。

これを見た恭夫人は大いに怒って、その召使いを罰しようとしました。ところが傭人頭は非常に聡明で機転が利く人間だったので、怒る夫人に対してとっさにこう返答しました。

「今や人々は口々に、この門を見ては言っております。見ろ、恭王府の門に大きな福が来ている(福到了)と・・・」

これを聞いた恭夫人は大変気をよくして、罰するどころか傭人頭と召使いに褒美を与えたそうです。

以来、人々はこれを真似て「福」の字を逆さに貼るようになったそうです。

日本にも「一二月一二日」の字を書いた紙を逆さにして玄関を入ったところに貼っておくという風習があるそうです。この風習は京都の旧家などで残っているそうです。

日本にも「一二月一二日」の字を書いた紙を逆さにして玄関を入ったところに貼っておくという風習があるそうです。この風習は京都の旧家などで残っているそうです。

これを、「逆さ札」と言いまして、泥棒除けのお札だそうです。

12月12日は、大泥棒の石川五右衛門が鴨川三条河原で釜茹にされて処刑された日といわれ、このお札を玄関の戸口の上に逆さまに張ると、泥棒除けになるといわれ。ています

札を逆さまに張るのは、天井から入ろうとする泥棒に見やすいようにといわれています。

12月12日12時に、12歳になる子どもに「12月12日」と紙札に書かすと効果があるとか、12月12日生まれの女性に書いてもらうと効果があるといわれています。

したっけ。

皆様にお詫びして報告することが起きてしまいました。

実は私、恥ずかしながら先月、子どもが出来ました。風邪で調子が悪いというのは嘘でした。申し訳ありません。

ご想像ととおり、他所に出来た子どもです。現在も、家内ともめており、いろいろと面倒なことが発生して、ブログどころではありません。

今まで応援してくださいました皆様方には、深く感謝するとともに、心からお詫び申し上げます。

こんなバカなオヤジのことは忘れてください。

最後に、皆様のご幸福とご健康を祈念いたしまして、お別れの言葉といたします。

本当に長い間、ありがとうございました。

したっけ。

エイプリルフールの起源

エイプリルフールの風習は、大正時代に西洋から日本に伝来して「四月バカ」として広まりました。

エイプリルフールの風習は、大正時代に西洋から日本に伝来して「四月バカ」として広まりました。

エイプリルフールの由来は諸説あり、正確な由来は未詳ですが、諸説の一部をご紹介します。

有力とされている由来は、グレゴリオ暦導入説です。

その昔、フランスでは、3月25日を新年とし、4月1日まで祭りを開催していました。しかし、1564年にフランス国王シャルル9世によってグレゴリオ暦が採用され、1月1日が新年となりました。これに反発した人々が4月1日を「嘘の新年」として馬鹿騒ぎをするようになったのが、エイプリルフールの起源と言われています。

この他、インドでは、春分から3月末日まで修行を行うが、終わるとすぐに迷いが生じる事から、4月1日を「揶揄節(やゆせつ)」と呼んでからかったという説や、古代の神話、聖書の話に基づくものといった説もあります。

したっけ。