1 5 6 7 8 10 11 12 14 15 18 22 27 36 50

■ この数字の並びは寅さんシリーズ全50作(*1)のうち、既に観て、ブログに記事を書いた作品リスト、15作品。第50作「男はつらいよ お帰り寅さん」はシネコンで観た(過去ログ)。第1作から順番に観ていきたいが、レンタル中の作品もあり、叶わない。

昨日(9日)、第18作目の「男はつらいよ 寅次郎純情詩集」を観た。マドンナは京マチ子が演ずる柴又の由緒ある家柄のお嬢さまだった柳生 綾。寅さんの「出張」先は信州の鎌倉とも呼ばれる別所温泉。

*****

さくらと博の息子・満男は早くも小学生。満男の担任が産休で、代わりの若い雅子先生(檀ふみ)と先生の母親・綾(京マチ子)がこの作品に出てくる。マドンナは雅子先生ではなく、母親の綾。寅さんよりマドンナが年上という設定はたぶんこの作品だけ(実際に京マチ子は渥美 清より年上)。

家庭訪問でとらやにやってきた雅子先生に一目惚れした寅さん(こんなときタイミング良く(悪く?)とらやに帰ってくるのが寅さん)、雅子先生相手に勝手におしゃべりをして、さくらも博も先生と話ができず、家庭訪問が台無しに。これには珍しく博が激怒。確か「ぼくにも言わせてくれよ、たまには!」と言うセリフがあったと思う。で、博に同調したおいちゃんはじめ家族と大喧嘩して、寅さん旅に出るといういつものパターン。

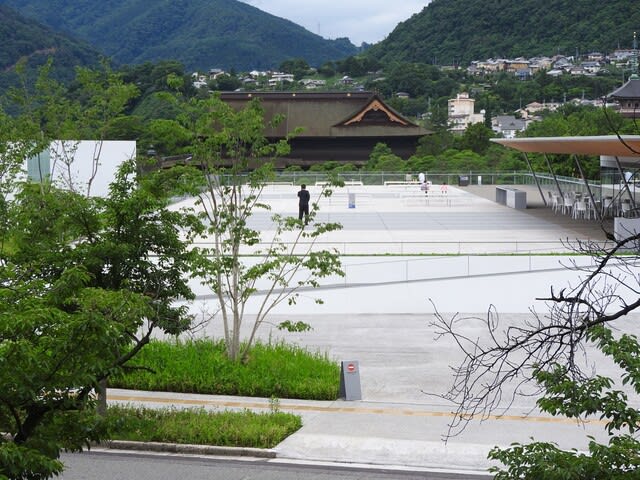

今回は先に書いたように別所温泉。で、寅さんが別所線の電車に揺られるシーンが出てくる。別所温泉で旅芸人一座と偶然再会した寅さんは彼らを宿に招いて大宴会。寅さん多額の請求を支払えず、地元の警察に留置される(無銭飲食だと旅館から警察に通報されたんだろう)。警察から連絡を受けたさくらが寅さんを迎えに別所へ。さくらも別所線の電車で別所温泉に行く。この時の電車は「丸窓電車」。座席に座ったさくらの背後の窓が円かった。

さくらと柴又の帰って来た寅さん、雅子先生ととらやで再会。この時一緒に来た母親の綾と会う。綾は既に夫を亡くしている。で、さあ大変。足しげく綾の屋敷に通う寅さん。綾は病気がちで、余命幾ばくもないのだが寅さんはこのことを知らない。綾は寅さんに元気をもらい、娘の雅子も喜ぶが・・・。マドンナが亡くなってしまうというのはこの作品だけ。

「寅さん 人間はなぜ死ぬんでしょうね」綾にこの根源的ともいえる問いかけをされた寅さん。「定員論」で応じた寅さん。

人はなぜ生き、なぜ死ぬのか・・・。 これは山田監督の作品を観る者への問いかけでもあるだろう。

過去ログ1

過去ログ2

*1 49作目「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 特別篇」50作目「男はつらいよ お帰り 寅さん」を数えないで全48作品とするケースもある。

①

①

①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤ ⑥

⑥ ⑦

⑦ ⑧

⑧ ⑨

⑨ ⑩

⑩ ⑪

⑪ ⑫

⑫