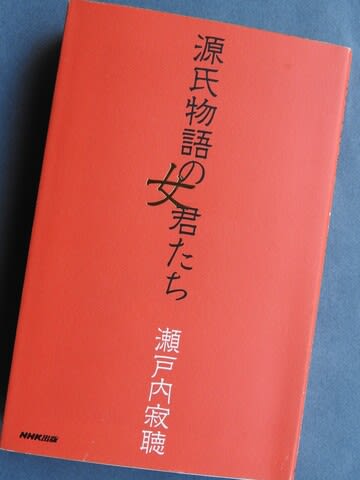

「夕顔 人の思いが人を殺める」

■ 源氏物語を読み始めて、そうか、この長編は連作短編集だと思って読めばいいのか、と思う。

昨日(20日)の午後、「夕顔」を読んだ。源氏物語には多くの女性が登場するが、夕顔という名前は以前から知っていた。

光君(ひかるくんと読んではいけない、そこまで物語を現代化してはいない)が夕顔と出会ったのは病気の乳母を見舞うために出かけたとき。乳母の家の隣に白い花の咲く家があった。

**「白く咲いておりますのは夕顔と申します。花の名前はいっぱしの人間のようでございますが、こうしてみすぼらしい垣根に咲く花でございます」**(92頁) 光君の問いにお供をしていた随身がひざまずいて、このように答えると、光君は**「かわいそうな運命の花なんだね。一房折ってきてくれないか」**(92頁)と言う。光君のこの感想がその家の主の女性(夕顔)の運命を予見的に示している。夕顔は頭中将との間に娘(玉鬘)がいたけれど、正妻から身を隠していたのだった。

光君は夕顔に心惹かれ・・・。

**白浪の寄するなぎさに世を過ぐす海士の子なれば宿もさだめず** 光君と夕顔はお互い素性を明かさないまま逢瀬を重ねていく。

もっとこの人を知りたい。もっと気兼ねなくいっしょにいたいと思った光君(恋すればみんなそう思う)は夕顔を某の院に誘う。日が暮れてしばらく経った頃のこと。美しい女のもののけが現れ、夕顔は息絶えてしまう。

読者はこの儚い恋に惹かれて、夕顔という名前を覚えているのかな・・・。

1桐壺 2帚木 3空蝉 4夕顔 5若紫 6末摘花 7紅葉賀 8花宴 9葵 10賢木

11花散里 12須磨 13明石 14澪標 15蓬生 16関屋 17絵合 18松風 19薄雲 20朝顔

21少女 22玉鬘 23初音 24胡蝶 25蛍 26常夏 27篝火 28野分 29行幸 30藤袴

31真木柱 32梅枝 33藤裏葉 34若菜上 35若菜下 36柏木 37横笛 38鈴虫 39夕霧 40御法

41幻 42匂宮 43紅梅 44竹河 45橋姫 46椎本 47総角 48早蕨 49宿木 50東屋

51浮舟 52蜻蛉 53手習 54夢浮橋

420

420

①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤ 420

420

360

360