(春光寺)

春光寺

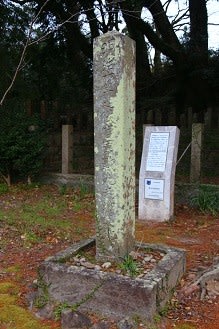

春光寺は、八代城主松井家の菩提寺で、裏山には松井家歴代の古廟がある。

辺見十郎太率いる薩軍がここに本陣を置いた。明治十年(1877)四月、特に激しい戦闘となった。寺の神道碑、御次の間の板襖、達磨象に弾痕が残っているらしいが、確認することはできなかった。寺域は初め薩軍の陣地となり、大砲二門を据えて発砲を続けたが、官軍の猛攻で両軍とも多くの戦死者を出した。

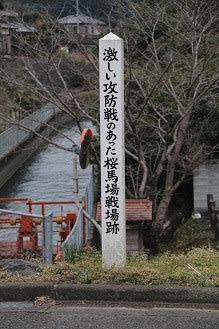

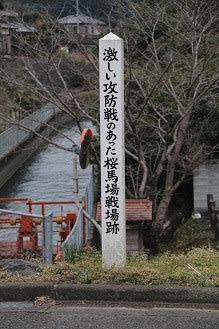

(桜馬場戦場跡)

激しい攻防戦のあった桜馬場戦場跡

春光寺の門前の道を真っ直ぐ川に向かって進むと、左手に桜馬場戦場跡碑がある。

薩軍の熊本城包囲を解くために衝背軍が八代に上陸し、出町の光徳寺や塩屋町の古麓一帯に陣を構え、激しい攻防戦が展開された。薩軍は宗覚寺に本陣を置いた。銃砲撃戦となったのは、植柳、高田、萩原、坂本村小川、宮地、猫谷と広がったが、この桜馬場でも薩軍兵力二千余人と官軍との激しい攻防戦があった。

(八代神社)

八代神社

八代神社の大楠の幹には多くの銃弾が撃ち込まれているという。境内の樹木が台風で斃れたので製材に出したところ、銃弾が入っており鋸の歯がつぶれたという。

大楠

(宗覚寺)

宗覚寺

薩軍が本陣を置いた宗覚寺である。山門には撤退する薩軍が斬りつけたという刀痕が残されている。

山門の刀痕

(萩原堤)

熊本城を目指して進軍する衝背軍に対して、薩軍は辺見十郎太をもって当たらせた。辺見十郎太は兵力の不足を補うために、淵部群平(高照)らと一時薩摩に戻り新たに兵員徴募をしていた。その新戦力千五百が、今度は背後から衝背軍を突いた。辺見らは疾風の如く衝背軍に迫り、戦線が北に伸び切って手薄になっている八代の官軍と接触した。

球磨川・萩原堤

初めは薩摩軍優勢であったが、やがて援軍が投入され形勢は逆転する。

この戦で民権運動家の宮崎八郎が落命している。宮崎八郎は、桐野利秋から衝背軍の背後から攻撃しろという命を辺見十郎太に伝えるため、熊本協同隊を率いて南下しそのまま合流したのである。宮崎八郎は、西郷隆盛の政論に賛同していたわけではなく、ただ薩軍の力で政府の転覆を実現し、しかる後新政府を倒して自分の理想を実現しようとしていたという。無念の死であった。

宮崎八郎戦没ノ碑

揮毫は司馬遼太郎先生による。無念の死を遂げた宮崎八郎であったが、稀代の文章家である司馬先生によって生き生きと描かれ、読者の脳裏に鮮明に蘇った。最高の鎮魂であろう。

(大手町)

大手町には、西南戦争に殉職した警視局員の墓地が明治十一年(1878)八月に造られた。平成十一年(1999)、区画整理事業に伴う発掘調査が実施され、石垣や暗渠、墓列が発見された。現在、官軍墓地は若宮に合葬されている。

横手官軍墓地跡

明治十年西南戦争警視局員墓地参道跡

(光徳寺)

光徳寺

八代の光徳寺には、衝背軍の本営が置かれた。

官軍(衝背軍)本陣跡

(若宮官軍墓地)

若宮官軍墓地

平成十年(1998)の塩屋若宮官軍墓地発掘調査(四百二体)および平成十一年(1999)の横手官軍墓地発掘調査(百六十六体)において遺骨が出土したため、この碑に合祀した。

墓地の前には中塩屋町老人会の皆様により、西南戦争の錦絵が展示されている。なかなか嬉しい趣向である。

(慈恩寺)

慈恩寺

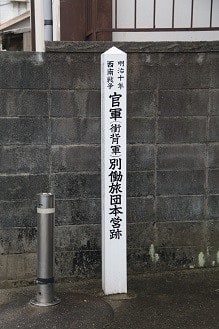

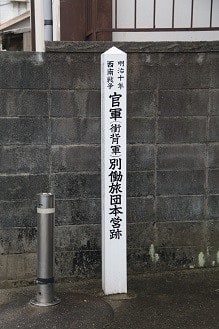

官軍(衝背軍)別働旅団本営跡

明治十年(1877)三月、征討軍と薩軍が田原坂で悪戦苦闘を繰り返していた最中、官軍では別働三旅団を編成し、衝背軍として南方から攻撃することとした。三月十九日、別働第二旅団(のちの別働第一旅団)は須口(現・二見洲口町)と八代から上陸し、光徳寺を本営とした。同二十五日、山田顕義少将率いる別働第三旅団(のちの第二旅団)が八代に到着。山田少将らは、塩屋町慈恩寺に本営を置いた。このあと衝背軍は、鏡、松橋、宇土へ進撃して熊本城に入ったが、この間に坂本、宮地、宮原、小川などで一進一退の激戦があり、四月十七日、八代来襲の薩軍は壊滅した。

春光寺

春光寺は、八代城主松井家の菩提寺で、裏山には松井家歴代の古廟がある。

辺見十郎太率いる薩軍がここに本陣を置いた。明治十年(1877)四月、特に激しい戦闘となった。寺の神道碑、御次の間の板襖、達磨象に弾痕が残っているらしいが、確認することはできなかった。寺域は初め薩軍の陣地となり、大砲二門を据えて発砲を続けたが、官軍の猛攻で両軍とも多くの戦死者を出した。

(桜馬場戦場跡)

激しい攻防戦のあった桜馬場戦場跡

春光寺の門前の道を真っ直ぐ川に向かって進むと、左手に桜馬場戦場跡碑がある。

薩軍の熊本城包囲を解くために衝背軍が八代に上陸し、出町の光徳寺や塩屋町の古麓一帯に陣を構え、激しい攻防戦が展開された。薩軍は宗覚寺に本陣を置いた。銃砲撃戦となったのは、植柳、高田、萩原、坂本村小川、宮地、猫谷と広がったが、この桜馬場でも薩軍兵力二千余人と官軍との激しい攻防戦があった。

(八代神社)

八代神社

八代神社の大楠の幹には多くの銃弾が撃ち込まれているという。境内の樹木が台風で斃れたので製材に出したところ、銃弾が入っており鋸の歯がつぶれたという。

大楠

(宗覚寺)

宗覚寺

薩軍が本陣を置いた宗覚寺である。山門には撤退する薩軍が斬りつけたという刀痕が残されている。

山門の刀痕

(萩原堤)

熊本城を目指して進軍する衝背軍に対して、薩軍は辺見十郎太をもって当たらせた。辺見十郎太は兵力の不足を補うために、淵部群平(高照)らと一時薩摩に戻り新たに兵員徴募をしていた。その新戦力千五百が、今度は背後から衝背軍を突いた。辺見らは疾風の如く衝背軍に迫り、戦線が北に伸び切って手薄になっている八代の官軍と接触した。

球磨川・萩原堤

初めは薩摩軍優勢であったが、やがて援軍が投入され形勢は逆転する。

この戦で民権運動家の宮崎八郎が落命している。宮崎八郎は、桐野利秋から衝背軍の背後から攻撃しろという命を辺見十郎太に伝えるため、熊本協同隊を率いて南下しそのまま合流したのである。宮崎八郎は、西郷隆盛の政論に賛同していたわけではなく、ただ薩軍の力で政府の転覆を実現し、しかる後新政府を倒して自分の理想を実現しようとしていたという。無念の死であった。

宮崎八郎戦没ノ碑

揮毫は司馬遼太郎先生による。無念の死を遂げた宮崎八郎であったが、稀代の文章家である司馬先生によって生き生きと描かれ、読者の脳裏に鮮明に蘇った。最高の鎮魂であろう。

(大手町)

大手町には、西南戦争に殉職した警視局員の墓地が明治十一年(1878)八月に造られた。平成十一年(1999)、区画整理事業に伴う発掘調査が実施され、石垣や暗渠、墓列が発見された。現在、官軍墓地は若宮に合葬されている。

横手官軍墓地跡

明治十年西南戦争警視局員墓地参道跡

(光徳寺)

光徳寺

八代の光徳寺には、衝背軍の本営が置かれた。

官軍(衝背軍)本陣跡

(若宮官軍墓地)

若宮官軍墓地

平成十年(1998)の塩屋若宮官軍墓地発掘調査(四百二体)および平成十一年(1999)の横手官軍墓地発掘調査(百六十六体)において遺骨が出土したため、この碑に合祀した。

墓地の前には中塩屋町老人会の皆様により、西南戦争の錦絵が展示されている。なかなか嬉しい趣向である。

(慈恩寺)

慈恩寺

官軍(衝背軍)別働旅団本営跡

明治十年(1877)三月、征討軍と薩軍が田原坂で悪戦苦闘を繰り返していた最中、官軍では別働三旅団を編成し、衝背軍として南方から攻撃することとした。三月十九日、別働第二旅団(のちの別働第一旅団)は須口(現・二見洲口町)と八代から上陸し、光徳寺を本営とした。同二十五日、山田顕義少将率いる別働第三旅団(のちの第二旅団)が八代に到着。山田少将らは、塩屋町慈恩寺に本営を置いた。このあと衝背軍は、鏡、松橋、宇土へ進撃して熊本城に入ったが、この間に坂本、宮地、宮原、小川などで一進一退の激戦があり、四月十七日、八代来襲の薩軍は壊滅した。