(眺世庵)

眺世庵

法光寺の脇を進むと突き当りに眺世庵がある。眺世庵は、五人の先哲の一人、増永三左衛門の別荘である。

増永三左衛門は、享和二年(1803)二月八日、御船の豪商雑穀屋増永茂三郎の二男に生まれた。この地は、増永三左衛門が全盛期に風雅を尽くした名園で、「縣・滝・丘・林・花木」の五神祀を祀ったといわれている。時の熊本藩主もしばしば立ち寄り絶賛したと伝えられる。三左衛門は、分家して角雑穀屋を興し、農産物、海産物、鋳造等の商いで財を成した。藩からの命を受け層成砲を完成し、国防強化に多大な貢献を成した。

(御船クリニック)

史跡訪問の楽しみは、歴史上の人物との対話である。百二十余年もの時間的差異と、その間の景色の変化は如何ともし難いが、会うことはできなくても歴史上の人物と少なくとも空間を共有することができる。その地に立つことによって、百二十余年前に起きたドラマに想いを馳せるのである。それには「生誕の地」よりも「戦没の地」に限る。これまで訪れた史跡でも、篠原国幹や佐川官兵衛の戦没の地は、取り分け感銘深かった。

永山弥一郎戦没の地は、御船町御船の御船クリニックという病院の駐車場に木柱と説明が在る。これを探し当てるために、私は恐竜のほかさしたる観光資源もないこの街に三度も足を運んだ。恐らく近所の方でも永山盛弘弥一郎が、どういう人物か知る人は少ないであろう。

永山は、この地で老婆から家を買い取り、建物に火を放ち紅蓮の中で果てたのである。

永山盛弘戦没の地

(若宮神社)

若宮神社

若宮渕

御船は西南戦争の激戦地で知られる。御船の町を流れる御船川の、若宮神社の前辺りは若宮渕と呼ばれるが、逃げ惑う薩兵を「カモを撃つように」山上から一斉に射撃。川は薩軍兵士の流した血で赤く染まったという。

(東禅寺)

若宮神社から東へ五百メートルほど行くと東禅寺がある。

東禅寺

熊本隊士之墓

東禅寺の本堂脇に熊本隊士三名の墓がある。正垣鍬五郎、磯野忠躬、下田文次郎の三名のものである。

(北木倉)

松崎慊堂顕彰碑

松崎慊堂は明和七年(1770)九月、北木倉の百姓の家に生まれた。十五歳のとき、単身江戸に出て苦学の末昌平学舎に学び、三十二歳で遠州掛川藩主太田摂津守候に招かれ、天保十三年(1842)、七十二歳のとき将軍家慶に謁し講義した。横井小楠がその学識を嘆賞したことで知られた。門人に安井息軒や渡辺崋山、芳野金陵がいる。当時、肥後の細川家からも招きがあったが、「掛川藩に仕えた報恩に対し」固辞した。弘化元年(1844)四月、江戸羽沢村で病没。七十四歳。

事前に御船町商工観光課から情報を得ていたため、迷わず慊堂の住居跡にたどり着いたが、昨年の震災の影響で顕彰碑は仰向けに斃れた状態であった。

(宗心原)

楠田柳太郎の墓入口

楠田柳太郎墓

宗心原のバス停付近の交差点から、少し坂道を上ったところに剣豪楠田柳太郎の墓がある。これも事前に商工観光課より情報を得ていた通り、山岡鉄舟筆の墓石は倒壊したままであった。

楠田柳太郎は、剣術、砲術、柔術を極め、名実ともに藩内随一の腕前を有した。

(茶屋本)

鼎春園

楠田柳太郎の墓から県道221号線を東に進むと宮部鼎蔵、春蔵兄弟を生んだ上野の集落に行き着く。はずであった。ところが、これも震災の影響であろう。途中通行止めとなっていた。半泣きになりながら市街地まで戻り、東禅寺の前をさらに東に進んで「マミコゥロード」と呼ばれる広域農道に入って北上すると、再び県道221号に合流することができる。

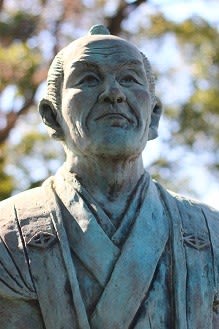

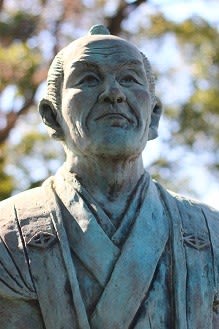

宮部鼎蔵像

鼎春園は、肥後勤王党の総帥宮部鼎蔵と春蔵兄弟の偉業を顕彰するために開かれた公園である。中央に巨大な顕彰碑が聳え、その両側に宮部鼎蔵と春蔵の歌碑が建てられていたらしいが、両方とも倒壊していた。顕彰碑が倒れていなかったことだけが救いであった。

顕彰碑の前には、宮部鼎蔵像が置かれている。

(宮部鼎蔵生家)

贈正四位宮部鼎蔵君邸跡

県道221号線沿いに宮部鼎蔵生家跡がある。

宮部鼎蔵は、文政三年(1820)、医者の長男に生まれた。カシの樹の下の江戸は出生の際の産湯にも使ったものという。

代々医家であったが、おじの宮部丈左衛門の家を継いで山鹿流の軍学を修め、二十歳のとき熊本藩の軍学師範となった。長州の吉田松陰とは仲の良い友人であり、東北諸藩を遊歴して諸国の志士と交わり、尊王攘夷の信念を深くした。文久元年(1861)、清河八郎らの来熊を転機に孝忠の遺訓を家に残し、熊本から京都に尊王攘夷の運動に活躍した。しかし、文久三年(1863)八月の政変に遭い、七卿とともに長州に落ちた。やがて京都に潜伏するも、翌元治元年(1864)六月五日、三条小橋池田屋で同志と会合中、新選組に踏み込まれて奮戦の末、自刃した。四十五歳。弟春蔵も元治元年(1864)七月、真木和泉とともに幕府軍と戦い、天王山で自刃した。

(南田代)

宮部鼎蔵一族の墓

宮部鼎蔵の生家跡から北進して南田代の集落に入った辺りに宮部一族の墓地がある。ここにはおじの丈左衛門、父春吾、母ヤソのほか、祖母や伯父、伯母、春吾の子供の墓が並んでいる。

(八勢)

八勢目鑑橋

日向往還の石畳

江戸時代、熊本と延岡を結ぶ日向街道(日向往還)は、ここを経て矢部に通じていた。増水すると通行できなくなり、不便で危険であったため安政二年(1855)、御船の材木商林田能寛が私財を投じて架橋した。八勢眼鏡橋は長さ六十二メートルに及び、県下の石橋でも最も長いものである。やはり地震の被害で一部石積が崩れていて、通行はできなかった。

眼鏡橋の先は往時そのままの石畳が保存されている。