それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたしす。後藤和弘(藤山杜人)

恵方の方角は年によって変わります。今年は「西南西」で西から少し南に傾いた方向です。恵方とは、その年の福徳を司る歳徳神がいる方角です。その方角に向かって願い事をしながら太巻き寿司を食べると一年の福を呼び寄せられるのです。

15年以上まえにコンビニと海苔業界が組んで、「恵方巻き」を売り出して関西から全国に広がったとのことです。この節分の日に恵方巻きを丸かぶりして恵方の方角を見て黙って食べるのだそうです。

食べている間に家族の健康や幸福を祈るのです。あるいは今年こそ結婚できますように祈る人がいるかも知れません。安産を祈る人もいます。

祈るという行為は美しいものです。そして恵方という方角が重要な様子なので陰陽道に関係があると思いました。いろいろ調べました。

1番目の写真は恵方巻です。写真の出典は、http://www.ueman.co.jp/masususiblog/2011/01/post-63.htmlです。

恵方巻きは寿司店、食料品店、スーパー、コンビニで売り出します。かなり高額です。高級な具材を使っているのです。

恵方の方角のはるかかなたに歳徳神という陰陽道の姫神様がいて、人々の願いをかなえてくれるのです。その神さまの絵を下に示します。

2番目の写真は歳徳神という陰陽道の姫神様です。絵の出典は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B3%E5%BE%B3%E7%A5%9E です。

「恵方巻き」という名前はコンビニ業界の商品名ですが、巻き寿司を節分の日にかぶりつき、歳徳神へ祈るという風習は大阪地方で江戸時代から連綿として行われてきたそうです。

以前、道教の庚申塔信仰の紹介をしましたが、恵方巻きも道教に関係が深い陰陽道の信仰形態です。

道教は日本へ浸みこんでいるのです。知らず知らずのうちに日本へ入って来た宗教なのです。

仏教もそうですが、いろいろな宗教が日本へ入ってきているのです。キリスト教の影響も深いのです。

日本人の70%は無宗教ですと自称します。しかし私はそれを信じません。本当に無宗教なら、恵方巻きがそんな多数に売れるはずがありません。

毎年節分には家内が孫たちにために10本も恵方巻きを作っていました。皆巣立ってしまいましたので、今年は買ってみようと思います。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

=========参考資料=ーーーー=============

近年、関西を中心として立春の前日の節分の日に恵方を向いて「太巻きの丸かぶり」が行われる事がある。これを恵方巻きの風習として2000年頃から日本各地で宣伝やキャンペーンを開始するにあたり、日常的な16方位による簡便な説明をしており、甲とすべき所を「東北東」、丙とすべき所を「南南東」と言い換える例が多くなっている。甲・丙などといった方角表記になじみがなくなってきたためともされるが、これでは方角が正しくない。たとえば甲は東から北よりに15°だが、これは東北東(同じく22.5°)より7.5°右である。なお32方位で表した東微北(同じく11.25°)よりは3.75°左である。しかし、巻き寿司にこだわらない人がいるように、正確な恵方にこだわらない人や正しい方角を知らない人もいる。

花々の写真を見ているとこれらの花は縄文時代から山野に咲いていたのか調べてみようと思いました。縄文時代は無理ですが文字の使われ始めた奈良、平安時代からの日本に咲いていた花の一覧表がありました。

花々の写真を見ているとこれらの花は縄文時代から山野に咲いていたのか調べてみようと思いました。縄文時代は無理ですが文字の使われ始めた奈良、平安時代からの日本に咲いていた花の一覧表がありました。

1961年に私どもはオハイオ州のコロンバス市で結婚しました。その時、親身になってお世話をしてくれた大学の先生たち、そしてアメリカの友たち、みんな消えてしまいました。

茫々60年です。その思い出は一朝邯鄲の夢の一場面だったのです。しかし間もなくあの世で会えるのです。

われわれ人間の本当の家は天国なのです。わたしも其処へ帰る日がまもなくやって来ます。お世話になったアメリカ人たちへ感謝するために60年前の写真を掲載します。

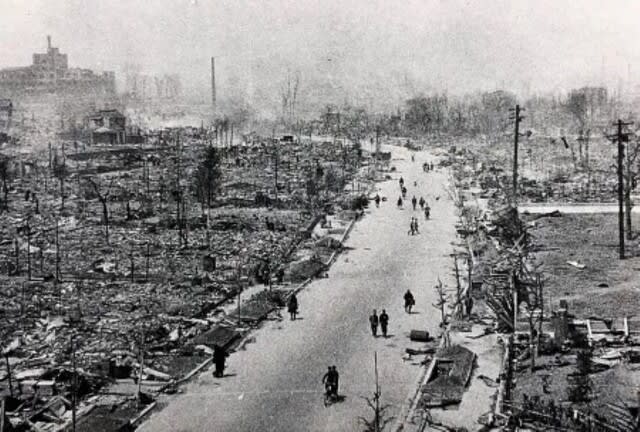

1番目の写真はオハイオ州立大学の学生会館のオハイオ・ユニオンの礼拝室での結婚式に出席してくれた先生方と同級生の友人たちです。

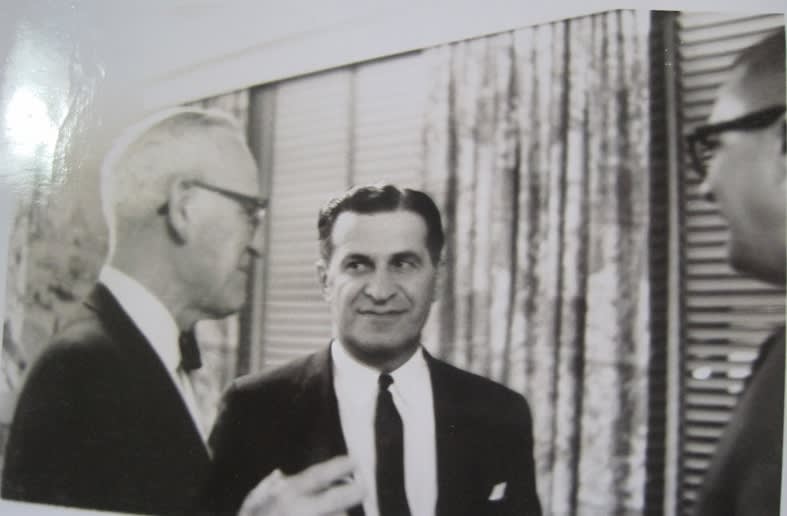

2番目の写真は結婚式に続いてダウンタウンにあるディッシュラー・ヒルトン・ホテルで開いたレセプション風景です。右端が私の恩師のセント・ピエール教授でその左が物理を教えてくれたラドルフ・スパイサー教授です。セント・ピエール教授夫妻がホスト役をしてくれました。

3番目の写真はマックリーン牧師とフォンタナ教授です。

左端は結婚式を司式してくれたマックリーン牧師で、中央が金属工学科の主任のフォンタナ教授です。右端は一生お付き合いをした故ジョージ・オートンさんです。以下、詳細は省略しますが関連の写真を示します。

1960年から1962年までのPh.Dコースでは戦場のような激しい勉強が続きました。

セント・ピエール教授、フォンタナ教授、ラドルフ・スパイサー教授、ゴードン・パウエル教授、スプレットネク教授の講義は厳しくて、それについて行くためには同級生からノートを見せてもらったり毎週行われる試験の予想問題を丁寧に教えてもらったのです。

激しく攻めるのが5人の教授で、隊列を組んで防戦するのが14、5人の同級生です。同級生は戦友ののような感じでした。

その中でジム・バテル夫妻ととジョージ・オートン夫妻とは生涯の友人としてお付き合いをしました。ジムはまだ健在で、アラスカ州に釣りを楽しみながら悠々自適です。ジョージは数年前に亡くなりましいた。

恩師のセント・ピエール教授には生涯お世話になり、私が54歳の時、オハイオ州立大学の客員教授として2年間招んでくれました。その折りにゴードン・パウエル教授夫妻には家に招んでくれましたが他の先生方は皆他の大学に行ってしまっていました。同級生とも一別以来会っていません。皆ちりじりになってしまいました。

ジェリー・ワースだけがアメリカの鉄鋼会社から出張で日本に来たとき家に招んで一緒に高尾山へ登りました。

人生は夢のようにはかないものです。最近、高齢のせいかよくそんな感じがします。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)