今日は日曜日です。日曜日には宗教に関する雑談を少し書くことにしています。

私はカトリック教会の信徒です。その信徒の立場から日本の仏教を見るとどのように感じられるかを簡単に書いてみようと思います。

ご承知のように、キリスト教は2000年前に中近東の現在のイスラエルのベツレヘムで大工の息子として生まれたイエスが伝えた教えです。

イエスはユダヤ人でしたから当然ユダヤ教徒でした。その彼が戒律だけを大切にするユダヤ教の律法主義を打破して、神の愛を強調した考えを提唱しました。

神は全ての人間を愛しているのです。職業の貴賎や国籍に関係なく神を大切の思い、愛している人々を平等に一人残らず愛してくれると教えたのです。下賎な職業の人々も神を愛すれば救われるのです。世界中の人々が救われるのです。

これは、民族宗教のユダヤ教にとっては革命的な教えでした。

当時のエルサレムはローマ皇帝の占領地でした。ローマから派遣されたピラト提督が治めていました。

そんな政治的なこととは関係なくイエスの教えは世界中の人々が救われるのでギリシャやローマやエジプトに奔流のように広まって行ったのです。

そのキリストの教えは新約聖書にじつに分かり易く書いてあります。新約聖書はイエスの教えを弟子達が描いた書物なのです。

キリスト教では旧約聖書も大切にしますが、同じように新約聖書も非常に重要です。

イエスが教えたことを信者は直接信じ、イエスを身近に感じています。イエスの説いた神の愛と、人が神を愛することの大切さを信じています。

ですからキリスト教には神とイエスと自分の3者だけが重要になってきます。

このような考えを持って仏教をみるといろいろ戸惑うことが多いものです。

分かり易い例は仏教には釈迦以外に観音菩薩や薬師如来や大日如来などのいろいろな仏像があって、お寺のご本尊として信徒が拝んでいることです。したがって多くの寺には釈迦如来が祀ってないのです。これでは釈迦が何処にいるのか迷ってしまいます。

皮相的に見ると仏教は多神教ではないかと見えてしまうのです。

釈迦は神が此の世へ送ったのではないのです。

仏教は私にとっては多神教的に見えて分かり難いのです。日本にあるという7万以上のお寺のご本尊はそれぞれ違います。仏教徒はそのご本尊を拝んでいるのです。

しかし私はご本尊の奥には釈迦が厳然と座っていると信じています。

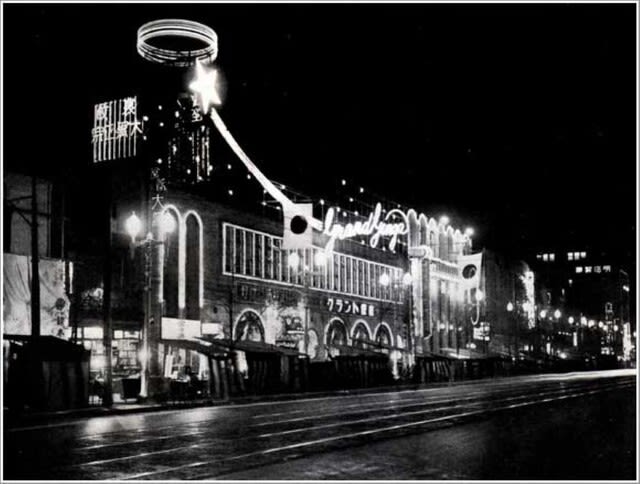

今日の挿し絵代わりの写真はイエスを生んだマリアとイエスの誕生の場面を描いた宗教画です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)