今日は何度も行ったことのある川越城にまつわる歴史を書きたいと思います。

さて皆様は上杉謙信と武田信玄の川中島での戦いはご存知と思います。

室町時代の後半の戦国時代の越後や信濃では上杉謙信が君臨し甲斐の国では武田信玄が勢力を拡大していました。

そのせいで信濃や越後や甲斐の中部日本の戦国期の歴史は学校でも習います。

しかし以下に書く関東平野の戦国期のことは知らない人が多いのではないでしょうか。

戦国期の関東平野の歴史は理解し難く、その上、川中島の合戦のようにドラマチックでないのです。一言で言えば面白くないのです。

戦国期の関東平野の歴史が理解し難い原因は、室町幕府が関東に「関東管領」と鎌倉府の長官である「鎌倉公方」の両方を置いたことが原因になっています。

当時の関東平野では「関東管領」と「鎌倉公方」の勢力争いが複雑になり、明快に理解出来ない歴史が展開したのです。

関東管領は鎌倉府の長官である鎌倉公方を補佐するために鎌倉に設置された役職名です。ですから関東管領は鎌倉公方の下部組織であり、その配下なので盾突いてはいけないのです。

ところが関東管領を世襲した上杉氏は、鎌倉から古河に移り住んだ鎌倉公方の「古河公方足利氏」と戦っていたのです。

その一方で小田原城に拠点をおいた後北条氏が関東管領の上杉氏と古河公方を攻撃したのです。

この3者の複雑な戦争を明快に理解する鍵は埼玉県の川越城にありそうです。

そこで以前に、車を駆って川越城と城下町の写真を撮って来ました。

1番目の写真は現存している川越城の本丸御殿です。日本国内でも本丸御殿が現存している例はきわめてまれで、昭和42年(1967)に埼玉県の指定文化財になっています。現存する大広間と玄関部分は明治維新後、入間郡役所、煙草工場、中学校校舎などに使用されたのです。

2番目の写真は本丸御殿を南に回り下りた場所から見上げた当時の城跡です。この小高い城郭の南端には高い「富士見櫓」が立っていたのです。

3番目の写真は「富士見櫓」の説明板です。川越城には天守閣が無かったので城郭の隅に高い櫓を建て天守閣の代わりにしたそうです。

この場所からは富士山がよく見えたので「富士見櫓」と言われたと書いてあります。

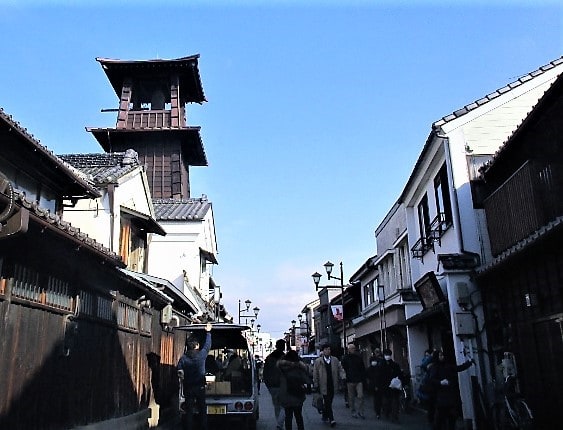

4番目の写真は城下町にある時を知らせる鼓楼の写真です。江戸時代の城下町に当時使われていた鼓楼が復元されています。何度も訪れた懐かしい鼓楼です。

5番目の写真は城下町の風景です。東京近辺では、ここ川越市だけに江戸時代を偲ばせる町並みが保存してあります。平日でも多くの観光客が歩いています。

さて川越城の歴史を簡単にご紹介しましょう。

川越城は「関東管領」の扇谷上杉持朝が長禄元年(1457)に家臣の太田道真(資清)・道灌(資長)父子に命じて築城したものです。当初の規模は、後の本丸・二の丸を合わせた程度と推定されています。

やがて川越城は、天文6年(1537)に小田原から北上して来た後北条氏の占拠するところとなりました。

そして天文15年(1546)川越城の奪回を図った上杉氏は後北条氏の奇襲に会い、打ち破られ群馬に逃れ完全に敗退したのです。

それ以後、後北条氏の支配が決定的となりました。川越城を掌中に収めた後北条氏は、周辺の旧上杉氏所領を直轄領に組み込むとともに、城代として譜代の重臣大道寺氏を配置しました。

天正18年(1590)、豊臣秀吉の関東攻略に際し、川越城は前田利家に攻められて落城します。やがて同年8月徳川家康が一族家臣を従えて関東に移るにおよび、重臣を重要な地に配して領国の安定を図りました。川越には酒井重忠が1万石をもって封じられ、ここに川越藩の基礎が成立しました。

寛永16年(1639)に藩主となった松平信綱は川越城の大幅な拡張・整備を行い、近世城郭の形態を整えることとなりました。この時、本丸、二の丸、三の丸等の各曲輪、四つの櫓、十二の門よりなり、総坪数は堀と土塁を除いて4万6千坪となりました。

その後も明治維新に至るまで、幕府の要職にある大名が置かれた川越城は、平成18年(2006)に財団法人日本城郭協会から「日本100名城」の選定を受けました。また平成19年(2007)には築城550年を迎えました。

明治維新を迎えると、川越城は次第に解体されていきましたが、大広間及び玄関部分だけは残ったのです。

以上が関東平野の戦国時代の歴史の概略です。

しかし後北条氏は八王子城などを築き武田信玄の関東平野への侵攻にそなえたのです。そして各地にいろいろな武装集団の国衆がいて決して平穏なわけではなかったのです。この国衆は「関東管領」と「鎌倉公方」と後北条氏のいずれかに従っていましたが、関東平野に平和がやって来たのは天正18年(1590)の豊臣秀吉の関東攻略以後のことです。関東平野の多数の城が天正18年に一挙に落城し、全て秀吉に帰順したのです。

ですから関東の歴史において天正18年(1590)は非常に大きな歴史の転換期だったのです。

この時、太田道灌が康正3年(1457年)に作った江戸城も落城し、やがて徳川幕府は江戸城に入ることになったのです。

日本も広いので地方、地方によって非常に大きな歴史の転換期は違います。皆様の郷土の非常に大きな歴史の転換期は何時でしょうか?

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)