空海は天才的な学僧であり、中国から密教を持ち帰り高野山に真言宗を開いた人です。

その空海が後に全国を行脚して泉や温泉を発見したという伝説があります。また四国の八十八ケ所の四国遍路の霊場を決めたという話もあります。

私はこのような事を疑っていました。空海は遣唐使として西安に2年滞在していた頃の日本の仏教は天皇や貴族の為の佛教でした。一般民衆の為の仏教は鎌倉時代になってから急速に発展したのです。

弘法大師の称号は空海の死後、しばらくしてから醍醐天皇から贈られた尊称です。

空海は晩年には高野山の真言宗のお寺に住んでいました。全国を歩いて温泉を発見したという記録は一切ありません。

私は空海を尊敬しています。日本の佛教を発展させた大偉人です。

しかし空海が全国を回って泉や温泉を発見したという伝説は全く根拠がありません。それなのに何故空海が発見したと信じられているのでしょうか?これは日本文化の底に流れる大きな謎です。民族学者がいろいろな説をとなえています。

この謎を今後少し考えて行きたいと思います。今日は問題の提起だけをしたいと思います。

上の写真は中国の西安の郊外にある青龍寺境内にある空海の紀念堂です。日本の真言宗の諸派が寄付を集めて1984年に建設したものです。下の写真は同じ境内にある空海の記念碑です。

なお、下に弘法大師が発見したと言われている温泉の一覧表を示します。

弘法大師が発見したとされる温泉は、日本各地に存在する。以下にそれを記す。

ただし、これらのなかには、後年、開湯伝説を作った際に名前が使われただけの場合もある。高野聖のうちには、その離農的な性格から、いわゆる山師的なものもおり、それらが温泉を探り当てた際に宗祖たる空海の名を借用したともいわれる。

夏です。海へ出て、ヨットに乗ってみましょう!以下をクリックすると素人歓迎の体験プログラムが沢山あります。

小田急ヨットクラブ:http://www.odakyu-yc.com/sailing/index.html 青木ヨットスクール:http://www.aokiyacht.com/ ヤマハヨットスクール:http://www.marinebox.co.jp/yacht/school/ 江の島ヨットスクール:http://www.chotto-yacht.com/school ISPAクルーザースクール:http://www.ybmarina.com/ispa/index.html ヨットには小型ヨットとキャビンの付いたクルーザーと2種類あります。 小型ヨットはディンギーと呼びます。上の体験プログラムを見る場合、そのプログラムに使うヨットはディンギーなのかクルザーなのかをしっかりと見分けなければいけません。 ディンギーは突風で転覆します。泳げる人でないと危険です。どちらかというと若者向きの船です。 クルーザーは船底に重いキールが付いているのでまず絶対に転覆しません。泳げない人や中高年向きに良い船です。 写真で説明します。下の写真は素人向きの少し大きめのディンギーです。

ディンギーには1人乗りの小さなものもあります。2人乗りが普通です。上のは4人乗っていますので大き目のディンギーです。

マストの前と後ろに三角形の帆を上げます。ジブセイルとメインセイルです。

下はキャビンのついたクルーザーの写真です。左は私が昨秋まで乗っていたクルーザーです。右は真鶴港の係留していたクルーザーの写真です。

ディンギーでもクルーザーでも体験する場合、ヨットの部分品の名前を覚えて置くと指導してくれる人が喜んで、親切になります。

マスト、ジブセイル、メインセイルを覚えたら舵をラダーと覚えます。梶棒はテラーです。メインセイルとマストのてっぺんまで引き上げるワイヤーはメインハリヤード(メインハリ)と言います。ジブセイルを引き上げるワイヤーはジブハリヤード(ジブハリ)です。

メインセイルの下を固定している棒をブームと呼びます。そのブームを左右に動かすロープをメインシートと言います。ジブの裾を左右に動かすロープはジブシートです。ヨットではロープという名前は船上では絶対に使ってはいけません。

係留用のロープは舫いロープと呼んでも良いです。ついでに言えば、ヨットの前の方をバウ、うしろの方をスターンと言います。ヨットの進行方向に向かって右側をスターボードと言い、左側をポートサイドと言います。

このように方向や船の部分品のに特別な名前が付いているのは大航海時代からの伝統です。ヨットというスポーツはその伝統をひきついでいるのです。

ですからその伝統を尊重し、体験セイリングをする前に本を見て、名称くらいは憶えて置くと全て楽しい思いをいたします。

最後に2009年5月2日に体験した沼津沖の駿河湾でセイリングの時の写真を送りいたします。

Hoota船長指揮のもと、女性2名を含めた総勢6人で4時間程、烈風の中を豪快なセイリングを楽しんで来ました。

爽快な海風を想像しながら写真をお楽しみ頂ければ嬉しく思います。 それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。 後藤和弘(藤山杜人))

・

・

・

1904年、明治37年に日露戦争が始まりました。翌年日本の勝利で終わりましたが、日本側の死傷者は20万人、ロシア側は15万人という凄惨な戦争でした。

日本人のロシア人へ対する敵愾心は凄まじく、全国に散在するロシア正教関係の教会や集会所は暴徒の襲撃に会います。

しかし東京、駿河台のニコライ堂に居るニコライは顔色一つ変えず動揺しません。

日本の政府や軍部関係者は日露戦争の間、軍隊の一小隊を常時派遣しニコライ堂を暴徒から守ったのです。

特に1905年9月15日の日露講和条約(ポーツマス条約)の日には激しい日比谷公園焼き打ち事件が発生します。神田、駿河台のニコライ堂へ暴徒の群衆が押し寄せます。

しかし日本の軍隊が暴徒を一歩もニコライ堂の構内へ入れなかったのです。

日露戦争になる前にニコライはロシアへ逃げ帰ることも出来たのです。しかし彼は、「私はロシアに仕えるのでない。キリストに仕える者です」と明言して断固日本に残留したのです。日本の信者を見捨てる筈はなかったのですが、それを実際に見た政府関係者や軍部も武士道精神に従ってニコライを大切にしたのです。

これだけではありません。ロシア正教の日本人信者とその家族がロシア兵の捕虜の慰問を日本政府と軍部が許可したのです。慰問にはロシア正教の礼拝式を捕虜収容所で行うことも含まれていました。

1905年にはおびただしい数のロシア兵捕虜が日本の収容所へ送られて来ました。旅順や奉天での捕虜も含めるとその数は7万人以上と言われています。

日本国内には27ケ所の収容所が、弘前から始まって仙台、京都と南の熊本まで各地に散在していました。

ロシア語の出来る日本人の司祭がそれぞれの収容所を担当して死者の埋葬、病者の見舞い、家族からの郵便の配布、ロシアからの慰問袋の仲介、礼拝式や祈りの会の開催、行方不明者の調査などなどを日本人司祭と信者が手を尽くして行ったのです。

私の手元にはそのような当時の写真があり、それを見ながら書いています。

捕虜収容所を訪問したニコライと日本軍幹部との記念写真。イオアン小野帰一司祭の指導による大阪、浜寺捕虜収容所の祈りの会の風景。松山捕虜収容所を担当したセルギイ鈴木九八司祭の上半身肖像写真。ペトル内田 補司祭と信者の家族とロシア兵捕虜との集合写真。京都、伏見捕虜収容所を担当したシメオン三井道郎司祭の上半身肖像写真。習志野捕虜収容所でのイアコフ藤平新太郎司祭とロシア兵との集合写真。神田、駿河台のニコライ堂前でのロシア兵捕虜慰問会の集合写真。

ここで皆様に是非ご想像して頂きたいのです。1905年と言えば、1917年の共産党ソ連の出来る随分前です。ロシア人はロシア正教徒でした。戦いに敗れ、呆然自失の状態で敵国の収容所へ送られたのです。そのような傷心の時、突然ロシア語の話せる日本人の司祭が現れたのです。信者の家族が親類のように子供連れで遊びに来てくれたのです。彼らの心が躍った様子が目に見えるようではありませんか?

それを許した明治時代の日本人は心が広く、本当に偉かったと思います。1912年、聖ニコライは75歳で日本の土になりました。明治天皇が大きな恩賜の花輪を供えました。

第二次大戦のアメリカ兵の捕虜に対して軍部は過酷な扱いをしました。アメリカからのキリスト教牧師が慰めに行くのを許しませんでした。それどころか敵性外国人として監視やスパイの嫌疑で逮捕していたのです。

明治時代の日本人のロシア兵に対する寛大な処置は長く外国から称賛されたのです。我々日本人はこのような明治時代の日本人をもっともっと誇りに思うべきではないでしょうか?

そして日本のロシア正教が実質的に日本正教会への育って行ったのはこの日露戦争の頃からと私は感じています。皆様は如何お考えでしょうか?(終り)

Wikipedea でニコライ・カサートキンを検索すると以下の紹介があります。取りあえずここに転載しご紹介いたします。

でニコライ・カサートキンを検索すると以下の紹介があります。取りあえずここに転載しご紹介いたします。

=====ニコライの生い立ち======

スモレンスク県ベリスク郡ベリョーザ村の輔祭、ドミトリイ・カサートキンの息子として生まれる。母は五歳のときに死亡。ベリスク神学校初等科を卒業後、スモレンスク神学校を経て、サンクトペテルブルク神学大学に1857年入学。在学中、ヴァーシリー・ゴローニンの著した『日本幽囚記』を読んで以来日本への渡航と伝道に駆り立てられたニコライは、在日本ロシア領事館附属礼拝堂司祭募集を知り、志願してその任につくことになった。在学中の1860年7月7日(ロシア暦)修士誓願し修道士ニコライとなる。同年7月12日(ロシア暦)聖使徒ペトル・パウェル祭の日、修道輔祭に叙聖(按手)され、翌日神学校付属礼拝堂聖十二使徒教会記念の日に修道司祭に叙聖された。

翌1861年に函館ロシア領事館附属礼拝堂司祭として着任。この頃、新島襄らから日本語を教わる。以後精力的に正教の布教に努めた。函館にて日本ハリストス正教会の初穂(最初の信者)で後に初の日本人司祭となる沢辺琢磨らを獲得したのち、懐徳堂の中井木菟麻呂らの協力を得て奉神礼用の祈祷書および聖書(新約全巻・旧約の一部)の翻訳・伝道を行った。1869年、1879年に二度帰国。それ以降は日露戦争中を含め、日本を離れることなく、神田駿河台の正教会本会で没した。谷中墓地に葬られる。

1960年にオハイオ州でダッジ・コルネットという大型乗用車の中古を買いました。クリーム色と水色のツートンカラーの美しい車でした。

行っていた大学のそばの学生街の道傍には、イギリス製の真紅のMGスポーツカーがよく駐車してありました。。時々、幌が空けたまま駐車してあるので中がよく見えます。シンプルなダッシュボードに木目のハンドルがついています。MGは手動のギアチェンジ。軽快な構造で車体のフォルムが流れるように美しい。そばを通るたびにMGのところで、しばし足を止めたものです。

同級生にMGで通学している中年の空軍大佐が居ました。仲良くなった時、そのMGで家まで招待してくれたのです。車体が軽くてスピードを上げると飛び上がるように疾駆するのです。エンジンの音をわざとゴロゴロと響かせ、体をしびれさせるのです。

それ以来、いつかは自分もスポーツカーに乗れる身分になろうと頑張りました。それは苦しく、激しい人生でした。

一生の間に一度はMGのようなスポーツカーを持ってみたいと考えながら、その夢も果たせず60歳になってしまいました。

最後のチャンスと思い60歳過ぎに、MGと同じような軽スポーツカーのマツダ・ロードスターの中古を買ったのです。上の写真の車です。

家人も一度はスポーツカーに乗って見たいと言います。

彼女の好みの色合いの車を探しました。エンジンにガタが来ていてもどうせ3年だけ乗ると決めているので安い中古の車が沢山ありました。

落ち着いたマリンブルーの中古を見つけました。

それから3年間、山の小屋や土浦のヨットへと散々乗った後で、3年後に予定通り売ってしまいました。一生の夢がかなえられて満足しました。充実感もありました。

スポーツカーに3年乗ってみた結果として意外な感じがしたのです。スポーツカーは見ていればロマンチックな車ですが、乗ってみると違います。

特に老人にとっては椅子が硬くて、その上サスペンションのバネが最小限度しか付いていないので腰が痛くなるのです。

椅子が低い位置にあり、ドアーが小さいので乗り降りが非常に不便です。

タイヤの音が大きいので、4輪すべてを一番静かな新品タイヤへ変えたが、やはりうるさいのです。その上、屋根が幌なので他の車の騒音が入って来るのです。

快晴のときには幌を畳んで、オープンで走ります。たしかに爽快です。しかし埃や砂粒が遠慮なく顔を叩くのです。その上、陽射しがまともに顔に当たります。

家人も始めは喜んで乗っていましたが、次第に乗らなくなりました。

スポーツカーはやはり青春の乗り物なのです。

しかし3年間乗りまわして大いに満足しました。人生に思い残すことがまた一つ無くなりました。皆様はスポーツカーに憧れていらっしゃいますでしょうか?下に写真を幾つかお送り致します。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。

後藤和弘(藤山杜人)

・

下は1955年のMGです。

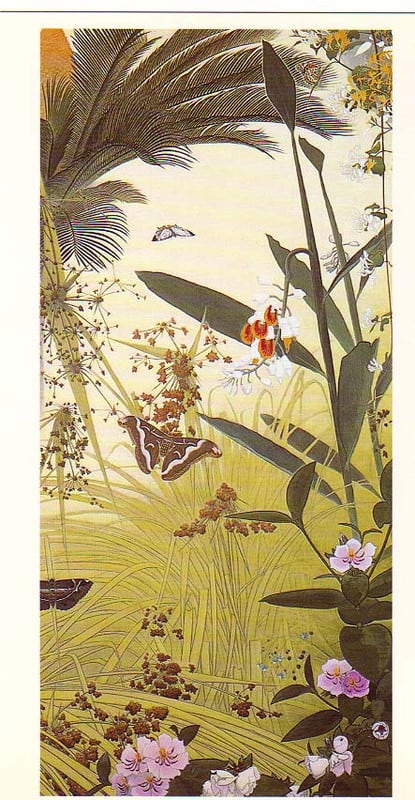

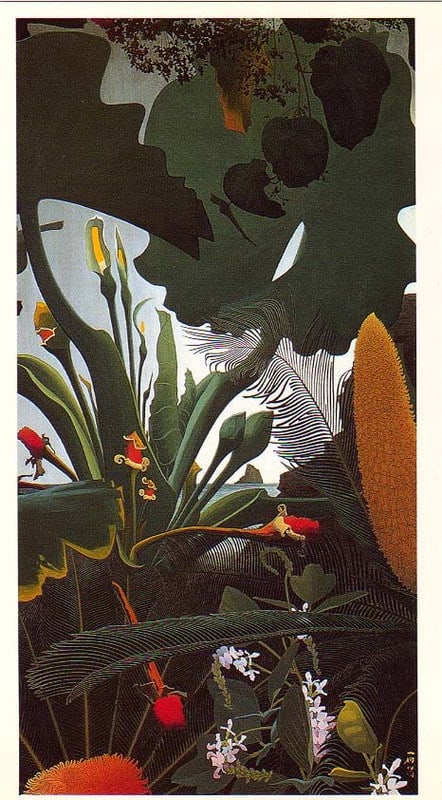

田中一村の絵を前にして私は言葉が出ません。ご覧下さい。今までの画家とは違う真の、純粋な芸術と感じたのです。金銭慾、名誉慾など全く求めず、ただ自分の描きたいものに向かい、描きたいように画くという悲壮なまでの情熱に撃たれたのです。

出典は、:http://www.ne.jp/asahi/yoshida/gaia/index.htm です。このHPの数々の随筆も是非お読みください。

====註:田中一村、1908年ー1977年、69歳で没========

以下の出典はWikipedeaより。

1955年の西日本へのスケッチ旅行が転機となり、奄美への移住を決意する。1958年、奄美大島に渡り大島紬の染色工で生計を立て絵を描き始める。だが、奄美に渡った後も中央画壇には認められぬまま、無名に近い存在で個展も実現しなかった。

没後に南日本新聞やNHKの「日曜美術館」の紹介でその独特の画風が注目を集め、数年前から全国巡回展が開催され、一躍脚光を浴びる。鹿児島県は奄美大島北部・笠利町(現・奄美市)の旧空港跡地にある「奄美パーク」の一角に「田中一村記念美術館」を2001年オープンした(館長宮崎緑)。生誕100年にあたる2008年には、奈良県高市郡明日香村の奈良県立万葉文化館[1](館長中西進)で「生誕100年記念特別展 田中一村展―原初へのまなざし―」が開催された。

・

・

感情的に4島返還と叫ぶだけでは何も得になる解決はできません。

昨日、玄葉外務大臣がプーチン大統領とロシアのソチ市で会い、領土問題に話をしました。

日本人はもう少しロシアの領土政策を客観的に研究し、理解してから交渉を進めた方が得です。

特にドイツ領のケーニッヒベルク地方を第二次大戦後軍事占領し、絶対にドイツへ返そうとしません。本来ならポーランドへ返すべきかも知れません。

ロシアではカリーニングラード州として、飛び地のロシア領土です。プーチン大統領の奥さんの出身地です。

皆様、「カリーニングラード」を検索して、この領土問題を調べてみて下さい。

そして北方4島問題について深くお考え下さい。

日本とロシアの双方が得をする現実的な解決方法とはどのようなものでしょいうか?

ご意見をお聞かせ下されば幸せです。

下にカリーニングラードの戦争記念館前のロシアのT34型戦車と大聖堂の写真を示します。

・

アメリカではルアー釣りに使うモーターボートを家の裏庭に置いている風景をよく見かけます。ルアー釣りに使うモーターボートをバスボートとも言います。上の写真のようなボートです。

裏庭にモーターボートが台車に乗せて、無造作に置いてあります。週末になるとその台車を車で引っ張って海や湖へ行きます。

岸辺には台車ごと水中へ滑り下ろすためのコンクリート製のスロープが必ず付いています。

モーターボートを水に浮かべ、車を駐車場に入れます。それで準備完了です。モーターボートに乗って一日中遊び回ります。ルアーの釣り道具を持ちだしてバス釣りを楽しむ人々も居ます。

日本でもこういうふうな遊び方がだんだん普及してきました。

しかし、家の裏庭が狭くてモーターボートなど置いておけないのが普通です。そこで海や湖の近くの農家の庭に置かせて貰っている人々が多いようです。そこから車で牽引して海へ行くのです。

最近は日本の海や湖の岸にコンクリート製のスロープが付いている所が多くなったのです。

日本ではモーターボートをマリーナに係留すると、その係留料が吃驚するほど高額なのです。そこで農家と話合って適当な謝礼でボートを台車ごと置いておくのです。

お金をあんまり使わないで生活を楽しむためにはいろいろな知恵が必要です。

以前よく行っていた霞ヶ浦でも湖岸にスロープがついていました。そのお陰でアメリカ製の高速バスボートが霞ケ浦に沢山見かけたものです。

大物のバスを釣るには人の行かない遠方の葦原の根本を狙います。100馬力以上の船外機をつけた高速のバスボートです。このモーターボートは時速50km以上の出る、平らな船です。釣り場に着いたらエンジンを止め、船首から下ろした小さなスクリューを電池で静かに回して動き回ります。魚が驚いて逃げないように注意しながら釣るのです。

霞ヶ浦で釣れるのは、アメリカバスやブルーギルです。霞ヶ浦名物の白魚やワカサギ、そして芝エビは漁師が網で捕ります。

ルアー釣りは日本古来のウキを静止させる釣りより面白いようです。特に若者にとっては魅力的です。色彩豊かな擬似餌の準備、リールをカラカラ言わせて遠投するときの快感。釣れれば、バスは手元に引き寄せるまで水中を走り回って抵抗する。それを上手に操って手元に引き寄せる時間が楽しいそうです。

夏はボートを浮かべて楽しみましょう!

今日も皆様のご健康と平和をお祈り致します。藤山杜人

(上と下に示した写真は国内で販売されているバス・ボートと牽引車です)

今朝、華やかで平和なスポーツの祭典、オリンピック開催に想う という題目の記事を書きました。

この記事の中に1896年第一回オリンピック以来の開催地の一覧表をご紹介いたしました。

今朝からこの一覧表を睨んで、考え込んでいます。

オリンピックは全体的には素晴らしい人類の財産です。快挙です。

世界の平和に大きな貢献をしています。

しかし改善すべき点があると思います。企画し、運営するオリンピック委員会の委員の考え方に問題があるのです。

次の2つの点を改めるべきと信じています。

(1)開催地はお金のある所を選んで実行しています。お金が無ければいけないという拝金主義を当然と思っているのです。

その結果、インドやアフリカ諸国では開催しないのです。お金による差別が当然として、多くの日本人もその方針を支持しているのです。

スポーツの大会に豪華な開会式や閉会式は必要ないのです。豪華な設備も不要です。

古代オリンピック程度の設備で充分です。選手はみな裸に近い恰好で出場すれば高価なスポーツウエアーも要りません。

貧しいアフリカやインドでも最小の予算で開催すべきです。

要するにオリンピックは贅沢になる一方で歯止めがかかっていません。今回のロンドンはその点を考え、少し質素になっているとのことですが。

オリンピック委員会の深い反省を祈っています。

(2)オリンピックの開催地はキリスト教国に偏り過ぎています。

いろいろな国際事情の結果、日本、韓国、中国の3国では開催されました。この3国は非キリスト教国です。佛教国です。しかし残りの全ての開催地はキリスト教国なのです。近代化したトルコでも一度も開催されていません。ユダヤ教のイスラエルも開催されていません。

キリスト教国に限り開催し、イスラム教国を始めから度外視しているのです。

お金の問題ではありません。お金ならバーレーンやアラブ首長国連邦などはいくらでも持っています。そのようなく国々にオリンピック委員会は働きかけて、オリンピックを開催すれば良いのです。

いきなり私事で恐縮ですが、私はカトリックです。キリスト教が良いと信じています。

しかしイスラム教国をはじめから締め出すという考え方は何かイエス様の教えに反しているような気がします。「汝の敵を愛せ」という教えに反しているような気がします。オリンピック委員会の委員は本物のクリスチャンならもっと深く考えてみるべきと思っています。

皆様のご意見をお聞かせ下されば幸いと思います。(終り)

・

・

上の開会式の日本選手団の写真は時事通信社のインターネット版から転載しました。

開会式の実況中継をテレビで見ています。いろいろな国々の若者が明るい笑顔で行進している光景に感激します。

みんな元気で、屈託もなく歩きながら手を振ったり、写真を撮ったりしながら楽しんでいます。観客席の人々もみんな楽しそうです。

平和な光景です。

しかし代表団を送っている全ての国々は平和ではないのです。内戦をしている国もあります。経済的に困窮している国もあります。飢餓で苦しんでいる国もあるのです。

そのような人間の悲しみを乗り越えて、みんなが平等にこの祭典に参加し、同じルールでスポーツを競うのです。オリンピックこそ人類が協力しあって作り上げた最大の文化的な成果です。全ての人類が他の宇宙人へ誇るべき偉業と思います。

しかし近代オリンピックの開始の頃、ヨーロッパ諸国がアフリカを勝手に分捕り合戦をして、植民地にしていたのです。1600年頃から始まったアフリカからの奴隷貿易がまだ続いていたのです。

ヨーロッパ人はそれを正当化するためにいろいろな事を考え出したのです。

その一つにエジプトは野蛮な独裁国だった、ギリシャこそ自由で平等なヨーロッパの起源だという考えを強く主張したのです。しかしエジプト文明はギリシャへ大きな影響を与えていたのです。最近はそのような趣旨の研究がイギリスなどから発表されています。

第二次大戦前には、いろいろな国々の学校で、使用されなくなった古代ギリシャ語が必須科目として教えられたのです。ラテン語と同様にヨーロッパ人の共通な教養として教えられたのです。それを知っている事がインテリの証でした。

それはヨーロッパ人がアフリカ人より優れているので植民地にして良いことを暗に意味します。

1996年にフランスのクーベルタン男爵の提唱によりアテネで第一回の近代オリンピックが開催されました。

その頃はヨーロッパがアフリカ、そしてアジアより全てにおいて優れているという考えが強かったのです。

しかしクーベルタン男爵はこの風潮に逆らうように地球上の全ての独立国からの選手団を受け入れる近代オリンピックを提唱したのです。彼の偉大さはそのことにあったと私は高く評価そいています。尊敬しています。

しかし植民地のスポーツの選手は支配していた国の国旗のもとに参加したのです。マラソンの孫選手が朝鮮出身でしたが日本の代表団の一人として参加したのです。

第二次世界大戦で中止になった1940年の東京オリンピックは1964年になって開催されました。

1944年にロンドンで開催予定のオリンピックも中止になったのです。しかし戦勝国の故に戦後すぐの1948年にロンドンで開催されました。

そしてそれから64年後の今年、今、現在ロンドンで開会式が行われてります。

全世界のテレビがそれを放映しています。

オリンピックの競技種目も柔道のように各民族の伝統的なスポーツにも配慮しています。

オリンピックこそ人類の偉大な事業です。素晴らしい行事です。

下に近代オリンピックの開催地を示します。

今日は日本選手の活躍と世界の平和を心からお祈り致します。後藤和弘(藤山杜人)

| 開催年 | 夏季五輪 | 冬季五輪 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| オリンピアード 回 | ホスト | オリンピアード 回 | ホスト | ||

| 1896 | I | ||||

| 1900 | II | ||||

| 1904 | III | ||||

| 1906 | III | ||||

| 1908 | IV | ||||

| 1912 | V | ||||

| 1916 | VI | ||||

| 1920 | VII | ||||

| 1924 | VIII | I | |||

| 1928 | IX | II | |||

| 1932 | X | III | |||

| 1936 | XI | IV | |||

| 1940 | XII | V | |||

| 1944 | XIII | V | |||

| 1948 | XIV | 最近、大津波の被災地でボランティア活動をしてきた方の講演を聞きました。 津波で洗われた土地は相変わらず瓦礫の山が延々と続いていて、さっぱり復旧していないそうです。仮設住宅へ避難した人々の暮らしは苦しい上に、将来の生計のメドも立たず、不安な暗い気持ちで日々を過ごしているそうです。 東北地地方から東京都に帰ってくると、新聞やテレビは昨年の大災害を忘れたように報道しなくなっている事に吃驚したそうです。 被災地の復旧は5年、10年という根気強い努力で進んで行きます。その困難な被災地の現状を忘れないように、陸前高田市の様子を写真で示します。 写真の出典は、http://blogs.yahoo.co.jp/manutd_10_van/22876012.html です。是非、写真を撮った方のブログもお読みください。 瓦礫の引き取りは全国の市町村が協力すべきです。しかし、どうも拒否するところが多くて順調に進んでいないようです。もっと全国的な問題として考える人々が増えるようにと祈ります。 ・ ・ ・ | |||