まえがき、

この欄ではいろいろな方々に原稿をお願いして記事を書いて頂いています。

今回はフランスやドイツに長く住んで子育てを経験したEsu Keiさんに寄稿を頼みました。ご主人の仕事のため1974年から1984年の間滞在しました。日常の生活で感じたことを飾らず素直な、そして読みやすい文章で綴ったものです。

第13回は問題児の息子の教育方法とその息子を飛び級させたフランスの学校の話です。

ここには日本の学校には無い問題児の暖かい扱い方が描かれています。しみじみと日本の学校の集団教育の欠陥がよく分かります。

そしてその問題児が優秀なので2学年も飛び級させるという驚くような提案を視学官がしたという興味深い話が書いてあります。

日本でも個性を伸ばす教育が叫ばれてから何年もたちましたが一向にその成果が見えて来ません。

今日の連載記事には個性教育の具体的な方法が書いてあります。そして問題児でも飛び級をさせるフランスの教育は日本の教育と根本的に違うようです。一読してお考え頂ければ幸いです。

===「パリの寸描、その哀歓(13)外国人クラスの問題児」Esu Kei著======

外国人クラスには13人の新入生が入ると聞いた。国籍は様々で、ベトナム、マルチニック、マリ、中国、ポルトガル、ドイツや他の国からきて、初めて学校に入る子ども達である。驚いたことに6歳から12歳という年齢だという。12歳と言うと普通に行けば中等学校に行っている年齢なのに、小学校で学ぶのだという。担任のアリワット先生は30代の後半くらいに見える。美しく、理知的で、優しそうな、信頼できる先生だ。それにしてもそれぞれの年齢に合わせて13人もの子供を一年で普通クラスにはいれるように指導するのはさぞ大変なことだろう。クリスマス休みの前にはいろいろなことが分かってきた。びっくりしたことに、このクラスで一番の問題児はどうやら我が息子のようだ。

ある朝、息子を学校に送って行く途中で先生に出会ったときに、呼び止められてこう言われた。「サトルはちょっと難しいところがあります。彼がとても理解の良いことは分かっているのですが…文化の違いなのか、彼の性格なのか?今日、帰りにちょっとお母さんとお話しできますか?」これは困った。幼稚園の時は楽しそうに見えたのに...どういうことなのだろう。何か対策を立てなければいけないだろうか?昼食に帰ってきた夫に話すと、「時間がたてば慣れるよ」と簡単に言う。

夕方迎えに行くと、コンシエルジュが「マダム・エスは教室に上がってください。」というので、2階に上がっていった。アリワット先生が待っていてすぐに話し始めた。「ちょっと適応の問題があるのです。サトルはどうやら一人でいるのが好きなようなのです。(私たちが話している間彼は中庭で一人で遊んでいる。)昼休みの後教室に入るのを渋ったり、教室でも、分かっていても指名されると答えないのです。このクラスは国籍も年齢もちがう子ども達が13人ですから、時間がいくらあっても足りません。正直に言えばサトル一人にあまり時間を取られると、ほかの生徒に教える時間が足りなくなるのです。」私は自分の躾の至らなさを思い知らされた。「それで、私は彼が中庭で遊んでいたい時は無理に教室に入れないことにしました。暫くすると彼は教室に帰ってきます。教室でも他の生徒の邪魔をすることはなく、消しゴムや、筆箱で遊んでいます。不思議なことに勉強が遅れているようには見えません。」「私も今日お話を聞いて困惑しています。彼にどう話せばいいのか...」「彼は自由を愛しているのかもしれません。それで、私から2つの提案をします。明日から、彼に絵を描く紙と、色鉛筆かなにかを持たせてください。それから、算数は2年生のワークブックをお母さんに渡しておきます。宿題ではないので無理強いはしないで、彼の気が向けばお家で勉強するのもいいと思います。慣れるのに時間がかかっているだけかもしれないので、しばらく様子を見ましょう。子どもを幼稚園に迎えに行かなければならないので、これで...」と私に算数のワークブックを渡して、先生はあっさりと帰って行かれた。

我が子が問題児らしいことは分かった。ちょっとしたショックである。家では4歳違いの次男の方に注意が向いていて、あまり深く考えることがなかった。それに数年すれば日本に帰るので、学校の勉強のことに重きを置いたことがなかった。日本語を大切にということに気を使っている。毎晩本を読んでやるということが我が家での勉強だった。長男は確かにひとりで遊んでいるのが好きで、誰にも邪魔されなければそれが一番いいように見えた。学校でもそうしたいのだろうか。幼稚園の先生からは何も問題がないように聞いていたが、遊びが主な活動だったからなのだろうか。

翌日から彼はスケッチブックとクレヨンをもって登校するようになった。驚いたことに一日で一冊のスケッチブックを使い切ってしまう。ヨーロッパでは文房具や、紙類は大変値段が高い。こんなことが続くのだろうかと思っていたら、間もなく先生から「スケッチブックはもったいないので、何でもいいのです。ご両親が使う紙の裏とか、なにかあるでしょう?」と言われ、夫の使う紙の裏を使わせることにした。彼は絵を描いていていいと言われると一日中でも描いているらしい。ノートには一応フランス語が書いてあるから多少の勉強はしてはいるのだろう。一度だけ、しっかりノートに字を書いてきたことがあった。それは学校で先生がケーキを焼いてくださったときに、その作り方を日本語で書いたのだった。彼は日本語の読み書きは、5歳を過ぎた頃からできていたから、そのくらいのことはできるようだった。フランス語で書き取ることは難しかったのだろう。先生は、外国人クラスの子ども達が、語学の遅れから学校生活を楽しめなくなることがあってはならないと、時々給食室の隣のキッチンでお菓子を作って楽しませてくださっているようだった。素晴らしい先生だ。

長男は学校は好きなのだと思う。家の近くの公園でよく出会うクラスの子どもたちもいつも親しげに話しかけてくる。屈託なく、無邪気な仲間と言う感じだ。それでも彼はクラスに馴染めないのだろうか。

算数のワークブックはどうなったか? 彼には2年生用ので良いと先生は言われる。無理強いすることはありませんとも。1学年が終われば2年生になるのだから、その時にやってもいいわけである、と私は解釈した。色刷りのきれいな数十頁のワークブックである。計算、文章問題、n進法の基礎、などである。フランスでは算数だけは国で進度が厳密に決められているそうで、他は先生の自由裁量に任される部分が多いと聞いている。家で見ていると、やはり文章で書かれた応用問題は単語の知識がないために時々分からないようだ。n進法は十進法と同じように息子にとっては苦にならないらしい。一週間もすると飽きたらしく算数はもういいという。応用問題のためばかりでなく、フランス語の単語を覚えるコツとして、想像力を使うと派生語の意味が分かるようになる(単語の親戚を探すという言葉を使って教えた) と教えた。どうなることやらと思っていたところ、 3学期の後半になって、先生に言われて週に何回か算数の時間だけ2年生の教室に行くようになったという。

こうして1学年が終わり、進級審査のテストがあり、外国人クラスの生徒たちは新学期にどの学年に入るのがふさわしいかを決める。この審査は担任教師がするのではなく、市の視学官が担当する。アリワット先生は彼が飛び級することも考えて2年生のワークブックをくださったのだとこの時知った。結局数ページ勉強しただけで終わってしまったが…ところが進級審査の結果は先生の予想を超えて、4年生相当というものだった。アリワット先生は、4年生でなく3年生にと担任としての意見を視学官に伝えたと話してくださった。フランス語が母国語でない場合は、年齢が進むにしたがって言語能力は差が出てくるので2年の飛び級はしない方がよいと判断されたとのことだった。「あなたやご主人のお考えはどうでしょうか? 4年生に飛ぶことをご希望でしたら話を戻して、視学官に異議申し立てをできます。」もちろん私達に異論はない。日本に帰れば年齢相当のクラスに戻るのだからフランスでの飛び級は意味があるとは思えない。フランスにいる間の学校生活が息子にとって楽しいものであることが大事なのだ。それにしてもアリワット先生は考えの深い方だった。外国人クラスで一番の問題児に手を焼いていると言っておられたのに、教室では絵を描いているだけのお客様だった息子の力をきちんと見ていてくださったのだ。感謝あるのみ。(続く)

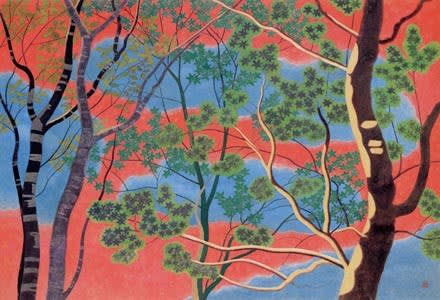

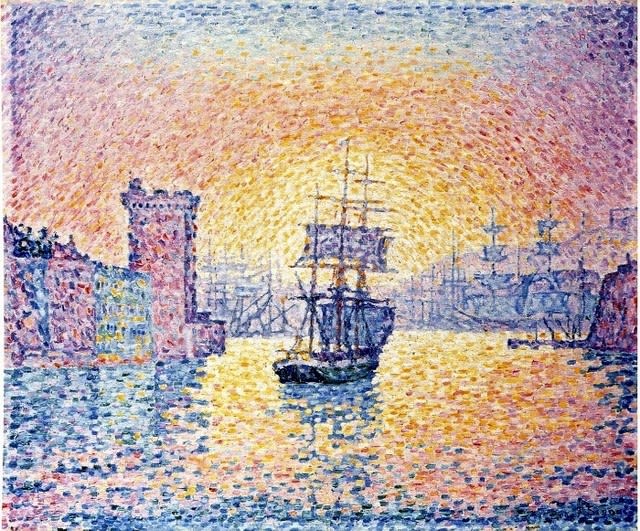

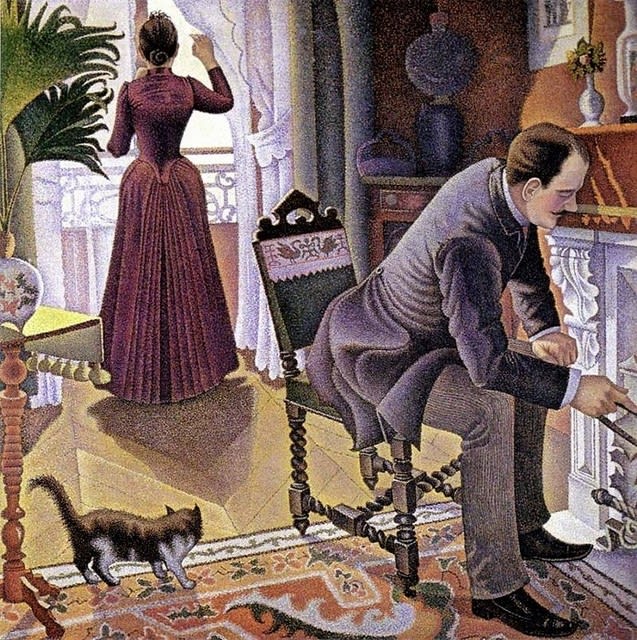

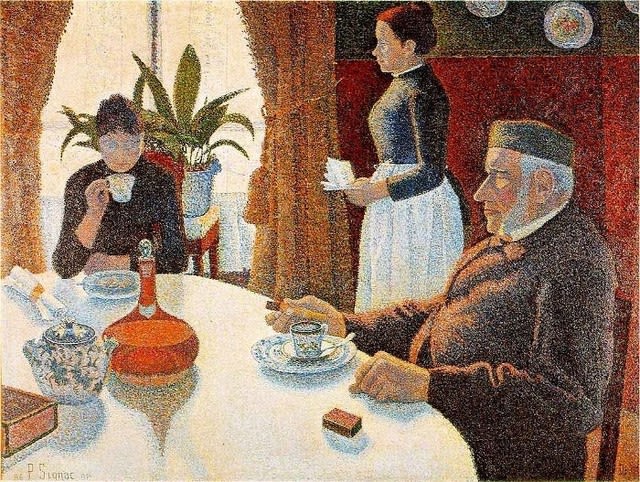

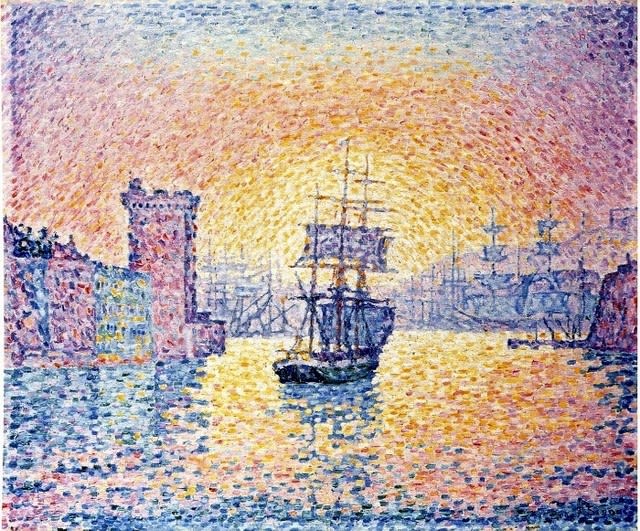

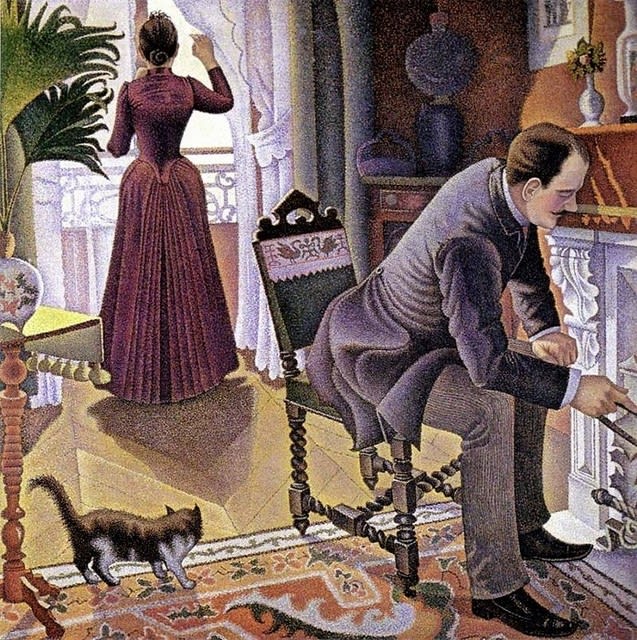

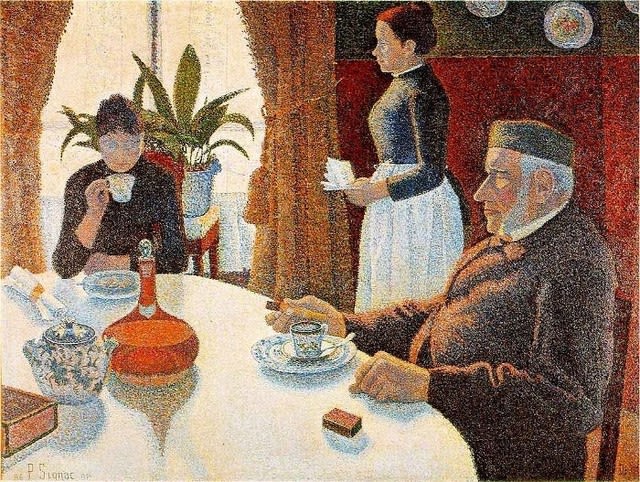

今日の挿し絵代わりの写真は新印象派の代表的画家のポール・シニアックの絵画です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===ポール・ヴィクトール・ジュール・シニャック=======

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF より抜粋。

ポール・ヴィクトール・ジュール・シニャック(Paul Victor Jules Signac, 1863年 - 1935年)は、19世紀~20世紀のフランスの画家。シニャックはジョルジュ・スーラと並ぶ新印象派の代表的画家であった。

シニャックは1863年、パリで生まれた。最初は建築を学んでいたが、18歳の時に絵画に転向した。1886年の第8回(つまり最後の)印象派展にスーラとともに出品している。この年の印象派展には、スーラの代表作『グランド・ジャット島の日曜日の午後』が出品されていた。シニャックはスーラから大きな影響を受けているが、シニャックの点描画は、筆触がスーラのそれよりも長く、2人の画風は微妙に異なっている。海を愛し、自らもヨットを操縦したシニャックは、当時まだひなびた漁村であったサントロペに居を構え、海辺や港の風景、ヨットなどを好んで描いた。

シニャックは、理論家タイプで無口なスーラとは対照的に話し好きで陽気な性格であった。気難しい性格だったフィンセント・ファン・ゴッホとも争いを起こす事もなく、アルルでの共同生活には応じなかったもののゴーギャンとの衝突の末に片耳を切った事件の直後には見舞いにも行っている。寡黙で自ら多く語らず、しかも短命だったスーラに代わり新印象派の理論を世に知らしめた点でもシニャックの功績は大きい。また、知人でモデルにもなったフェリックス・フェネオン(新印象派の命名者)と共に、シニャックは政治的には無政府主義者であった。

この欄ではいろいろな方々に原稿をお願いして記事を書いて頂いています。

今回はフランスやドイツに長く住んで子育てを経験したEsu Keiさんに寄稿を頼みました。ご主人の仕事のため1974年から1984年の間滞在しました。日常の生活で感じたことを飾らず素直な、そして読みやすい文章で綴ったものです。

第13回は問題児の息子の教育方法とその息子を飛び級させたフランスの学校の話です。

ここには日本の学校には無い問題児の暖かい扱い方が描かれています。しみじみと日本の学校の集団教育の欠陥がよく分かります。

そしてその問題児が優秀なので2学年も飛び級させるという驚くような提案を視学官がしたという興味深い話が書いてあります。

日本でも個性を伸ばす教育が叫ばれてから何年もたちましたが一向にその成果が見えて来ません。

今日の連載記事には個性教育の具体的な方法が書いてあります。そして問題児でも飛び級をさせるフランスの教育は日本の教育と根本的に違うようです。一読してお考え頂ければ幸いです。

===「パリの寸描、その哀歓(13)外国人クラスの問題児」Esu Kei著======

外国人クラスには13人の新入生が入ると聞いた。国籍は様々で、ベトナム、マルチニック、マリ、中国、ポルトガル、ドイツや他の国からきて、初めて学校に入る子ども達である。驚いたことに6歳から12歳という年齢だという。12歳と言うと普通に行けば中等学校に行っている年齢なのに、小学校で学ぶのだという。担任のアリワット先生は30代の後半くらいに見える。美しく、理知的で、優しそうな、信頼できる先生だ。それにしてもそれぞれの年齢に合わせて13人もの子供を一年で普通クラスにはいれるように指導するのはさぞ大変なことだろう。クリスマス休みの前にはいろいろなことが分かってきた。びっくりしたことに、このクラスで一番の問題児はどうやら我が息子のようだ。

ある朝、息子を学校に送って行く途中で先生に出会ったときに、呼び止められてこう言われた。「サトルはちょっと難しいところがあります。彼がとても理解の良いことは分かっているのですが…文化の違いなのか、彼の性格なのか?今日、帰りにちょっとお母さんとお話しできますか?」これは困った。幼稚園の時は楽しそうに見えたのに...どういうことなのだろう。何か対策を立てなければいけないだろうか?昼食に帰ってきた夫に話すと、「時間がたてば慣れるよ」と簡単に言う。

夕方迎えに行くと、コンシエルジュが「マダム・エスは教室に上がってください。」というので、2階に上がっていった。アリワット先生が待っていてすぐに話し始めた。「ちょっと適応の問題があるのです。サトルはどうやら一人でいるのが好きなようなのです。(私たちが話している間彼は中庭で一人で遊んでいる。)昼休みの後教室に入るのを渋ったり、教室でも、分かっていても指名されると答えないのです。このクラスは国籍も年齢もちがう子ども達が13人ですから、時間がいくらあっても足りません。正直に言えばサトル一人にあまり時間を取られると、ほかの生徒に教える時間が足りなくなるのです。」私は自分の躾の至らなさを思い知らされた。「それで、私は彼が中庭で遊んでいたい時は無理に教室に入れないことにしました。暫くすると彼は教室に帰ってきます。教室でも他の生徒の邪魔をすることはなく、消しゴムや、筆箱で遊んでいます。不思議なことに勉強が遅れているようには見えません。」「私も今日お話を聞いて困惑しています。彼にどう話せばいいのか...」「彼は自由を愛しているのかもしれません。それで、私から2つの提案をします。明日から、彼に絵を描く紙と、色鉛筆かなにかを持たせてください。それから、算数は2年生のワークブックをお母さんに渡しておきます。宿題ではないので無理強いはしないで、彼の気が向けばお家で勉強するのもいいと思います。慣れるのに時間がかかっているだけかもしれないので、しばらく様子を見ましょう。子どもを幼稚園に迎えに行かなければならないので、これで...」と私に算数のワークブックを渡して、先生はあっさりと帰って行かれた。

我が子が問題児らしいことは分かった。ちょっとしたショックである。家では4歳違いの次男の方に注意が向いていて、あまり深く考えることがなかった。それに数年すれば日本に帰るので、学校の勉強のことに重きを置いたことがなかった。日本語を大切にということに気を使っている。毎晩本を読んでやるということが我が家での勉強だった。長男は確かにひとりで遊んでいるのが好きで、誰にも邪魔されなければそれが一番いいように見えた。学校でもそうしたいのだろうか。幼稚園の先生からは何も問題がないように聞いていたが、遊びが主な活動だったからなのだろうか。

翌日から彼はスケッチブックとクレヨンをもって登校するようになった。驚いたことに一日で一冊のスケッチブックを使い切ってしまう。ヨーロッパでは文房具や、紙類は大変値段が高い。こんなことが続くのだろうかと思っていたら、間もなく先生から「スケッチブックはもったいないので、何でもいいのです。ご両親が使う紙の裏とか、なにかあるでしょう?」と言われ、夫の使う紙の裏を使わせることにした。彼は絵を描いていていいと言われると一日中でも描いているらしい。ノートには一応フランス語が書いてあるから多少の勉強はしてはいるのだろう。一度だけ、しっかりノートに字を書いてきたことがあった。それは学校で先生がケーキを焼いてくださったときに、その作り方を日本語で書いたのだった。彼は日本語の読み書きは、5歳を過ぎた頃からできていたから、そのくらいのことはできるようだった。フランス語で書き取ることは難しかったのだろう。先生は、外国人クラスの子ども達が、語学の遅れから学校生活を楽しめなくなることがあってはならないと、時々給食室の隣のキッチンでお菓子を作って楽しませてくださっているようだった。素晴らしい先生だ。

長男は学校は好きなのだと思う。家の近くの公園でよく出会うクラスの子どもたちもいつも親しげに話しかけてくる。屈託なく、無邪気な仲間と言う感じだ。それでも彼はクラスに馴染めないのだろうか。

算数のワークブックはどうなったか? 彼には2年生用ので良いと先生は言われる。無理強いすることはありませんとも。1学年が終われば2年生になるのだから、その時にやってもいいわけである、と私は解釈した。色刷りのきれいな数十頁のワークブックである。計算、文章問題、n進法の基礎、などである。フランスでは算数だけは国で進度が厳密に決められているそうで、他は先生の自由裁量に任される部分が多いと聞いている。家で見ていると、やはり文章で書かれた応用問題は単語の知識がないために時々分からないようだ。n進法は十進法と同じように息子にとっては苦にならないらしい。一週間もすると飽きたらしく算数はもういいという。応用問題のためばかりでなく、フランス語の単語を覚えるコツとして、想像力を使うと派生語の意味が分かるようになる(単語の親戚を探すという言葉を使って教えた) と教えた。どうなることやらと思っていたところ、 3学期の後半になって、先生に言われて週に何回か算数の時間だけ2年生の教室に行くようになったという。

こうして1学年が終わり、進級審査のテストがあり、外国人クラスの生徒たちは新学期にどの学年に入るのがふさわしいかを決める。この審査は担任教師がするのではなく、市の視学官が担当する。アリワット先生は彼が飛び級することも考えて2年生のワークブックをくださったのだとこの時知った。結局数ページ勉強しただけで終わってしまったが…ところが進級審査の結果は先生の予想を超えて、4年生相当というものだった。アリワット先生は、4年生でなく3年生にと担任としての意見を視学官に伝えたと話してくださった。フランス語が母国語でない場合は、年齢が進むにしたがって言語能力は差が出てくるので2年の飛び級はしない方がよいと判断されたとのことだった。「あなたやご主人のお考えはどうでしょうか? 4年生に飛ぶことをご希望でしたら話を戻して、視学官に異議申し立てをできます。」もちろん私達に異論はない。日本に帰れば年齢相当のクラスに戻るのだからフランスでの飛び級は意味があるとは思えない。フランスにいる間の学校生活が息子にとって楽しいものであることが大事なのだ。それにしてもアリワット先生は考えの深い方だった。外国人クラスで一番の問題児に手を焼いていると言っておられたのに、教室では絵を描いているだけのお客様だった息子の力をきちんと見ていてくださったのだ。感謝あるのみ。(続く)

今日の挿し絵代わりの写真は新印象派の代表的画家のポール・シニアックの絵画です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===ポール・ヴィクトール・ジュール・シニャック=======

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF より抜粋。

ポール・ヴィクトール・ジュール・シニャック(Paul Victor Jules Signac, 1863年 - 1935年)は、19世紀~20世紀のフランスの画家。シニャックはジョルジュ・スーラと並ぶ新印象派の代表的画家であった。

シニャックは1863年、パリで生まれた。最初は建築を学んでいたが、18歳の時に絵画に転向した。1886年の第8回(つまり最後の)印象派展にスーラとともに出品している。この年の印象派展には、スーラの代表作『グランド・ジャット島の日曜日の午後』が出品されていた。シニャックはスーラから大きな影響を受けているが、シニャックの点描画は、筆触がスーラのそれよりも長く、2人の画風は微妙に異なっている。海を愛し、自らもヨットを操縦したシニャックは、当時まだひなびた漁村であったサントロペに居を構え、海辺や港の風景、ヨットなどを好んで描いた。

シニャックは、理論家タイプで無口なスーラとは対照的に話し好きで陽気な性格であった。気難しい性格だったフィンセント・ファン・ゴッホとも争いを起こす事もなく、アルルでの共同生活には応じなかったもののゴーギャンとの衝突の末に片耳を切った事件の直後には見舞いにも行っている。寡黙で自ら多く語らず、しかも短命だったスーラに代わり新印象派の理論を世に知らしめた点でもシニャックの功績は大きい。また、知人でモデルにもなったフェリックス・フェネオン(新印象派の命名者)と共に、シニャックは政治的には無政府主義者であった。