*「本書を読んでみて(やっぱり自宅は無理)と結論しても大丈夫」

*「一つだけ、晴れ晴れとした人生の卒業に必要な要素を上げるなら?

迷わず(覚悟だ! 腹をくくることだ!)と私は答えます。

ただしここでいう“覚悟とは”決して悲愴な死との闘いではありません。」

*「医者だって迷うんや! だれだって迷って悩んでええんやで」

*「SOS!まずは地域包括支援センターへ」

◎まだ読了していませんが、上のような言葉があるこの本が今年の3月10日に出版されていることをご紹介します。

この本を書いた医者は:1963年福井県生まれ。自治医科大学卒業。福井県おおい町名田庄地区唯一の診療所所長。

91年の赴任以来、へき地(現在住民2384人、高齢化率38%)医療を四半世紀にわたり一人で担う。

「本のサイトから:

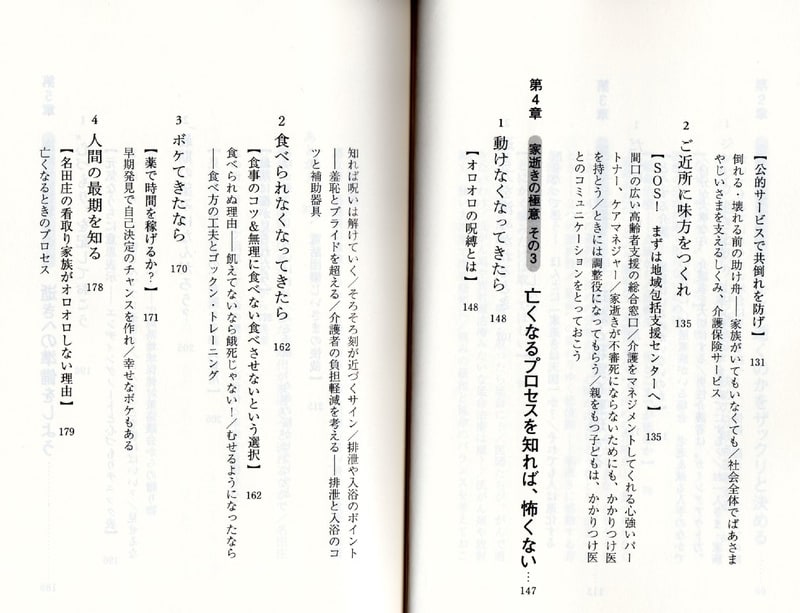

人の最期は、延命か否かの簡単な二元論ではない。食べられなくなったとき、息ができなくなりそうなとき、心臓が止まりそうなときはどうすればいいのか。同居家族がいない場合は。かかりつけ医との付き合い方は……。「家逝き」を望む本人と看取る側は何に備えればいいのか。「村」唯一の医師として在宅医療、介護、看取りを支援してきた経験から四つの「家逝き」の極意を伝授する。国が推進する在宅時代の現実的な「解」を提示する。

〝陸の孤島〟福井県旧名田庄村の唯一の医師として仕事を始めて四半世紀。「自宅で逝きたい」「看取りたい」と願う本人と家族の希望をかなえるべく奔走してきたが、超高齢化の進展で、介護する側まで70代以上も多くなり、地域社会が残る旧名田庄村ですら自宅で大往生することが難しくなりつつある。在宅医療・介護・看取りの理想と現実とは何か。医療・介護の施設も人材も不足する中で、幸せな最期を迎えるための四箇条を提言する。

●“延命か否か“の二元論じゃない

●同居家族がいる場合、いない場合

●トイレとお風呂での介助のポイント

●家逝き、痛み緩和、家族負担。優先順位を決め希望を絞る

●自宅で大往生を阻むもの――苦痛・身内・そして自分

●逝き方の理想と現実を整理する

●心づもりチェックシートから始まる逝き方準備

●孤立死、孤独死は、悲劇じゃない