椎名誠という人間を知ったのは週刊文春の連載エッセイ(風まかせ赤マントなどの)「赤マント」シリーズでだった。

このシリーズは1990年から、最終回の2013年3月まで23年間、1126回 続いた。

週刊文春には「本音を申せば 小林信彦」のエッセイも連載されていて、これも好きで読みたくて毎週買っていた。

この週刊誌の椎名の連載が終わったころから買わなくなったが。

椎名誠が月刊「本の雑誌」の編集人だと知って「本の雑誌」も購読するようになった。この本はタクシー運転手の手記連載など面白い記事があった。

図書館で実物のこの本がカウンターに現れたとき、ちょっとたじろいだ。まさかこんなに「哀愁の町に霧が降るのだ」が分厚い本だとは思ってなかったからだ。

図書館の「地元が出てくる図書」のコーナーで紹介されていたので何の気なしに、予約を申し込んだのだ。

ぱらぱらと読みだしたら、小岩のアパートでの共同生活の自分と仲間の日々を書いた本で、高校を出たての若者の集団生活の様々なエピソードが連なった本だとわかった。

最後のページを見たら「845」という数字だった。これは全部は読めないし読むこともないと思ったが、

なにしろ鍋の中で天婦羅の衣があちこち意表を突いた方向に広がっていくような椎名の文体に親しんでいるせいか、次の展開が気になってぐんぐん引っ張られ、

毎晩寝る前読んでいたら3日目には最後まで読み終わっていた。

椎名に魅かれるのは自分とは180度違う人生を歩いている人間に対する憧れが8割で、残りの2割がやはり自分にはない腕力や喧嘩沙汰の話のせいだろうと思う。

ここに出てくる人物たちはみんな「だあ~れのせいでもありゃしない♪、みんな私がやったこと♪」という連中ばかりだ。

青春の蹉跌がずっと尾を引いて、こんなはずではなかったと今の自分に不満だらけではなく、やったこと、降りかかったことはそれなりに自分で背負っていく。そういう連中だ。

あとがきを読むと幸せな人達がよくぞ集まったなとは思うが、人と人のめぐり逢いの中で、誰と付き合うか決めるのは人それぞれの個性の相性によるのだろう。

中学、高校時代、千葉の検見川の地元で喧嘩に明け暮れ、必ず戦いには勝つという思いだけで日々を生きていた若者がある日、一冊の本のある文章にたまたま巡り合って

「世界にはいま自分が生きている勝つか負けるかが基準の力の世界だけではなく、別の基準がある全く違う世界があるんだ」と気が付いた。

そして地元から離れて飛び立っていく。そんな若者が「椎名誠」になった。

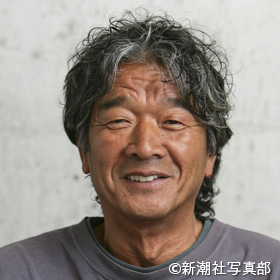

椎名 誠、

椎名誠 シイナ・マコト

1944年東京生まれ。作家。純文学からSF小説、紀行文、エッセイ、写真集など、幅広い作品を手がける。大の科学好き。

1990年、『アド・バード』で日本SF大賞を受賞。『岳物語』『犬の系譜』(吉川英治文学新人賞)『家族のあしあと』

『そらをみてますないてます』などの私小説系作品も多い。自然科学系のノンフィクションでは『すばらしい黄金の暗闇世界』『水惑星の旅』などがある。