ウィニフレッド・バード『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)の訳出にあたって多くの資料に目を通しました。

これ以外にも多くの文献を入手し、確認しました。

先人たちの偉大なる仕事がなければ、とてもできないことでした。多くの著者、関係者に深く感謝します。

ウィニフレッド・バード『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)の訳出にあたって多くの資料に目を通しました。これ以外にも多くの文献を入手し、確認しました。先人たちの偉大なる仕事がなければ、とてもできないことでした。多くの著者、関係者に深く感謝します。

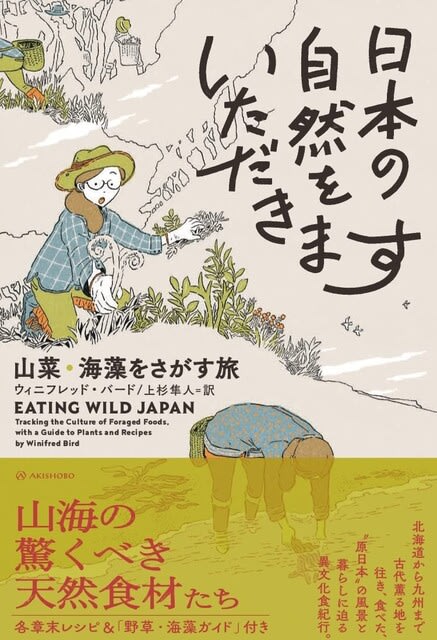

日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅

ウィニフレッド・バード/著

上杉 隼人/訳

亜紀書房

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1102&st=4

PR動画

「野草・海藻レシピ集」

https://drive.google.com/file/d/1VOtSo46sbsXH82nY0w0VRNmmlhqztgty/view

ウィニフレッド・バード/上杉隼人訳『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)の特別附録「野草・海藻レシピ集」を公開しました。

以下の亜紀書房のウィニフレッド・バード/上杉隼人訳『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)の詳細ページからダウンロードしてください。

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1102&st=4

PRビデオも作りました。

ウィニフレッド・バード/上杉隼人訳『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)のPRビデオが完成しました。

ウィニフレッド・バード/上杉隼人訳『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1102&st=4

〈北海道から九州まで〉

古代薫る地を往き、食べた、〝原日本〞の風景と暮らしに迫る異文化食紀行

----------------------

蕨(ワラビ)/ 蕗(フキ)

屈(コゴミ)/ 楤の木(タラノキ)

薇(ゼンマイ)/ 蕗の薹(フキノトウ)

栃の実(トチノミ)/ 孟宗竹(モウソウチク)

行者大蒜(ギョウジャニンニク)/ 山葵(ワサビ)

若布(ワカメ)/ 天草(テングサ)

海蘊(モズク)/ 茗荷(ミョウガ)

杉菜(スギナ)/ 銀杏(ギンナン)

二輪草(ニリンソウ)/ 大姥百合(オオウバユリ)……

農耕以前よりこの国で食べられてきた野草や海藻。

「栽培作物」にはない、その滋味あふれる味わいと土地ごとの記憶をたどる旅が、今はじまる。

----------------------

日本の豊饒な自然に触れることで、食料を大切にしたいと思えるし、ささやかな料理の楽しみが味わえる。こうした気持ちは栽培食物からはまず得られない。(「はじめに」より)

〈和歌の世界に誘われながら、時空を超えた食の旅へ〉

ぜひご覧ください!

ウィニフレッド・バード/上杉隼人訳『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)のPRビデオ

ウィニフレッド・バード『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)が3月8日発売となる。

見本もできた。

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1102&st=4

この本はまさしく著者とのコラボレーションというもので、「訳者あとがき」にも次のように記した。

こうした問題はすべて著者に確認することで解消された。古典の文献の引用、解釈などで不安があるところはすべてメールで質問した。訳者はすでに三十年以上、翻訳の仕事をしているが、著者にこれほど多くのことをたずねたのは初めてだ。ウィニフレッド・バードもひょっとしてうんざりしたかもしれないが、何をたずねてもすぐに親切に答えてくれた。日本人であるわたしが日本の古典文献を読み間違えていて恥ずかしい思いをしたことも少なくない。

もはやおわかりと思うが、本書の翻訳は著者ウィニフレッド・バードとのコラボレーションによるものだ。

その著者ウィニフレッド・バードからありがたいコメントをもらい、本にも入れるように言われたのだが、これだけは辞退させていただいた。

だが、本日のGetUpEnglishでは、ウィニーの身に余る大変光栄な謝辞の言葉を紹介させていただく。

To Hayato Uesugi, thank you for allowing me to be a collaborator in the fascinating process of bringing this book to Japanese-language readers, and for going above and beyond what is demanded of a translator to ensure that it maintains the spirit of the original while improving its accuracy. The care you put into your work gives me the confidence to share this book with an audience that is deeply knowledgeable about its subject, sansai.

Winnie

ウィニーはものすごく好奇心旺盛で、研究熱心で、英語の文献も日本語の文献も徹底的にチェックする上に、英語の文章がうまく、そして謙虚だ。

「訳者あとがき」には次のようにも記した。

バードが取材した人たちに名前の日本語の表記など確認するために連絡することもあったが、この人たちもウィニーの日本文化に対する強い好奇心と人柄のよさに強く感銘を受けていることが感じられた。この人たちも、ウィニーのおかげで自分たちの社会と文化のすばらしさを再確認できたのだ。

ウィニフレッド・バード『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1102&st=4

どうかよろしくお願いします。

日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅

ウィニフレッド・バード/著

上杉 隼人/訳

亜紀書房

見本出来!

ウィニフレッド・バード『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)は、めでたく校了した。書影も出た。

著者ウィニフレッド・バードらしき女性を描いたイラストもかわいい。

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1102&st=4

日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅

著者 ウィニフレッド・バード/著

上杉 隼人/訳

価格 2,200円(税込)

発売日 2023年3月8日

判型 四六判

製本 並製

頁数 320頁

ISBN 978-4-7505-1782-7

Cコード C0095

そして亜紀書房のサイトから無料ダウンロードで提供するPDF「野草・海藻レシピ集」もどうにか訳了。

今日のGetUpEnglishは大幅に更新が遅れ、ふたたびGoodNightEnglishになってしまったが、この「野草・海藻レシピ集」からひとつご紹介する。

誰もが知っているこの一品だ。

Rice porridge with seven wild greens

In Japan, families eat nanakusagayu on January 7 to refresh their digestive systems after gorging on the rich foods of the New Year’s holiday and to bring good health throughout the year. The simple porridge is traditionally made with seri, nazuna, gogyo, hakobera, hotokenoza, suzuna, and suzushiro (Japanese parsley, shepherd’s purse, cudweed, chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon radish), but do not feel limited by this list or by the number seven. Any tender, young spring or winter green can be used—try watercress, dandelion, chicory, plantain, or whatever else grows in your neighborhood. Include a baby turnip or daikon radish, with its greens, to add some variety to the texture. If your greens are very bitter, reduce the quantity; Japanese recipes typically use half the amount of greens recommended here. You may substitute short-grain brown rice by increasing the water to 5½ cups and simmering for about two hours, removing the lid for the last half hour if the porridge seems too watery. The texture will be slightly less glutinous than if you use white rice.

Serves 4

IngredIents

½ cup short grain white rice

4 cups water

¼ lb tender wild spring greens, including one small turnip or daikon radish (see note above)

Salt

InstructIons

- Combine the rice and water in a medium saucepan. Let soak for 30 minutes.

- Bring the rice to a boil. Lower heat and cover, leaving lid ajar to prevent overflows. Simmer gently, stirring occasionally, for 40 minutes or until the rice has broken down into a thick porridge.

- While the rice is cooking, wash the greens thoroughly and remove any tough stems. Separate the turnip or radish from its greens and slice into thin, bite-sized pieces. Bring a medium pot of water to a boil and blanch the turnip or radish pieces until just tender. Remove with a slotted spoon and drain. Using the same water, blanch the greens until wilted but still bright green. Drain, rinse under cold water, and squeeze firmly to remove excess water. Chop into small pieces.

- When the porridge is done cooking, stir in salt to taste. Start with about 1⁄3 teaspoon; it should not be overly salty. Stir in the chopped greens and turnip or radish. Serve hot.

七草粥

日本では1月7日に家族で七草粥を食べる。正月にぜいたくな料理をたくさん食べたので人々の消火 器は疲れている。その機能回復をはかり、1年の健康を願うのだ。

この簡素な粥は昔からセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロで作られる(本書39~40ページ参照)。だが、これらの草の名前や、7という数字にこだわらなくてよい。やわらかい春や冬の若芽であればどれも粥の具材になる。クレソン、タンポポ、チコリー、オオバコのほか、近くに生えている野草があれば、それも試してみよう。小カブや大根や大根の葉も、食感に変化をつけるために粥に加えられる。

野草の苦味が強ければ量を減らすこと。日本で一般的に作られる七草粥には、このレシピにある材料はどれも半分ほどしか使われない。

白米の代わりに玄米を使ってもよい。その場合、水を5と2分の1カップに増やし、炊く時間を約2時間にする。それで水っぽくなるなら、最後の30分はふたを外しておく。白米を使うより粘り気の食感はわずかに少ない。

材料(4人分)

白米 2分の1カップ

水 4カップ

やわらかい春の野草 7グラム(小カブまたは大根も入れる。先ほどの説明を参照)

塩

作り方

1 中くらいの片手鍋に白米と水を入れ、そのまま30分水に浸す。

2 沸騰したら火を弱め、ふきこぼれないように少しずらしてふたをする。時折かきまぜながら40分、もしくは米が崩れて粥状になるまでとろ火で静かに炊く。

3 ご飯を炊いているあいだ、野草をよく洗って硬い茎の部分を取る。カブまたは大根は葉と分けておき、ひと口大に薄切りする。中くらいの鍋に沸騰させたお湯で、切ったカブまたは大根をやわらかくなるまで茹でる。穴あきのおたまで取り出し、水気を切る。その湯を使い、しんなりして鮮やかな緑が消えない程度に野草をゆがく。湯を捨てて冷水で洗い、しっかりしぼって水気を切り、細かく刻む。

4 白米が粥状になったら適量の塩を入れて混ぜる。最初は小さじ3分の1ほど入れるとよい。塩辛くなりすぎないように注意すること。刻んだ野草、カブまたは大根を入れて混ぜ、熱いうちにいただこう。

今回は『ロキ』を訳しながらだったので、切り替えがむずかしかったところはあるが、いつもいろんなものが訳せて楽しい。

ウィニフレッド・バード『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)は、めでたく校了した。書影も出た。

著者ウィニフレッド・バードらしき女性を描いたイラストもかわいい。

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1102&st=4

日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅

著者 ウィニフレッド・バード/著

上杉 隼人/訳

価格 2,200円(税込)

発売日 2023年3月8日

判型 四六判

製本 並製

頁数 320頁

ISBN 978-4-7505-1782-7

Cコード C0095

だが、昨日のGetUpEnglishにも書いたが、本文に「野草・海藻レシピ集」は亜紀書房のサイトから無料ダウンロードで提供するようにするので、それを本体刊行までに訳し、レイアウトデザインし、アップしないといけない。

これが非常に苦しい。

料理は好きだが、レシピの数は乏しい。料理関係の語彙は英語、日本語とも極貧だ。大苦戦している。

そんなわけで、今日のGetUpEnglishは大幅に更新が遅れ、GoodNightEnglishになってしまったが、「野草・海藻レシピ集」からひとつご紹介する。

Sunomono / Vinegared dishes

Sunomono are tart little explosions of flavor made from raw or cooked vegetables or seafood tossed in vinegary dressing. Although they take the place of salad in traditional Japanese meals, raw greens are not typically used. All wild greens as well as most other sansai should be blanched, chilled, and thoroughly patted dry before dressing. The classic sunomono dressings include nihaizu, made from vinegar and soy sauce; sanbaizu, made from vinegar, soy sauce, and sugar or mirin; and amazu, made from vinegar and sugar. All of these may be mellowed with dashi or water and seasoned with yuzu, ginger, or any number of other additions.

酢の物は生野菜や火を通した野菜、魚介類を酸味のあるたれで和えるが、そこから酸っぱい風味が出てきて口の中で小さく罅(は)ぜる感じが味わえる。

和食ではサラダの代わりとされるが、サラダと違って葉物野菜を生のまま使うことは普通ない。野草も山菜もすべて湯がいて冷やし、やさしく押さえて水気を完全に切ってから合わせ酢に混ぜる。

代表的な合わせ酢には、酢と醤油で作る二杯酢、酢と醤油と砂糖またはみりんで作る三杯酢、酢と砂糖で作る甘酢がある。出汁や水を加えてまろやかにしてもいいし、ユズ、ショウガのほかを加えた味つけも楽しめる。

tart little explosions: 口の中で小さく爆発する酸味。「罅(は)ぜる」とするといいかも。

dressing: この場合は、「合わせ酢」が適当だろう。

このあと、「葉ワサビの三杯酢」のレシピが出てくるのだが、実際にワサビを使って調理してみたい。生ワサビは今手に入るのか?

ウィニフレッド・バード『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(亜紀書房)は、めでたく校了した。

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1102&st=4

日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅

著者 ウィニフレッド・バード/著

上杉 隼人/訳

価格 2,200円(税込)

発売日 2023年3月8日

判型 四六判

製本 並製

頁数 320頁

ISBN 978-4-7505-1782-7

Cコード C0095

だが、「野草・海藻レシピ集」は亜紀書房のサイトから無料ダウンロードで提供するようにするので、それを本体刊行までに訳し、レイアウトデザインし、アップしないといけない。

本日のGetUpEnglishはこの「野草・海藻レシピ集」からひとつレシピを紹介する。

Triple sesame dressing

Gomadare

Serves 4

IngredIents

1 TBS Japanese sesame paste (neri goma) or tahini

1 TBS warm water

¾ tsp honey

1 TBS vegetable oil

1 TBS ground toasted sesame seeds (suri goma)*

½ tsp sesame oil

2 tsp rice vinegar

¾ tsp soy sauce

Large pinch salt

InstructIons

Stir together the sesame paste, honey, and warm water in a small bowl or jar. Add the remaining ingredients and mix well.

note: Although suri goma can be bought in plastic packets, sesame seeds are best freshly toasted and ground. Toast in a small frying pan over medium heat, stirring constantly, until just golden. Crush lightly in an earthenware suribachi mortar or stone mortar (don’t turn them into paste).

ゴマづくしのゴマドレッシング

材料(4人分)

練りゴマまたはタヒニ 大さじ1

温水 大さじ1

蜂蜜 小さじ4分の3

植物油 大さじ1

すりゴマ 大さじ1

ゴマ油 小さじ2分の1

米酢 小さじ2

醤油 小さじ4分の3

塩 多めのひとつまみ

作り方

小さめのボウルまたは広口瓶に練りゴマ、蜂蜜、温水を入れてかき混ぜてから、残りの材料を加えてよく混ぜる。

メモ

小分けにパックされたすりゴマも売っているが、炒りたて、すりたてがいちばんおいしい。小さめのフライパンを中火にかけ、金色になるまでかきまぜながら炒る。陶製のすり鉢または石製の乳鉢で軽くすりつぶす(ペースト状にしないように気をつけること)。

sesame:ゴマ。単複同形。Triple sesame dressingは「ゴマづくしのドレッシング」と訳した。

TBS: tablespoonの省略形。大さじの場合はTBS(もちろん、テレビ局の名前ではない)、小さじであればtsp(teaspoon)と表記する。

このメニューの翻訳がなかなかきびしい。料理は好きだが、「この言い方は日本語では普通どう言うか?」といつも以上に考えなければならないし、気になるものはやっぱり自分で作って確認したい。

著者も「その野草や山菜が手に入らなければ、似たもので代用してみること」と書いているので、いくつか試している。おいしくできたものもあれば、そうでもないものもある。おいしくできなかったのは、わたしの料理の腕が問題なのかもしれない。

そんなことをしていると時間もかかるし、お金もかかる(最近の食材の値段の高騰には驚くばかりだ)。近くのスーパー、スーパーおっ母さん、激安本舗、ディスカウントスーパーマーケット「オーケー」、東武ストアでなるべく安いものを買うようにしている。

ディズニーものの急ぎの翻訳が2本あって、1本は予定通り2週間で訳せたが、もう1本も2週間で訳さなければならないし、今年一番気合を入れて取り組んでいる本の翻訳は毎日少しずつ進めたいので、この「野草・海藻レシピ集」の翻訳が遅れているが、あと数日で何とかしたい。

2022年12月31日の大晦日に、『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(ウィニフレッド・バード著、上杉隼人訳、亜紀書房より、2023年3月頃発売予定)のゲラが届いた。

https://kiryutimes.co.jp/column/uesugi/32326/

https://kiryutimes.co.jp/column/uesugi/32723/

それからゲラ校正を進めている。

今回の本は日本文化に精通した著者が実際にその場に足を運んで膨大な調査を行った末に書き上げた渾身のルポルタージュなので、著者が日本語で直接語り下ろしているような日本語にしたい。

Acknowledgmentsで著者はあらゆる人に感謝しているが、日本人の名前にははすべて正確な漢字を充てるのは当然のこととして、言い方もなるべく日本語として違和感のないものにしたい。

今日のGetUpEnglishはその一部をご紹介したい。

This book would not exist without the generosity of the many people who shared their knowledge, experience, and support at every stage of its creation. I am especially grateful to those of you who opened your homes and places of business to me, fed me at your tables, and took me on walks in the woods:

制作過程の随所で多くの人たちに寛容にも知識と経験と支援を差し伸べてもらえることがなかったら、本書は到底世に送り出せなかった。わたしを自宅や店や仕事場に迎え入れて山菜や海藻の料理を食べさせてくれた上に、森林の案内もしてくれた以下の人たちに、何より深く感謝する。

こちらも3月には刊行できればと思う。

どうかよろしくお願いします。

ウィニフレッド・バード『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(仮題)が、亜紀書房より10月に発売予定だ。

本書がすばらしいのは、充実した本文だけでなく(「桐生タイムス」の連載をご覧いただきたい)、非常に味わい深い「野草・山菜ガイド」もついていることだ。

本日のGetUpEnglishはその一部を英語とあわせてご紹介しよう。

フキ(蕗。または苳、款冬、菜蕗)

一般英語名 バターバー、ジャパニーズ・スイート・コルツフット(バターバーはフキ属の総称。コルツフットもまたフキタンポポTussilago farfaraの一般英語名で、同じキク科でも異なる仲間)

学名 Petasites japonicus

ここで採集できる! 日本全国、北海道から沖縄までの山間部および平野部でよく見られる。秋田県以北では、アキタブキ、エゾブキ、またはオオブキ(Petasites japonicus subsp. giganteus)という大型の亜種が多くを占める。中国と韓国も原産であり、北ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、ハワイ、太平洋岸北西部、カナダのオンタリオ州では帰化植物*2となっている。

庭で栽培しやすいが、地下茎によって概して勢いよく伸び広がる。

DESCRIPTION: Fuki flower buds are a beloved sign of spring throughout Japan, relished for their pungent, bitter flavor, while the simmered leafstalks are a classic of country cooking. In kaiseki cuisine the buds are sometimes used as a seasonal addition to the light, clear soups served between more elaborate courses. Colonies of the pale-yellow-green buds (fuki-no-to) emerge from the earth in earliest spring, sometimes even melting holes in thin snow as they seek the sun. Approximately the size of a brussels sprout, the oval bud is wrapped in pointed, leaf-like bracts. Male flowers are light yellow while females are white, but both are edible. After the buds blossom, round, toothed leaves emerge on thick, rough stalks. Ainu folklore tells of a race of small people called the koropokkur, or “people beneath the butterbur leaves,” who inhabited the Sakhalin and Kuril islands in ancient times.

これがフキだ! フキの葉柄(ようへい)の煮物は代表的な日本料理である一方、つぼみは日本中で愛らしい春の知らせと思われており、この刺激ある苦味が楽しまれている。懐石料理ではこのつぼみが季節の味として、手の込んだほかの品の合間に出されるあっさりとしたお吸い物の具として添えられることある。

春先になると淡い黄緑のつぼみ(フキノトウ)が地面から一斉に突き出し、溶け出した薄雪の隙間からも太陽を求めて顔を覗かせるものもある。フキノトウは楕円形の芽キャベツほどの大きさで、葉っぱのような先のとがった苞葉に包まれている。雄花は薄い黄色、雌花は白色でどちらも食用になる。つぼみが開くと、太く堅い茎に丸くてぎざぎざのある葉が伸び出す。

アイヌの民間伝承によると、コロポックル(「フキの葉の下に住む人」という意味)と呼ばれる小人種族が、サハリンや千島列島に住んでいた。

毒性のあるもの フキに含まれているピロリジジンアルカロイドは、肝臓に有害で、発がん性があるとも考えられる。生で食べたり大量に食したりしないこと。フキのつぼみは同じく春先に地面から生える有毒のフクジュソウ(Adonis ramosa、Adonis amurensis)のつぼみに似ている。このフクジュソウの苞葉にはフキのような白い産毛がない。フクジュソウの花は明るい黄色の大きな花弁を持ち、薄い黄色の穂状の小さな花を咲かせるフキとは異なる。

採集にあたって注意すること 開き始める前のぎゅっとつぼみを閉じたフキノトウを選び、根元からひねりポキッと折って収穫すること。雪国のものがもっとも香りがよいと言われている。強靭な地下茎によって伸び広がるので、通常採りすぎは心配しなくてよい。

時期の終わりには太った葉柄を手鎌やナイフで収穫し、一番やわらかい葉以外はすべて捨てるとよい。湿った土壌で育った大きなフキを探し、太くて(赤みのない)緑の茎を選ぶこと。

調理前にしておくこと(下準備) フキノトウはつぼみを塩で揉んでゆすいだり、さっと湯がいたり、刻んで冷水にさらしたりすることで、苦味はいくらか取れるだろう。ただし、この苦味がフキノトウの持ち味でもあるので、取りすぎないように注意すること。

葉柄は先端と根元を切り落とし、沸騰した十分な量の湯の中で十分間茹でる(うんざりする皮剝きがさらに大変になるので、鍋に入る大きさに切ったら、必要以上に小さく刻まないこと)。もしあれば湯に米ぬかを一握り加える。湯を捨てて冷水にさらす。一本ずつ茎の先端と根元の両側から筋っぽい外皮をむいて、繊維をすべてしっかり取りのぞく。真水に入れて、水が茶色くなったら変えながら十二時間浸す。

やわらかい若葉は茎と一緒に料理されることもある。茹でる以外に下処理は必要なし。

おすすめ調理法 フキノトウはふき味噌(細かく刻んで油で炒めたフキノトウを味噌と混ぜてペースト状にする)、天ぷら(揚げる前に外側の苞葉をはずすこと)、味噌汁、醤油と出汁で炒めたマリネ、茹でたフキノトウの二杯酢マリネ。葉柄は炒め物(特にさつま揚げか油揚げが合う)、煮物、つくだ煮。薬のような匂いは味の濃い調味料で調整すること。日本では成長した葉は一般的に食されないが、韓国ではご飯と肉を包んで利用される*3。

*2 本来の生育地から人間が媒介してほかの地域に移され、そこで野生化して繁殖する植物。

*3 第1章「金明姫さんの「フキの葉包みのおにぎり」参照。

本日も更新が遅れてしまって、申し訳ございません。

亜紀書房より発売予定のウィニフレッド・バード『日本の自然をいただきます 山菜・海藻をさがす旅』(仮題)、いよいよゲラ校正がはじまる。

Winifred Bird, Eating Wild Japan: Tracking the Culture of Foraged Foods, with a Guide to Plants and Recipes

https://www.stonebridge.com/catalog-2020/Eating-Wild-Japan

今日のGetUpEnglishは同書の一部を紹介する。

From the cultural center we headed back into the mountains to find the guesthouse we had arranged to stay at for the night. As we turned off the main highway, skeptically following the navigation system in our rental car, the road narrowed to one lane hemmed in on either side by dense forest. For a while it wound up and down and around the steep slopes, threatening to disappear at any moment beneath encroaching vegetation. And then, suddenly, it burst into a verdant, open valley. We had been abruptly delivered into a hidden mountain world. The valley was half deserted now, victim no doubt to its inconvenient location, but breathtakingly beautiful in a dilapidated, pastoral sort of way.

アイヌ文化情報センターを後にして山間部に入り、予約しておいた宿を探した。

レンタカーのナビゲーション・システムを疑いつつ、国道を逸れて両側に鬱蒼とした森が広がる車一台しか通れない細い道に入った。道は上がったり下ったりしながら急な斜面を回り込むようにして続いていたが、いつ生い茂る木々の中で消えてしまってもおかしくないように思えた。

そこで突然、目の前に鮮やかな緑に覆われた谷が広がった。思いもよらず秘境に入り込んでいた。不便な場所ゆえに谷は疑いなく半ば放置された状態にあるが、朽ちゆく田園を思わせる光景は息を呑むほど美しかった。

著者インタビューも早めに行いたい。

更新が遅れてしまい、誠に申し訳ございません。

こちらの翻訳が最終段階。

Winifred Bird, Eating Wild Japan: Tracking the Culture of Foraged Foods, with a Guide to Plants and Recipes

https://www.stonebridge.com/catalog-2020/Eating-Wild-Japan

本日のGetUpEnglishは本書「結びに」の一節を紹介する。

I spent the entire day before my visit traveling north by train from Tokyo. The further we strayed from the sprawling metropolis the emptier the train became and the wilder the scenery outside. As we passed through the long underwater tunnel connecting Honshu and Hokkaido, the conductor welcomed us to the north country where “delicious food and beautiful nature” awaited, a classic romanticization of the far north. But the next morning as I took a series of trains and busses from the capital of Sapporo to Nibutani, the countryside struck me as desolate. The snow was mostly melted but the fields and forests still lacked even the faintest hint of green, and the periodic dull, gray towns felt like scabs on the land.

前日は列車で東京から北上してここに来るまで一日かかった。無計画に広がる大都会の街並みを離れると、乗客は少なくなり、自然の風景に包み込まれた。

本州と北海道をつなぐ長い水中トンネルを抜けると「おいしい料理と美しい自然」が楽しめる北国であった。極北の古典浪漫の国に入ったのだ。

だが、翌朝、札幌から電車とバスを乗り換えて地方に向かうと、荒涼とした風景が広がった。雪はほぼ解けていたが、野原も森も緑は何ひとつ見えず、土地のかさぶたのようなくすんだ灰色の町が次々に目に飛び込んでくるだけである。

The further we strayed from the sprawling metropolis the emptier the train became and the wilder the scenery outside: the further... the emptierで、「the+比較、the+比較」の「~すればするほど、…になる」だが、この「定訳」を充てることなく、「時間の進行とともに、そうなっていく」のがわわかるようにすればいいケースがほとんどだと思う。

As we passed through the long underwater tunnel connecting Honshu and Hokkaido,...: これは言うまでもなく、川端康成の『雪国』の冒頭「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」を意識した表現なので、そうであるとわかるようにしたい。

the conductor: 車掌。ここでは車内のアナウンスで到着が告げられたので、そうだとわかる処理にすればいい。

このような詩的で文学的な表現が随所に織り込まれているので、訳も相当気を使う必要がある。