讀賣新聞に「幸せの二極化」という、記事が掲載されていた。

讀賣新聞:リモートワークで起きた「幸せの二極化」分かれ目となるキーワード

掲載記事そのものは、有料会員向けなので全文を読むことはできないのだが、この紹介部分だけを読んで思い出した本がある。

児童文学の名著といわれる、ミヒャエル・エンディの「モモ」だ。

モモという孤児の女の子は、1日何をするわけではない。

モモのいる場所に、様々な人が来て話をしていくだけだ。

その話に、モモは聞くだけで何かアドバイスをするわけではない。

にもかかわらず、多くの人はモモと話す時間をとても楽しみにしている。

モモに対して正反対の存在となるのが「灰色の男たち」だ。

「灰色の男たち」は、町の人たちの時間を取り上げることで生きている。

「灰色の男たち=時間泥棒」の存在は、人の生活をあわただしくさせ、「忙しい=金儲け」ということに価値を置くことが、豊かさに繋がる、と街の人たちの時間を奪い取っていくのだ。

「灰色の男たち」が言うように、豊かさを実感できれば人は「幸福」だと感じるはずなのに、街の人たちは「幸福」を感じることができない。

できないのではなく、そのようなことを考える時間さえも無くなっているのだ。

話の筋としては、大体このような内容だと思うのだが、この掲載されている「一人当たりのGDPと日本人の生活満足度」というグラフは、図らずも「灰色の男たち」が示す「豊かさと生活の満足度」と似ているような気がしたのだ。

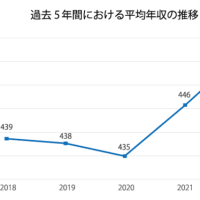

1981年から1996年の15年間で、一人当たりのGDPは飛躍的に伸びている。

その伸びは、一時期的に落ち込むことはあっても、基本的には「右肩上がり」になっている。

少なくとも1981年よりも現在のほうが、一人当たりのGDPは増えている=経済的に豊かになっている、はずなのだ。

にもかかわらず、「生活満足度」はむしろ下がっている。

その理由を考える必要があると思うのだ。

その答えの一つが、ミヒャエル・エンディの「モモ」のような気がしている。

もちろん、理由は一つではなく様々な要因が複雑に絡み合い、生活者の価値観をこの40年近い時間で変わっていったはずだ。

「昔はよかった」的な懐古調的発想ではなく、「生活の満足度」とは何か?ということを、「新型コロナ」の感染拡大によって大きく価値観を変えざる得ない今だからこそ、考えるチャンスなのではないだろうか?

少なくとも、日本では「国はさほど当てにならないかもしれない」という認識から、「共助」という行動が生まれやすい環境になりつつあるだろう。

その「共助」を自主的にできる人は、「幸福度(生活の満足度)」が高い、という指摘は様々な論文が指摘している。

何より、近江商人の「三方良し」という考えは、今のビジネスには必要な考えのように感じている。

リモートワークによって、暮らしと仕事が接近したことで見えてくる「新し価値観」。

その「新しい価値観」の中に、「共助に参加することで、生活の満足度が上がる」という価値観が、これからは重要になってくるような気がしている。