昨日と、3日前の投稿が、写真を残して消えてしまった。

日記だから、何を書いたか詳しくは覚えていないのだが、アップしなおそうと思っている。

デジタルは、やはりいろんな意味で怖い。

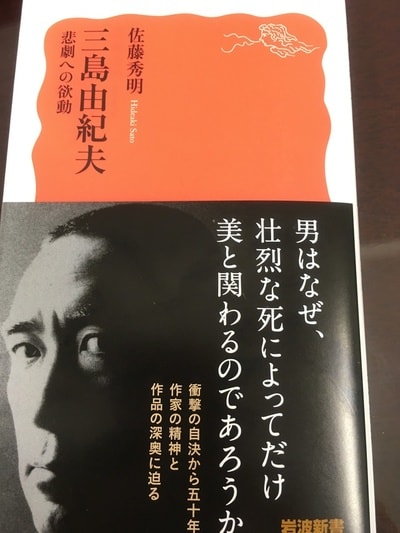

三島由紀夫が割腹自殺を遂げてから、この25日で、50年だそうだ。

当時小学校から帰ったら、母親が、テレビを食い入るようにして見ていたのを思い出す。

当時は、三島由紀夫という人を知らなかった。

先日紹介したジョンとヨーコのインタビューはその翌年のものだが、ヨーコの発言や、左翼運動への関わりにも、三島の影響(共に学習院卒)が感じられるか。

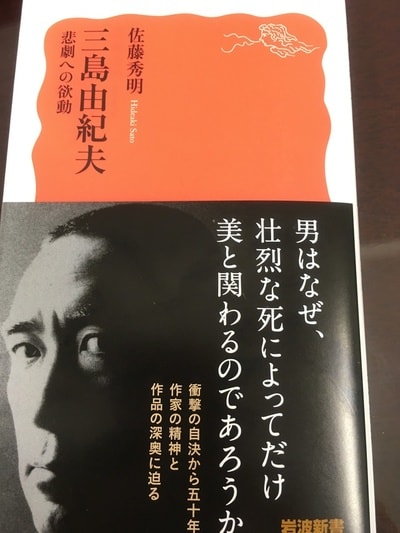

本書は、新書ながら、三島の作品とその背景、その背景にある思想、考え方を、新情報をふんだんに交えて評論している。

やや難解なところもあるが、大学時代、三島のほとんどの小説、戯曲を読破した私としては、感動の一冊だった。

三島の行動は、あまりにも奇異で、突飛で、理解に苦しむところが多いが、その行動の幹を前意味論的欲動によるものとして、議論を展開している。

そもそも、この言葉自体が難しいのだが、悲劇的なもの、身を挺するという意味で使っている。

私はいろんな作品、写真集を見て、ナルシシズムを感じていたのだが、どうも全くお角違いのようで、もっと素朴な純粋なその時々の気持ちから、具体的な行動、制作をしていたことが分かってきて、そういった意味では、壮絶な最期を迎えたため、研究が深化したということになる。

いろんな話が出ていてあげるときりないが、東大法学部出と聞いていたので、凄く頭が切れる人かと思っていたら、頭が切れるのには間違いないが、学習院からの推薦枠で入って、その後も、小説家としての特異な才能は発揮していたものの、小説家として自立しようと決心したのは、卒業後、役所務めを数年してからのことだという。

作品群が、時代順に取り上げれ、その意味、意義が語られるが、その多彩さ、その背景となっている、三島の人生・思想の変化には、全くもって、感嘆させられる。

最後について、三島がどこまで真剣に実行に移そうとしていたかは定かではないものの、衝動的なものであった可能性も、否定できない。ただ、その思想は、若い頃から心の奥底に眠っていて、作品の端々に表れていたものだ。

皇居で、自刃するアイデアもあったようだが、どこまで本気だったかわからず、結果、1970年11月25日となった。

川端がノーベル賞を取って、もう自分にはないと諦めた時から、針は進んでしまったのかもしれない。

ご家族、川端、そして多くの読者は、”残されたもの”になり、放り出された感覚のまま50年が経過した今も、三島が投げかけた問いに対する答えは、出ていないと感じた。

一般読者を対象としながら、凄くレベルの高い本だ。

日記だから、何を書いたか詳しくは覚えていないのだが、アップしなおそうと思っている。

デジタルは、やはりいろんな意味で怖い。

三島由紀夫が割腹自殺を遂げてから、この25日で、50年だそうだ。

当時小学校から帰ったら、母親が、テレビを食い入るようにして見ていたのを思い出す。

当時は、三島由紀夫という人を知らなかった。

先日紹介したジョンとヨーコのインタビューはその翌年のものだが、ヨーコの発言や、左翼運動への関わりにも、三島の影響(共に学習院卒)が感じられるか。

本書は、新書ながら、三島の作品とその背景、その背景にある思想、考え方を、新情報をふんだんに交えて評論している。

やや難解なところもあるが、大学時代、三島のほとんどの小説、戯曲を読破した私としては、感動の一冊だった。

三島の行動は、あまりにも奇異で、突飛で、理解に苦しむところが多いが、その行動の幹を前意味論的欲動によるものとして、議論を展開している。

そもそも、この言葉自体が難しいのだが、悲劇的なもの、身を挺するという意味で使っている。

私はいろんな作品、写真集を見て、ナルシシズムを感じていたのだが、どうも全くお角違いのようで、もっと素朴な純粋なその時々の気持ちから、具体的な行動、制作をしていたことが分かってきて、そういった意味では、壮絶な最期を迎えたため、研究が深化したということになる。

いろんな話が出ていてあげるときりないが、東大法学部出と聞いていたので、凄く頭が切れる人かと思っていたら、頭が切れるのには間違いないが、学習院からの推薦枠で入って、その後も、小説家としての特異な才能は発揮していたものの、小説家として自立しようと決心したのは、卒業後、役所務めを数年してからのことだという。

作品群が、時代順に取り上げれ、その意味、意義が語られるが、その多彩さ、その背景となっている、三島の人生・思想の変化には、全くもって、感嘆させられる。

最後について、三島がどこまで真剣に実行に移そうとしていたかは定かではないものの、衝動的なものであった可能性も、否定できない。ただ、その思想は、若い頃から心の奥底に眠っていて、作品の端々に表れていたものだ。

皇居で、自刃するアイデアもあったようだが、どこまで本気だったかわからず、結果、1970年11月25日となった。

川端がノーベル賞を取って、もう自分にはないと諦めた時から、針は進んでしまったのかもしれない。

ご家族、川端、そして多くの読者は、”残されたもの”になり、放り出された感覚のまま50年が経過した今も、三島が投げかけた問いに対する答えは、出ていないと感じた。

一般読者を対象としながら、凄くレベルの高い本だ。