Fさんのお宅で、香道自主お稽古

みんなで8人、

ササっと一緒にランチを済ませて

勘兵衛のおにぎりとおかず

Fさん手作りの粕汁とお漬物

おなかがいっぱいになった。

それぞれの香道手前をお稽古して

その日の当番の方が

組香と文台(記録係)を担当して

香遊びをする。

今回は 私が文台担当だった。

「巳歳香」という季節の組香

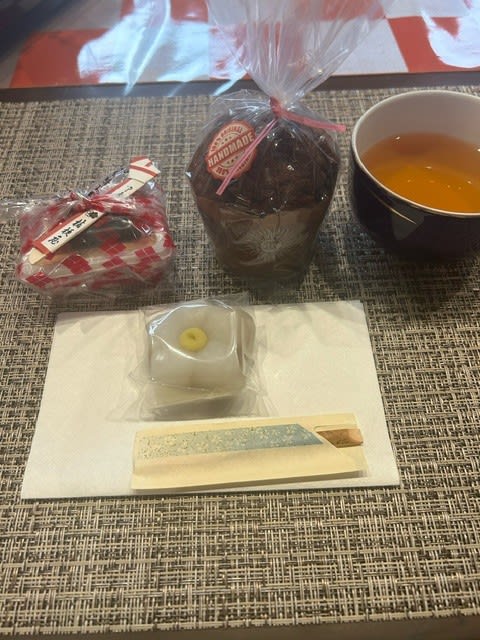

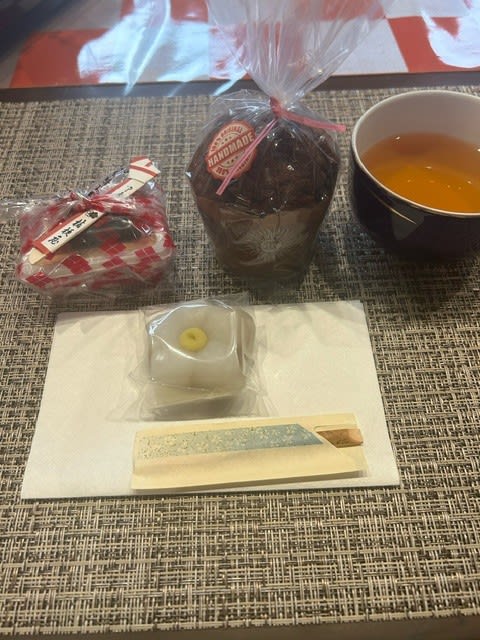

それから、楽しいティータイムを

信玄餅や手作りマフィンに

新蝶屋さんの和菓子

いろいろな話題で話が弾み

ほんとに充実の心豊かな時間となる。

Fさんのお宅で、香道自主お稽古

みんなで8人、

ササっと一緒にランチを済ませて

勘兵衛のおにぎりとおかず

Fさん手作りの粕汁とお漬物

おなかがいっぱいになった。

それぞれの香道手前をお稽古して

その日の当番の方が

組香と文台(記録係)を担当して

香遊びをする。

今回は 私が文台担当だった。

「巳歳香」という季節の組香

それから、楽しいティータイムを

信玄餅や手作りマフィンに

新蝶屋さんの和菓子

いろいろな話題で話が弾み

ほんとに充実の心豊かな時間となる。

雪が降らず、暖かい日が続く。

初釜で、先生にいただいた花入れに

水仙を。

「舞のつどい」が無事に終わって

次は2月のお祝いの会で踊る

祝舞のお稽古が始まった。

「千代の寿」、お目出たい演目で

時間も4分少し。

会で踊るには、ちょうどよい位の長さだ。

二羽のつがいの鶴が舞う様子を

表現する踊りで あらかた覚えた。

あとは何回も稽古するのみ!

師匠は先日、86歳になられたそうだが

元気そのもの、で お稽古も厳しい厳しい!

運動不足の私も、おかげで良いエクササイズになる。

土曜日は先生宅での初釜へ。

朝早くから 水屋の勉強を

させていただいた。

初釜では、

日頃一緒にお稽古していない、

社中のお仲間の方達に

お会いし、和やかな良いひと時を

過ごすことができる。

蠟梅と寒芍薬(クリスマスローズ)

つらら型の花入れに。

先生のお宅で茶道を習い始めてから

もう20回近く、新年の初釜に参加した。

初めは、わからないことだらけで

諸先輩に教わりながら

お客様の学びをして

何年か経つと 薄茶点前や炭手前を。

またしばらくすると懐石のお手伝いや

お運び・初釜全体の裏方仕事を。

少しずつ、全体が見えてきた。

根気強く指導して下さった、

先生に感謝しつつ、

将来は自分自身で 茶事をしてみたいなあと

ほのかな憧れを持つようになった。

今年も、茶道を心して頑張ろう!

大阪松竹座へ

片岡仁左衛門・坂東玉三郎

人間国宝コンビの

新春特別公演を観に行った。

せっかく大阪まで行ったのだから

湯木美術館の展覧会も鑑賞。

☆お染久松色読販

土手のお六・鬼門の喜兵衛

☆ 舞踊劇 神田祭

このお二人の公演は

販売と同時にすぐ売り切れになるほど

人気の公演だそう。

さすが・さすがの舞台だった!

美しくて、江戸のきっぷの良さが

かっこ良すぎて鳥肌立つ。

舞踊劇、特に玉三郎さんの

しなやかで美しい舞に

眼が釘づけとなり

感動した!

この素晴らしい舞台の影で

どれほどの努力をされたのだろうかと

想いを馳せる。

1月にしては暖かい日が続き

有難いような 少し怖いような。

川内有緒 著

「目の見えない白鳥さんとアートを見に行く」読了

辻井伸行さんのお母様の子育てが

注目された時期があり、

その中でも 全盲の辻井さんを度々

美術館に連れていかれたということに

大変衝撃を受け、感動したことがある。

秋に、辻井さんのコンサートで彼の演奏を

聴き、この本のことが気になっていた。

全盲の白鳥さんと一緒に

著者と仲間達が いろいろな美術館で

美術を鑑賞するというノンフィクション。

美術館は 眼だけ楽しむものでなくて

その空間・声・作品を丁寧に堪能する

場所ってことを教えてくれる。

障害のある人と あちこち巡るお話が

ほのぼのとしたユーモアに溢れ、

でも いろんな大切なことを

考えさせてくれる本だった。

蝋梅と曙椿

日舞に引き続き

日曜日は 裏千家淡交会の初茶会

教授者会からスタッフとして

裏方をお手伝いさせていただいた。

お正月らしい、清らかなしつらえ。

久しぶりの和室での茶席だった。

スタッフとして動くのは

体力も必要で大変だったけれど

美味しい点心をいただき

花びら餅とお抹茶もいただいて

ほっこりと新年らしい清らかな

気持ちになった。

さあ、今年も頑張ろう

忙しくて密度の濃い週末となった。

まず土曜日

中丹文化会館にて 日舞の発表会。

半年間お稽古を積んだ「鐘」という

演目を踊った。

この演目は、安珍・清姫伝説で有名な

「娘道成寺」を基にしたもの。

想いを寄せていた僧の安珍に裏切られた

清姫が蛇に変身して

日高川を渡り、道成寺で鐘ごと

安珍を焼き殺す、という

恨みつらみを表現した おどろおどろしい舞。

激しい情念を表現するのが

とても難しい舞だった。

何とか「舞のつどい」も済み、やれやれホッとした。

でもホッとしたのも束の間、

すぐにエンジンかけなくては。。。

2月に、お知り合いの方のお目出たい席で

舞を所望受けたのではあるが、

「鐘」の演目はふさわしくなくて

祝舞にふさわしい「千代の寿」の

稽古が始まる。

扇子と音源さえあれば

いろいろな場面で披露できるのが

日舞の良いところだと思う。

毎年恒例の人間ドックを受けに行った。

以前は いい加減に考えていたドック、

近頃は、健康が第一の資本だと思うので

ドックの注意事項をしっかりと読み、

問診表や検便も きちんと準備して

いざ 臨んだ。

イヤな検査はバリウム検査……

胃カメラよりマシなので

いつもバリウム検査を選ぶが

すごく苦手。

好きな検査は オプション検査の

インボディ。

体脂肪率・筋肉量・水分量・BMI・体重などを

細かく測る検査で 毎年受けている。

いつも看護師さんに、数値が良いよ~!と

褒められるのが嬉しくて。

(この看護師さんがとっても褒め上手!)

来年は もう少し筋肉量を増やしたいな

後日、今日の検査の結果は郵送で送られてくるが

とりあえず、血液検査などからは

悪いところはなさそうで

まずは一安心

健康第一、できる範囲で体のことを

丁寧に考えていこう。

前日の19時から何も食べていないので

病院の食堂で 日替わり定食を。

これも ほぼ毎年の恒例。

ヘルシーで美味しい

食べることができる幸せを噛み締めた

連休は 如何お過ごしでしたか

私はゆったりと過ごし

12日は 京都観世会館にて

お能の鑑賞。

片山九郎右衛門さんの「翁」を観た。

「翁」は お目出たい、

別格の演目だそう。続いて、

琵琶湖湖畔の白髭神社の由来の

「白髭」も観た。

詞章の意味もよくわからず

観ていてもあまりよくわからないが

雰囲気と音色、謡が心地よくて

途中、うとうとしながらの鑑賞となる。

観客の人々を観察していても

たくさんの人がうつらうつらしたり

眼を覚ましたりしながら観られてて

これでいいんだよね。。と勝手に納得。

最近、受付で申し込めば

1,000円でタブレット端末の貸出があり

リアルタイムでの解説や詞章の訳が

膝の上で 見れるそうだ。

私の席の両隣の方は どちらも

タブレット見ながらの鑑賞を

されていて 私も今度

借りてみよう!と思った。

お能は 各地の名勝地や歴史を

物語ったものがたくさんあって

歌舞伎や文楽の元になるものも

多くある。解説を読んでいるだけで

歴史の勉強になって面白い。

そして13日の祝日は

年末に手術をされた同級生のお宅へ

お見舞いを兼ねて ランチ会

同級生女子5人が集まった。

Yさんが 家で煮込んだおでんを

お鍋ごと持って来てくれて、

予約していたお寿司とケーキを

持ち寄り、賑やかに話が弾んだ。

手術後の友達も元気そうで何より。

話すことは やはり健康問題

今年も健康に気を付けて

仲良く楽しく過ごそうね

舞鶴地区保護司会の研修&新年交流会に

参加した。

昨年は 大津市で保護司さんが

対象者に殺害されるという

言葉にならないほど

ショックな事件が起こった。

そのようなことは前代未聞で

万が一のことだと信じているが

波紋は多大で、法務省はじめ

更生保護に携わる人々は

課題に追われて大変だと思う。

研修には、京都保護観察所の所長さんが

来てくださって

更生保護に関するお話をいろいろ

聴かせていただいた。

23歳で保護観察官になられてから

30余年、辛いこと悲しいことと同じく

嬉しい感動することも多々

経験されたことをお聴きして、

相手の気持ちに寄り添い

傾聴することが大切だと

改めて学んだ。

その人と同じ気持ちは もしかしたら

理解できないかもしれないが

そっと寄り添うことはできる気がする。

今回の所長さん、年齢をたずねると

私より2歳年下の昭和45年生まれ。

毎年、新年交流会において

京都保護観察所所長さんは

少し早く退席され、電車で京都へ

帰られるのが定石だったけど

このたびは なんと舞鶴に宿泊され

宴の最後の最後まで

舞鶴地区保護司会の皆と同席された。

西舞鶴に帰るバスの見送りまで

してくださった。

気合が違う!

一人ひとり お酒を注いでまわられた姿、

感心したのは 私だけでないと思う。

理論・正論だけでなく

人間、やはり感情・感性も大事

人の心に寄り添いたいものです。