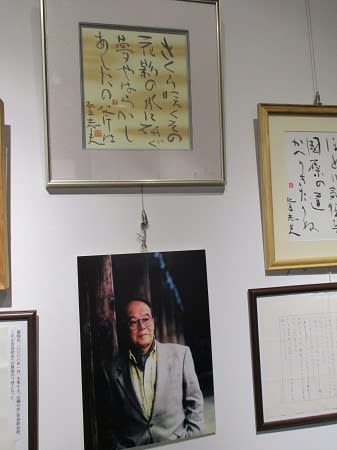

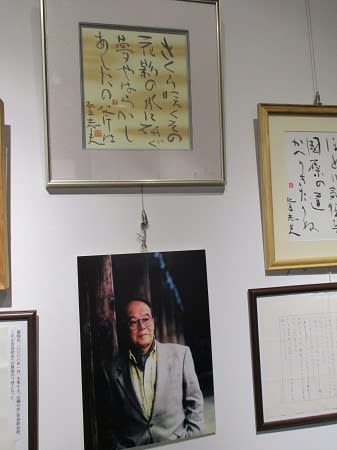

「前登志夫没後15年企画」展を奈良町にぎわいの家に訪ねた。

前さんの創作活動は「詩」から始まったようだが、私は平素から「詩」とは疎遠できた。

20代の氏が中心となった吉野発の文芸誌『望郷』『詩豹』。「歌人以前の前登志夫の活動の足跡を紹介する」とあるが…。

コピーされた何篇かの詩が蔵の壁に貼られてあって、それを読まなければ具体的に詩に触れることはできないのだが、腰をかがめ目を凝らさなければならなくて、文字を追うという根気を失うのは早かった。

「20代の頃、詩を書いていた私は、突如として20代の終りに短歌を詠むようになった」

(「いのちなりけり 現代における自然詠とは」『いのちなりけり吉野晩禱』収)

学んだこと、失ったことがあるという。

先ず学んだことは草木鳥魚を細やかに視るようになったことで、山河自然への眼を開かれた。観念の言語とイメージにまみれていたので、削ぎ落す苦痛は一入だったと書く。

が、作歌の世界に入ってたちまち自然についての考え方に覚えた違和感は、40数年たっても続いているとある。

手法上の分類、題材としての自然詠に過ぎず、自然への哲学が欠けているように思われた。

心理や感情移入しているたぐいのものが多く、余計なもの、はからいを詠み込む歌は理に落ちた後味が残る、などと書かれている。

はてはて、ムズカシイ。

『吉野山河抄』から始まる氏の散文集を通して詩歌にも触れるという読者でしかないが、言葉を味わい作家の思考に近づくために、きっとこれからも繰り返し読むだろう何冊かの本があればいい。

前さんの創作活動は「詩」から始まったようだが、私は平素から「詩」とは疎遠できた。

20代の氏が中心となった吉野発の文芸誌『望郷』『詩豹』。「歌人以前の前登志夫の活動の足跡を紹介する」とあるが…。

コピーされた何篇かの詩が蔵の壁に貼られてあって、それを読まなければ具体的に詩に触れることはできないのだが、腰をかがめ目を凝らさなければならなくて、文字を追うという根気を失うのは早かった。

「20代の頃、詩を書いていた私は、突如として20代の終りに短歌を詠むようになった」

(「いのちなりけり 現代における自然詠とは」『いのちなりけり吉野晩禱』収)

学んだこと、失ったことがあるという。

先ず学んだことは草木鳥魚を細やかに視るようになったことで、山河自然への眼を開かれた。観念の言語とイメージにまみれていたので、削ぎ落す苦痛は一入だったと書く。

が、作歌の世界に入ってたちまち自然についての考え方に覚えた違和感は、40数年たっても続いているとある。

手法上の分類、題材としての自然詠に過ぎず、自然への哲学が欠けているように思われた。

心理や感情移入しているたぐいのものが多く、余計なもの、はからいを詠み込む歌は理に落ちた後味が残る、などと書かれている。

はてはて、ムズカシイ。

『吉野山河抄』から始まる氏の散文集を通して詩歌にも触れるという読者でしかないが、言葉を味わい作家の思考に近づくために、きっとこれからも繰り返し読むだろう何冊かの本があればいい。