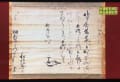

熊本では4月3日に放映された「なんでも鑑定団」、伊達政宗が細川忠興にあてた書状、鶺鴒の花押がすばらしい。

明朝藤泉へ御出候哉拙者も

可参候御供可仕候御暇之由

何比御下向候哉萬々明日

可得御意候恐惶謹言

正月廿八日 政宗(花押)

松陸奥守

細越中守様人々御中

一、此城の形を考えるに惣して三宮山を続たる山ニて有しを、其ニてハ地形広過申候ニ付、其間壱町余計も掘切城ニ構へたると見

えたり、依之切立の城と云か、是を古に陰山を陽山に改メて城を築と云は如此の事也、扨城を築ニ平山城・平城・山城とて地

形三段有之、地形の高くしても平山城有之、地形低しても山城有之事なり、宇土の城ハ地形低候ても山城と可申ニ、東西南北

の方角邪(ヒツミ)候て角ニ当り西東へ長し、本城ハ地形少高し、天守の跡ハ見え不申候へとも本丸の真中よりハ南東の間ニ少寄たると

申候、高サ三階の由、後熊本の小天守(宇土櫓)と罷成り断奥に有之也、惣して天守を建る所ハ惣見を宗とする事也、本丸の虎口弐ケ所

大手へ出る口ハ北東の間に明きたり、同搦手へ出る口ハ東南も間に明きたり、又三の郭より外へ出る虎口弐ケ所、北に当りて

虎口有之、是大手也、黒門と云

此所の門柱・扉共に黒塗たる故ニ黒門と唱たるものか、ケ様の儀は何方ニも有之義也、尾州名古屋の城ハ家康公御築被遊候

二の丸御玄関の御門黒くぬりて有之候ニ付御黒門と云、此御番ハ御持筒・御持弓シテ六組、足軽百八十人ニて相勤申候、依

之黒門の足軽申も唱申候事也

又南に当りて虎口有之、搦手也、馬場と云所へ出る口なる故に場馬口と云由也、城の後に大沼を専一の要害とし後堅固ニ取た

る城也、古法に沼を要害ニ取たる城に御堀堀様の習有之事也、北向に大手を取候ヘハ火性の城と見えたり、三ノ郭の地続東に

当り城神山村有之、是ハ城を割たる已後慶長年中ニ出来申候新在家也、此村ハ三の郭の外也、畑中に三の郭と外郭との境目の

験に石垣の根石相残居申候、堀は無之也、境目ゟ城の方ニは古城の内故屋敷構御制禁也、境目ゟ前ニは屋敷構不苦候ニ付右の

新村有之よし也、此境目の内外に首ハ諸士の屋敷有之たるよし、惣して城内城外共ニ今ハ田畑となり、古の町ノ名或ハ人の性(姓)名

を則田畑の名に唱申候由也

一、城外の噂、塩田辺ハ侍屋敷のよし、舟入の事ハ三十一ニ有之、城西に当り対の山有之、三宮山と云、是ハ所々の氏神三宮社有

之、毎年九月十九日の祭祀ニ相勤の鏑流(ママ)馬の馬場前に有之、此社古ハ大社にて社領も附居候、祭礼等美々敷有之たるよし委細

縁起ニ有之ニ付略之、中比小西領地となりし節ハ彼仁邪宗たるに依て、社人真見某漸々神躰并宝劔等を隠し置たる躰故年中行

事一事断絶申候由なり、三宮社并社家の其節は諸士の屋敷にて有之たる由、三宮山の山続に西岳と云山有之、古ハ不知今は不

残畑なり、此山の上下に馬場村有之也、此村は石の瀬町の枝郷也、慶長年中に分ルと也、是は

行孝公御引越ニ付、小身の輩石の瀬ニ被指置候ニ付、如此と見えたる也、城の後東に当て幅三、四町程の大沼有之、今ハ浅田

となり、此沼を隔て栗崎山有之、城よりハ少かヽる也、此等の沙汰ハ廿七にも有之、三宮社の前ニは屋敷無之、已前ゟ畑ニて

候よし、石橋村辺ニは太郎家中の屋敷有之たる由、本町・新町・南町と城との間弐町余有之候、乍両筋古ハ町屋又は小身の輩の

屋敷有之たる由、依之城迄は家つヽき也、其外町筋の事又石の瀬筋の儀は廿二迫合場噂の処に記之、従城亥子丑の方ニは山無

之、村々或ハ田畑計にして目懸り無之、城ゟの四方荒々如此なり