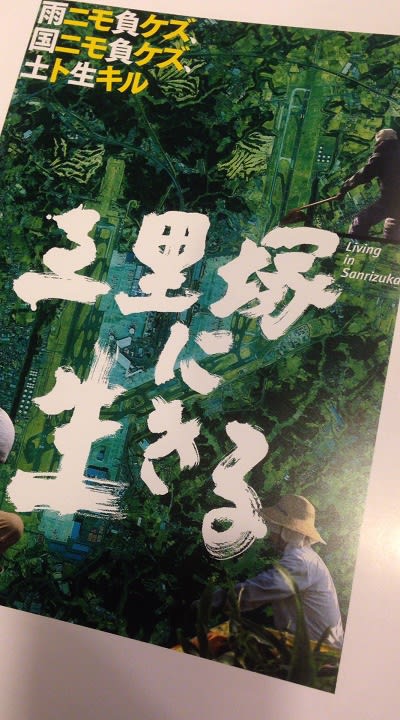

大木晴子さんにお誘いいただいて、大津幸四郎・代島治彦『三里塚に生きる』(2014年)の試写会を観た(2014年8月2日、アテネフランセ文化センター)。

大津さんは、言うまでもなく、『日本解放戦線 三里塚の夏』(1968年)にはじまる小川プロによる三里塚のドキュメンタリーを撮った名カメラマンである。その大津さんが、三里塚闘争以来数十年ぶりに現地を訪れた。上映後に大津さんが語ったところによれば、まさに、『三里塚の夏』のDVDブック出版にあたり、解説を付けるために何度も自らの撮った映像を観ているうちに、闘争に参加した現地の女性たちに再会したいとの思いを強くして、また足を向けたのだという。大津さんは、かの女性たちについて、闘争に参加するうちに美しくなっていき、誇りを持った顔になり、エロスさえも感じたのだと語った。

三里塚闘争の盛り上がりからかなりの時間が経ち、『三里塚に生きる』に登場する人たちは、「生き残り」と言ってもよいのだろう。彼女ら・彼らは、当時の様子を思い出しつつ(大津さんが撮った映像がそれに重ねられる)、闘争の意味を確認し、現在の自分自身について語る。

いまも現地で農業を続ける人がいる。その人は、問題となるのは「時間ではない」と断言する。戦後、国家が、開拓さえ奨励した場所を、突然、国際空港の用地だと決めた。60年代に、浦安沖案、羽田沖案、霞ケ浦案、冨里案などがあった中で、理由も示さず、一方的に、冨里の隣の成田としたのだった。決定のプロセスが問題であっただけではない。国家権力は、死者が出ても構わないようなやり方で、住民同士を分裂させ、強圧的に追い出した。そして、機動隊員にも、闘争側にも、実際に死者が出た。

こうして、闘争は、それに関わった人たちにとって、文字通り、人生を賭け、あるいは人生を狂わされたものとなった。もちろん闘争は一枚岩ではありえない。早々に土地を売って去った者、権力との和解という現実路線を選んだ者。彼女ら・彼らの現在の姿がさまざまなリンクとなって、歴史が現在につながる。

カオスを孕んだ、おそろしいドキュメンタリーだ。上映後、大津さんは、数十年ぶりゆえ、「錆びた羅針盤を持って、西も東もわからない」状態で再訪して撮った映画であり、作品としてどうなのか判断できないと語った。「宝の山か、芥の山か」と。しかし、答えは明らかだ。

やはり数十年ぶりに、ライカM5を持って三里塚を訪れた北井一夫さんも映画に登場する。そのゆっくりとした話しぶりと笑顔とに、まるで狂言廻しのような存在感を覚えた。

●参照

『小川プロダクション『三里塚の夏』を観る』

萩原進『農地収奪を阻む―三里塚農民怒りの43年』

鎌田慧『抵抗する自由』 成田・三里塚のいま

鎌田慧『ルポ 戦後日本 50年の現場』

ええじゃないかドブロク

大津幸四郎『大野一雄 ひとりごとのように』