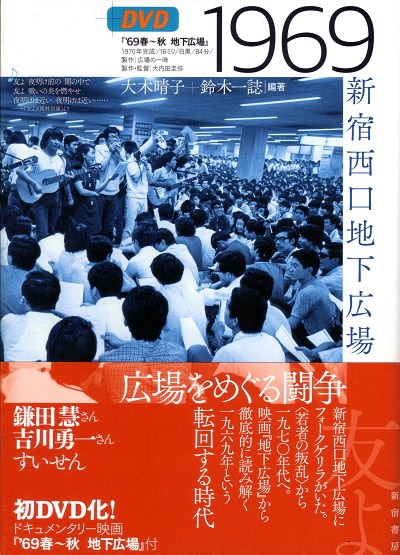

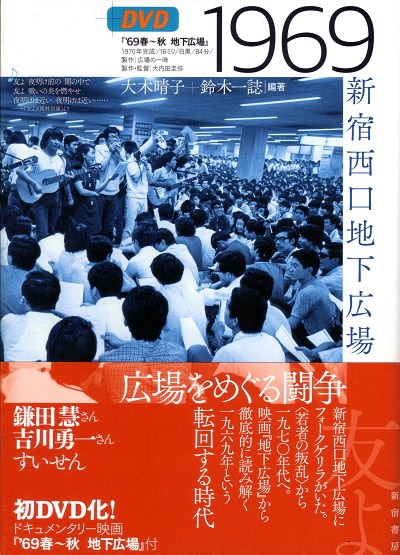

大木晴子さんが、『1969 新宿西口地下広場』(2014年、新宿書房)という本とDVDのセットをくださった。

表紙を開くと、そこには、大木さんご愛用のヴィスコンティ・レンブラントという万年筆(たしか・・・)で、メッセージが書かれていた。こちらが勝手に敬愛している、いつもステキな大木さんからなのだ。大感激。

本書には、題名の通り、1969年において新宿西口に花開いた「広場」という空間と、そこで活動した「フォークゲリラ」や集まった多くの人びとの様子が、まとめられている。大木さんご自身も、この中で歌っている。

多くの人が反戦と革命を希求した時代。70年安保反対があり、ベトナム戦争反対があった。ベトナム戦争に組織として立ち向かうのではなく、ファジーな個人の集合体として分散発生的に反対した「ベ平連」の活動が盛り上がり、フォークゲリラもその流れのなかで生まれた。すなわち、組織をかっちりと決めるわけでなく、個々の意思が集まるにまかせて、「広場」において歌で大きな力をつくりあげようとしたものだった(「フォークゲリラ」という名前さえ、内部から付けて発足したものではなかった)。

当時まだこの世にいなかったわたしから見た「歴史」は、そのようなところだ。もちろん、当事者のかたがたから見れば、簡単に括って話すことができるようなものではないだろう。したがって、本書は歴史の「総括」ではない。

運動となった新宿西口の「広場」とフォークゲリラだが、その年のうちに、「広場」は「通路」にされ、人びとは強制的に機動隊によって排除される。しょせんは「広場」であり、「歌」である。それがなぜ、そこまで権力に恐れられたのか。

思うに、「広場」や「歌」が、有象無象の雑多な力だからではないか。この運動は、権力が依って立つシステムのなかで、「代案」を提示して行うものではなかった。「代案主義」は、システムに取り込まれ、「語られたこと」=コードを言語とすることになる。それでは、この力が削がれてしまううえに、既存のルールによる力勝負ではあまりにも分が悪い。

実際に、文字通り雑多な運動だったのだろう。真面目な者も、漠然と集まった者も、日和見の者もいる。インテリも、理屈後回しもいる。音楽は音楽としての自律性を欠かざるを得ない。おそらく、そのために、高田渡やなぎら健壱は、フォークゲリラに否定的な目を向けたのだろうと思える(かれらの意見も本書には収録されている)。しかし、社会はもとより雑多なものである。理論的な社会システムや、純粋な音楽など、脆弱なものでしかありえない。だから、「広場」であり、「歌」なのだということなのだろう。

DVDには、大内田圭弥『'69春~秋 地下広場』(1970年)という、貴重なドキュメンタリーフィルムが収められている。これを観ると、人と人との間の密度の濃さや、対話の真剣さに驚いてしまう。いまでは、酒を呑んだあとの議論でしか再現できまい。それほどに社会が他律的になり、シニカルになっている。それでも、「広場」はまだある。情報流通空間・ネット空間が現在の「広場」なのかもしれないし、大木さんは、現在も毎週土曜日に新宿西口に立ち続けている。つまり、本書とDVDに詰め込まれたものは、昔話ではない。

●参照

金城実+鎌田慧+辛淑玉+石川文洋「差別の構造―沖縄という現場」

森口豁『毒ガスは去ったが』、『広場の戦争展・ある「在日沖縄人」の痛恨行脚』

大木茂『汽罐車』の写真展

大木茂『汽罐車』