日暮里サニーホールにて、「済州島四・三事件69周年追悼の集い〜講演とコンサートの夕べ」(2017/4/22)。

これまでも開かれていたことは認識していたがなかなか足を運べず、今回がはじめてである。会場には永田浩三さん(武蔵大学)もいらしていて、ご挨拶し、隣の席にお邪魔した。永田さんが済州島を訪れたときのこと、また、三河島コリアンタウンのこと、祝島と済州島の塀が似ているとの話、吉田清治さんのこと(伊藤智永『忘却された支配』)など、いろいろなお話をした。

また、会場の後ろの方には、金石範さんの姿もみえた。

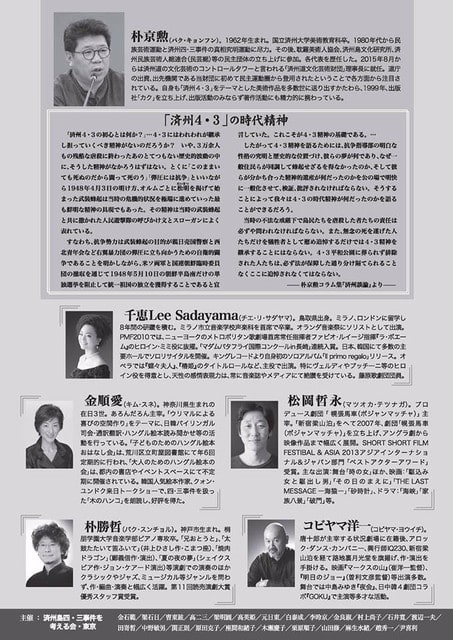

<第1部>「済州島四・三事件」民衆抗争としての意味を問う/朴京勲(済州道文化芸術財団理事)

<第2部>証言と歌でつづる「眠らざる島の或る物語」/歌:千恵LeeSadayama(藤原歌劇団ソプラノ歌手)、ピアノ:朴勝哲、語り:金順愛、松岡晢永(俳優)

朴さんが挙げたキーワードは5つ。

1、パルゲンイ(アカ)。韓国で戦後アカと言われることは死を意味したわけだが、朴さんは、これを差別と排除の烙印だとする。朝鮮時代後期には「叛徒」、植民地時代には「不逞鮮人」、そして米軍政時代には「パルゲンイ」。アメリカは済州島の住民の多くをパルゲンイだとみなし、焦土化作戦(海岸線から5kmより内陸に居るすべての者を「害虫」とみなす)によってその1割を虐殺したのだった。重要なポイントは「線引き」。すなわち、「パルゲンイの被害者」は死んでも構わない存在であることを前提としており、「無辜な被害者」の関係者の側に入る者は安堵した。

2、位牌。済州島の四・三平和公園には被害者1万4200人ほどの名前が刻まれた位牌が祀られている。しかし、この中には、「暴徒の主導者」の名前は入っていない(金達三、李徳九ら)。かれらは犠牲者扱いもされていない。2008年に李明博政権が発足して以降、さらに、いまの「犠牲者」の中にもパルゲンイがいるとの攻撃がはじまったのだという。

3、武装蜂起。四・三事件は、反米救国運動であり、自衛的闘争であった。短期的には前年の1947年3月1日にデモ市民に警察が発砲した三・一事件以降、長期的には1945年8月15日の解放以降。また、抵抗の対象は米軍や警備隊ではなく、警察や(本土から送り込まれた右翼暴力団の)西北青年団だった。もとより権力奪取のためではなく、1948年5月10日の南側単独選挙を祖国分断につながるものとして無効化するためのものだった。1948年4月28日には平和会談がなされたのだが、それは決裂した。

4、5・10単独選挙、単独政府反対。済州島での反対により、全国200の選挙区のうち、済州島の2箇所のみが無効となった。平和会談の決裂は、この南側単独選挙に傷をつけられたことへの怒りによるものではなかったか。

5、死者たち。このように抵抗した者を、死んでまでも差別するのか。死んでまでも討伐するのか。死者を売る者がいるということではないか。

こういったことを踏まえ、朴さんは、以下の2つの課題があるとする。

1、加害者の究明。これが曖昧なままである。処罰のためではなく真相究明のため、具体的に、責任者、命令を下した者、手を下した者を明らかにすべきである。そのために、「抵抗権」を行使したのだということを位置付けたい。

2、白碑。済州島の四・三平和記念館の入り口には、「四・三白碑」があるという。いまだ刻む言葉が明確ではないということである。

朴さんは、70周年のスローガンは、「歴史に正義を!四・三に正名を!」だとする。これはまさに、歴史修正主義が跋扈する日本にも共通して求められる視線ではあるまいか。なお、四・三事件については、1988年に東京ではじめて追悼式典が行われ、それが歴史究明の先鞭をつけた面もあるのだという。

いまの問題意識や、日本にも通じる歴史修正主義への抵抗など、新たな視点を与えてくれる講演だった。

朴京勲さんの版画作品

●参照

『済州島四・三事件 記憶と真実』、『悲劇の島チェジュ』

オ・ミヨル『チスル』、済州島四・三事件、金石範

文京洙『済州島四・三事件』

文京洙『新・韓国現代史』

金石範、金時鐘『なぜ書きつづけてきたか なぜ沈黙してきたか 済州島四・三事件の記憶と文学』

金石範講演会「文学の闘争/闘争の文学」

金石範『万徳幽霊奇譚・詐欺師』 済州島のフォークロア

金石範『新編「在日」の思想』

水野直樹・文京洙『在日朝鮮人 歴史と現在』

済州島四・三事件と江汀海軍基地問題 入門編

金時鐘講演会「日本と朝鮮のはざまで」

金時鐘『朝鮮と日本に生きる』

金時鐘『境界の詩 猪飼野詩集/光州詩片』

細見和之『ディアスポラを生きる詩人 金時鐘』

『海鳴りの果てに~言葉・祈り・死者たち~』

『海鳴りのなかを~詩人・金時鐘の60年』

梁石日『魂の流れゆく果て』(屋台時代の金石範)

仲里効『悲しき亜言語帯』(金時鐘への言及)

林海象『大阪ラブ&ソウル』(済州島をルーツとする鶴橋の男の物語)

金賛汀『異邦人は君ヶ代丸に乗って』(済州島から大阪への流れ)

藤田綾子『大阪「鶴橋」物語』

鶴橋でホルモン(与太話)

三河島コリアンタウンの伽耶とママチキン

尹東柱『空と風と星と詩』(金時鐘による翻訳)

『越境広場』創刊0号(丸川哲史による済州島への旅)

徐京植、高橋哲哉、韓洪九『フクシマ以後の思想をもとめて』(済州島での対談)

新崎盛暉『沖縄現代史』、シンポジウム『アジアの中で沖縄現代史を問い直す』(沖縄と済州島)

宮里一夫『沖縄「韓国レポート」』(沖縄と済州島)

長島と祝島(2) 練塀の島、祝島(祝島と済州島)

野村進『コリアン世界の旅』(つげ義春『李さん一家』の妻は済州島出身との指摘)

加古隆+高木元輝+豊住芳三郎『滄海』(「Nostalgia for Che-ju Island」)

豊住芳三郎+高木元輝 『もし海が壊れたら』、『藻』(「Nostalgia for Che-ju Island」)

吉増剛造「盲いた黄金の庭」、「まず、木浦Cineをみながら、韓の国とCheju-doのこと」

「岡谷神社学」の2冊