2018/10/18朝日新聞

上野千鶴子さんが自宅での看取りを主張されるのは分かる。

自分が介護される立場なら、そうしたい、望ましい、と思う。

逆に介護する立場なら、橋中今日子さんの意見の方が、共感できるし、納得できる。

「おひとりさまの最期」上野千鶴子

「おひとりさまの老後」上野千鶴子

「すごいトシヨリBOOK 」池内紀

ドイツ文学者・池内さんは70歳になった時、手帳をつけ出す。

そのタイトルが、本書である。

その都度気がついた事を書き込んでいった。

P17

自分では「心は若い」と思っているけれど、心という見えないものを当てにしてるだけ。鏡に映る自分の顔が本当の年齢で、心も当然、シワだらけです。

P39

かつて、堀口大學は宮中に招かれて歌を詠みました。

〈深海魚光に遠く住むものはつひにまなこも失ふとあり〉

延命治療を希望しないなら

P99

もっと確実な方法もあって、日本尊厳死協会という協会に入会する。

P113

「退職後の夫婦旅行」を楽しみにしているお父さんは多いようです。でも、お母さんは本当は友達と旅行がしたい。

公共の宿の食堂で、夫婦の団体旅行に遭遇した話

P114

どの夫婦も、ただ、黙々と食べている。

ひと組だけ華やかなのがいて、「あれは、ワケありだよ」って僕はピンときた。他人だからあんなに華やかでいるわけで、あとはみんな夫婦。「ワケありがこんなとこに来てるよなあ」と思いましたね。「わあ、エビが動いている」なんて話していて、夫婦の客にとっては、エビが動いたって話題にもならない。

服飾デザイナー川本恵子さんの言葉

P123

「本当のおしゃれというのは、郵便局へ行くにも着替えをする人」

P188

生殖能力が終わっても何十年も生きるというのは、人とゴンドウクジラ、その二種類だけみたいですね。

【参考リンク】

日本尊厳死協会: トップページ

【ネット上の紹介】

人生の楽しみは70歳からの「下り坂」にあり。ドイツ文学者の楽しく老いる極意。リタイア後を豊かに生きるヒント。

第1章 老いに向き合う

第2章 老いの特性

第3章 老化早見表

第4章 老いとお金

第5章 老いと病

第6章 自立のすすめ

第7章 老いの楽しみ

第8章 日常を再生する

第9章 老いの旅

第10章 老いと病と死

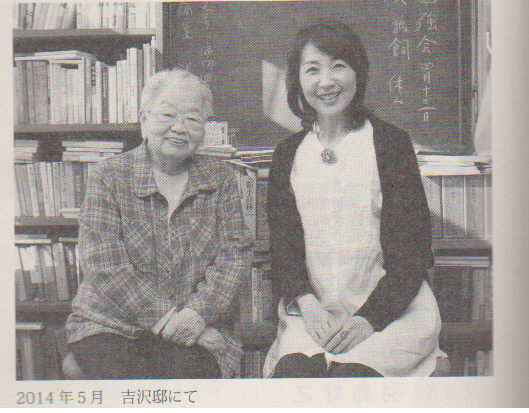

「ひとりの老後は大丈夫?」吉沢久子/岸本葉子

吉沢久子さんと岸本葉子さんの対談。

先日、「昭和二十年夏、女たちの戦争」を読んだが、吉沢久子さんの印象がよかった。

岸本葉子さんは、昨年2冊読んでいる。

この二人の対談はどんなだだろう、と思ったのが読むきっかけ。

P25

遊園地で孫がおじいさんに、「金も出さないのになんでついてきたんだよ」と言ったとか。そんな家の中で毎日暮らしている人は、孤独の牢獄にいるようなものですね。(孫も、嫁も息子もお金には弱い、って)

P27

私が三十歳になる頃、独身女性が3~4人手を取り合って、「歳をとったら一軒の家で暮らしましょう」というのが流行のようになっていました。その場では調子を合わせていたけれど、私はできないなと内心思っていました。(中略)物事の優先順位が違う他人同士が、歳をとって一緒に暮らすのは並大抵のことではないですよね。(近藤ようこさんの「ルームメイツ」っていう作品がある。この影響は大きかった、と思う。大いなる幻想を抱かせる作品である)

P32

歳をとるにしたがって、自分自身の体力の問題を考えると、「お義理を欠くのが健康法」と言われるのは本当ですね。自分の健康を守るためには、嫌な人とはつき合わないこと。価値観の違う人とつき合っても重苦しい気分になります。

P47

確か私も、ひと月近く入院したときは、郵便は局留めにして、新聞は止めて、宅配便の会社に連絡しました。(歳をとるといろいろある…留守にすることもあるでしょう。入院の際の保証人など、考えるときりがない)

P124

豊かさというのは、人それぞれではないでしょうか。

【著者二人】

【参考リンク】

「昭和二十年夏、女たちの戦争」梯久美子

「週末介護」岸本葉子

「ちょっと早めの老い支度」岸本葉子

【ネット上の紹介】

住まい、お金、健康、孤独。どれだけ準備しても尽きない「老後の不安」について、ひとり暮らしの達人(96歳vs53歳)がとことん語る。食事メニューから公的制度、生活便利グッズにネットワーク作りまで具体的アドバイスが満載!読めば元気が湧いてくる、心たのしい老後のための必携書。文庫特別編「おしゃれと買い物」も収録。

第1章 老後に大切なのは、人間関係

第2章 体の衰えをカバーしつつ、病気に備える

第3章 苦にならない家事のやり方を見つける

第4章 寂しくても晴れ晴れと生きる

第5章 どうする?住まいとお金

第6章 ひとりの食を楽しむ

第7章 やっぱり楽しいおしゃれと買い物(文庫特別対談)

「マンガ!認知症の親をもつ子どもがいろいろなギモンを専門家に聞きました」永峰英太郎

マンガといいながら解説の文字は多い。

注釈のやたら多いマンガと思ったらよい。

「相続」関係のページが興味深かった。

【ネット上の紹介】

2013年秋。母が末期がんであることが判明したとき、母から父が認知症であることを聞きました。ショックでした。そして、認知症について何も知らないボクは多くの認知症関連の本を読んだけれど、実際の介護の現場ではあまり役に立ちません。なんとかしなくては…。これからボクの実体験を紹介します。

第1章 認知症の発症(認知症とは?―普通のもの忘れと認知症の違いって、何なの?

認知症の種類―友人の父親は脳梗塞から発症したけど? ほか)

第2章 認知症の症状について(認知症の中核症状―認知症はある程度、起こることが共通なの?

認知症の周辺症状―医師に「この殺人鬼が!」と叫んだのだけど? ほか)

第3章 認知症の治療について(認知症治療の大前提の知識―母は、父の認知症を治そうとしていたけど…

認知症の親へのタブーな行為―母は父を叱りつけていたけど… ほか)

第4章 家族の負担を減らす(親の財産の相続―親の認知症を考慮した相続税対策って?

遺言書―親が認知症でも、家族に有利な相続がしたい! ほか)

「親が倒れた!桜井さんちの場合」小林裕美子

親が倒れたらどうするか?

桜井家を例にとってのシミュレーション。

まず、父が脳梗塞で倒れ、車いす状態になる。

その後、認知症を発症。

されに、母が脳腫瘍で救急入院。

余命半年を宣告される。

次々に襲いかかる不幸。

介護の申請のしかたから、延命措置の判断まで、親切に教えてくれる。

介護では、良いほうに、と考える傾向があるんですけど、

このことが実は弊害をうんでいるんです。

「有料ホームにいれる」

「自宅で看る」

どんな選択をしてもOKだし、正解はない。

延命措置を望まないようでしたら、

呼吸が止まっても救急車は呼ばないでください。

呼ぶと蘇生措置がはじまってしまいますから。

【ネット上の紹介】

突然倒れた父の介護は誰がする―息子?娘?それとも年老いた母?助けになりたいけど、目の前の生活で手一杯の子どもたち。なるべく子どもに迷惑かけないようにと奮闘する父と母。介護する側、される側それぞれの気持ちと事情を細やかに描いたハートフル・コミック。介護世代のみならず、プレ介護世代も必読です!

「親を、どうする? 介護の心編 」小林裕美子

先日読んだ「親を、どうする?」の姉妹編。

「いくら仕事ができたって、生きていく上で基本的なことができないようじゃ、人間としてどうなの?って思うよね」

「自分の娘や孫には、こんな仕事させたくないよ」

【参考リンク】

立ち読みする

【ネット上の紹介】

避けては通れない親の介護。「介護される親」と「介護する子」の心の声をリアルに、でもあたたかく綴った感動作。

「親を、どうする?」小林裕美子/滝乃みわこ

日本のマンガは奥が深い。

あらゆるジャンルの作品がある。

本作品により、年老いた親への心構えをシミュレーションできる。

「ねえ、看護師さんの声、大きいんだけど」

人の死が、こんなにおおっぴらでいいのだろうか

みんな、消化しきれてないものがあるのね

【参考リンク】

立ち読みする

【参考リンク】2

小林裕美子ホームページ - 公式サイト

小林裕美子blog - 公式ブログ

【ネット上の紹介】

うちの母も、もう本格的に「おばあちゃん」なんだな……。「親の老い」に向き合う女性たちを静かに描く感動作。

「心がすっと軽くなるボケた家族の愛しかた」長尾和宏/丸尾多重子/北川なつ

介護について、コラム、コミック、Q&Aと分かりやすく解説してある。

高齢化が進むにつれ、「介護コミック」のジャンルが定着するかも?

母の通夜の席で「リンゴ、リンゴ、リンゴ~」と歌い出した妻。

「お義兄さん、これうちらが小さいころに、お母さんがよく歌ってくれた歌やわ」

「嫁の世話になんてならないから!」と口癖の義母(元・教師)がボケた。

そりが合わなかったのに、介護大丈夫?

【ネット上の紹介】

今までつらかったなぁ。よしよし、もう大丈夫やで。2万人が駆け込んだ!カイゴおばちゃんのお悩み解決コミックエッセイ。家族の介護にがんばっている、あなたへ―。

1 母を介護

2 夫を介護

3 義父母を介護

4 妻を介護

5 父を介護

6 遠距離で介護

介護保険を掛けているにもかかわらず、活用したくない、と。

そんな方がいるんですね。

①他人の世話になるのがいや

…血縁関係ならいいのか?血縁ゆえの軋轢が生ずるのに。

②他人を家に入れたくない

…これは理解できる。知られたくない内情を知られてしまう、と。

③経済的余裕がない

…これは切実な問題。なんとも返答ができない。 ケアマネさんか、ケースワーカーに相談するしかない。

「週末介護」岸本葉子

エッセイストの岸本葉子さんが、自らの体験、5年間の介護について書いている。

さすが文筆を生業にされているだけあって、文章が巧い。

自分が感じた事、介護される側、周囲の人間関係について細やかに描写されている。

P245

息を「引き取る」の表現があるように、最後の息は吸うという。吸って、それきり後が聞こえず、

「もしかして今、亡くなった……?」

とベッドの足もとの方にあるモニターを見に行くと、少し間があって、再び吐く音がする。

文字どおり、息を吹き返すのだ。

女性への朗報

P270

50歳から婦人科でホルモン補充療法を受けている。更年期症状を緩和するとは知っていたが、婦人科の対馬ルリ子先生との対談で、女性の認知症リスクを男性並みに減らすことが期待できると聞き、次の月にはもう先生の診察室にいた。

【蛇足】1

介護は肉体的にも精神的にもしんどい。

兄姉や姉の息子と共に、介護を分担されている。

羨ましいかぎり。

介護される父も、穏和な良い感じの方だ。

それも羨ましい。

それだけで、精神的なダメージは少ない、と思う。

介護は、する方、される方の共同作業だから。

【蛇足】2

先日読んだばかりの「両親の送り方」(宮子あずさ)と、つい比べてしまう。

「週末介護」の方がずっと内容は充実している。

このあたり、プロの作家と、素人の違いでしょうね。

宮子あずささんも両親を看取り、看護師としての経験も豊富、東京女子医科大学大学院博士後期課程修了。

即ち、「知識も経験もある」、ってやつだけど、それと読ませるテクニック、表現力は別物なんでしょうね。 (論文としては立派でも、心に届かない)

【参考リンク】

岸本葉子公式サイト

【ネット上の紹介】

高齢の父は穏やかではあるが認知症。自分の家の近くに父のマンションをローンで購入。きょうだいや甥たちも集まり五年の介護の日々。仕事との両立、親の変化への覚悟、お下問題、介護用品あれこれ…細々とした日常に介護の本質が宿る。父を送り一年。さびしいけれど、どこかスカスカした自由もある。親のことも自分の老後も気になる世代の「あるある」の日々と実感を、実践的かつ飄々と、ときにしみじみと綴るエッセイ集。

[目次]

みんなで分ければこわくない?

おしゃれとファッション

散歩にお出かけ

家でできるレクリエーション

トイレとテレビ

お風呂と洗濯

小さな大冒険

介護保険を利用する

入院、退院、また入院

「そのとき」が来た

振り返ることごと

そして第一歩

「両親の送り方 死にゆく親とどうつきあうか」宮子あずさ

印象に残った文章を羅列する。

P57

老いと病気で関係性が煮詰まるほどに、ものを言うのは、元気なころのよい関係

P113

親子は他人になるわけではなく、愛情とともに、逃げようのない重さがあります

P118

「早死には本人の不幸。長生きは他人の不幸」by山田風太郎

P130

「看取りに後悔はつきもの」

P136

どんなに嘆き悲しんでいるご遺族にとっても、死はひとつの開放なのではないか

P138

どんなに気が合う親子でも、子どもにとって親は絶対的な権力を持っています

P148

「50代は人生最後の『貯め時』でもあります。ここで意識を切り替えて、『お金が貯まる家計』への体質転換ができるかどうかが、老後の運命の分かれ道です」byファイナンシャルプランナー藤川太

作品としての面白さは低いが、実用書とはそんなもの。

あまり、多くを期待して読んではいけない。

参考になる文章があったな、と。

ひとつでもあれば、OKでしょう。

[目次]

第1章 死ぬのも死なれるのも未体験(死をどのように迎えるか

あきらめの達人だった父の死 ほか)

第2章 老いと病は親を変える(親と子の立場が逆転するとき

老いと病気で衰えていくパターン ほか)

第3章 やるだけのことはやった満足感(母の最後に後悔なし

親から解放されるということ)

第4章 上手に老いてゆくために(いつまで働きつづけるか

人生のリスクと向きあう ほか)

【ネット上の紹介】

実親の驚愕の変化!どうしようもない現実に何ができる? 看護師歴30年の著者は72歳の父親、80歳の母親(女性評論家の吉武輝子)を見送りました。「老いと病は人を変える」と500人以上の患者を看取ってきた著者は書きます。酸素ボンベを使わざるをえない状況なのに「あなたには迷惑をかけない!」と言って出かけようとする母親に振り回される周囲。「人の手を煩わせてまで、なんて思っていても、たぶん年を重ねれば宗旨替えするに違いない。人間はそうそう潔くはできていない」いつの間にか親を怒ってばかりの鬼娘になってしまい、親と子の立場が逆転する思いもよらない現実!「両親の送り方」に正解はないのでしょうか。

「介護ヘルパーは見た」藤原るか

介護の現場はどうなっているのか?

介護保険をうまく利用する方法は?

20年以上の経験をもつ著者がレポートする。

P28

こと介護に関してはがんばりすぎない方がいいように思います。親の介護は子どもの世話と違って長期戦になる可能性があります。1人で抱え込まず、自治体の相談窓口や外部の支援機関などに相談することが鉄則だといえるでしょう。

認知症予防に有効な食事

P102

食事に関して近年注目されているのが、ビタミンE、ビタミンC、ベータカロテン、ポリフェノールといった抗酸化物質です。

とくに脂質に関しては、イワシやサンマ、サバなどの魚油に含まれるオメガ3系の不飽和脂肪酸がいいといわれています。実際、魚を多く食べていると、アルツハイマー病予防に効果的だという報告もあります。

P124

これから親の介護をしようと思っている方は、おもつ交換もするのだと覚悟を決めてください。そういう心の準備をしておくだけでも、介護のストレスは軽減されると思います。

【ネット上の紹介】

親の介護は決して他人事ではない。統計によると、75歳以上の4人に1人は、一人暮らしが困難となるからだ。では実際に在宅の介護現場ではどんなことが起こっているのか?1人になると寂しくてウンチをこねくり回すおじいちゃん、ありったけの宝石を身につけてお風呂に入るおばあちゃんなど、想像を絶する世界がそこにはあった。20年以上介護ヘルパーとして働く著者が、これから介護する人、介護される人が直面する現実をリアルに伝える、衝撃の一冊。

[目次]

第1章 介護はある日、突然やってくる

第2章 恐るべし、認知症

第3章 コツさえわかれば、認知症はこわくない

第4章 やっかいなのは認知症だけじゃない

第5章 介護でわかる家族の素顔

第6章 介護を乗り切れる人、つぶれる人

第7章 介護保険制度をうまく利用するコツ

第8章 ヘルパーが見た介護業界の現実

「月になったナミばあちゃん」國森康弘/写真・文

先日紹介した「「恋ちゃんはじめての看取り」と同シリーズ。

滋賀県・君ケ畑という集落が舞台。

田舎では、まだまだ濃厚な人間関係が残っている。

良い悪いはともかく、困った時の手助けがありがたい。

【ネット上の紹介】

滋賀県の東の端にある君ケ畑という集落には、おじいちゃん、おばあちゃんがおおぜい暮らしています。ご近所さんやお医者さん、看護師さん、ヘルパーさんたちがかわるがわる訪問してくれます。それも、これも、おたがいさま。助け、助けられ…。そうやってふるさとで過ごし、やがて看取られていきます。看取りって?大切な人が息を引き取るその「旅立ち」のとき、そばに寄りそい、感謝と別れを交わすことです。ひとり暮らしの89歳、ナミばあちゃんも家族や地域の人たちに囲まれ、あたたかな看取りで旅立ったひとりでした。

「恋ちゃんはじめての看取り」國森康弘/写真・文

こんな本があるのか、と驚いた。

子ども向け、『看取り』写真絵本。

2012年 第22回 けんぶち絵本の里大賞受賞。

ばあちゃんの看取りを、恋ちゃんの立場から絵本にしている。

最前列の少女たちは、正座している

写真なので、とてもリアル。

【ネット上の紹介」

琵琶湖の東側に開けた滋賀県東近江市。その山沿いにある甲津畑という集落に、小学5年の恋ちゃんが、大好きなおおばあちゃん、竹子さんと住んでいました。おおばあちゃんは92歳。90歳を過ぎても毎日のように畑仕事をしてきたおおばあちゃんも、急にからだが弱くなり、一週間ほど前からはふとんから出られなくなってしまいました。元気になってほしいと恋ちゃんは毎日おおばあちゃんの手をにぎり、うれしかったこと、悲しかったこと、いろんなことを話しかけました。もっと、もっといっしょにいたかったけど…。