10月5日(土)、東京日本橋・三越前の奈良まほろば館で、「検定で知る!奈良の魅力」(奈良商工会議所主催・奈良まほろばソムリエ講座)という90分の講話をさせてていただいた。雨天のため当日キャンセルがあいついだが、それでも30人を超える東京圏在住の奈良ファンが出席された。昨年に続いて2度目の参加という方や、9月29日(日)に奈良で開催した「奈良検定1級必勝講座」に参加されたという方もいらっしゃった。

※写真はすべて奈良商工会議所のU部長の撮影(10/5)。上手にお撮りいただいた

関係者から頂戴した『るるぶ(特別編集)御所市・葛城市版』も配布した。いまやレア物である

質問タイムでは「今年は伊勢神宮の式年遷宮の年ですが、奈良観光に影響は出ていますか?」と聞かれた。「私の見るところでは、さほど影響はないようです。旅先を奈良から伊勢に変えたというマイナス効果と、伊勢参りのついでに(近鉄特急などで)奈良にも回るというプラス効果が相殺されているのかも知れません。しかし私は今朝東京駅に着いて、ショックを受けました。去年までは聖林寺の十一面観音像のポスター(うましうるわし奈良)がたくさん貼ってありましたが、今年はそれがすべて伊勢神宮に変わっていました。私にはこれが一番の精神的影響です(笑)」とお答えした。

講話のあと片付けをしていると、1人の女性から質問をいただいた。あまりうまく答えられなかったのだが、こんな感じである。「興福寺南円堂の前の一言観音堂に一言観音さまがいらっしゃいますが、南円堂の不空羂索観音さまとは何かご関係がおありですか?」 猿沢池の放生会(4月)のときは一言観音堂の前に魚を入れた桶が並ぶが「南円堂の観音さまとの関係は聞いたことがありません。おそらく無関係ではないでしょうか」とお答えした。

同じ女性から「東大寺法華堂前の石灯籠は、最古の石灯籠と聞きましたが本当ですか?」「伊行末の石灯籠ですね。それは本当です」とお答えした。より正確には山川出版社刊『奈良県の歴史散歩』[上]に《(東大寺)法華堂正面の前には、南都復興などに活躍した宋の石工伊行末が、1254(建長6)年に施入したとの刻銘をもつ石灯籠(国重文)がある。紀年銘をもつ石灯籠としては、日本最古である》と出ている。なお「紀年銘」にこだわらなければ、最古の石灯籠は當麻寺にある。《(當麻寺は)日本最古の白鳳時代の梵鐘(国宝)や石灯籠(国重文)など貴重な寺宝を数多く伝えている》(同書[下])。

別の女性から「あのー、tetsudaさんの『ズバリ!奈良検定2級の要点整理』の東乗鞍古墳と西乗鞍古墳の説明(位置関係)は、逆ではないでしょうか?」 これには驚いた。『要点整理』はたくさんプリントアウトして持参したが、すべて配り終えていた。「お調べいただいて、結果はまたtetsudaブログにお書きください。いつも見ていますので」とのこと。帰宅して調べてみると、これは真逆だった。読者の皆さん、ごめんなさい。

誤)東古墳は親里ホッケー場北側、西古墳は夜都伎神社北側

正)東古墳は夜都伎神社北側。西古墳は親里ホッケー場北側

テキストに東乗鞍古墳(天理市杣之内町)は出ているが西乗鞍古墳(同)は出ていない。どうせ書くなら両方書くべきだろうと思い、自分で補足したところ、うっかり逆に書いてしまったというわけだ。

「西乗鞍古墳」は史跡に指定されるかも知れない。《天理市は(2013年9月)24日、土地所有者が「動物霊園予定地」の看板を立てている同市杣之内町の西乗鞍古墳について、古墳の保護保存のため史跡指定を目指す考えを示した》(奈良新聞)とあるからだ。

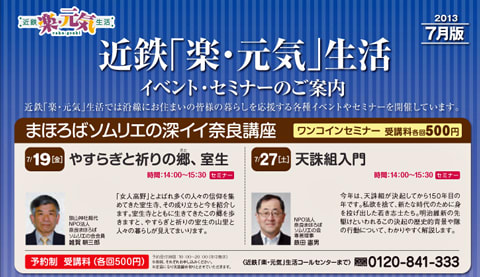

さて、いよいよ10月12日(土)には私が講師となって、奈良まほろば館で「90分でわかる天誅組」という講話をさせていただく。この講話はNPO法人「奈良まほろばソムリエの会」の主催による「まほろばソムリエの深イイ奈良講座」として開催するもので、今後、2ヵ月に1度の割で開催する予定である。

※天誅組に関する最良の書『実録 天誅組の変』。私は本書と舟久保さんのご講話で、天誅組を学んだ

テーマは「天誅組」。天誅組決起150年の今年、この「明治維新の先駆け」の悲話を東京圏の方にもぜひ知っていただきたい、という思いで開催するものだ。関係者のご協力により、分かりやすい資料もたっぷり用意したので、「天誅組入門講座」として、目で見て耳で聞いて楽しく「天誅組」を理解していただけることと思う。現時点でまだ残席はあるが、ぜひお早めにお申し込みいただきたい。要領は以下のとおり。たくさんの方のお申し込みをお待ちしています!

第1回「まほろばソムリエの深イイ奈良講座」

10月12日(土)14時00分~15時30分

演 題

「90分でわかる天誅組」

内 容

今年は、天誅組(てんちゅうぐみ)が決起してから150年目の年。私欲を捨て、新たな時代のために身を投げ出した若き志士たち。明治維新の先駆けといわれるこの決起の歴史的背景や隊の行動について、わかりやすく解説する「天誅組入門」です。

1.会 場 奈良まほろば館2階

2.参 加 費 無料

3.定 員 70名(先着順)

4.申込方法

・ホームページ:申込フォームからお申し込みください。

・ハガキまたはFAX:必要事項(講演名・講演日(希望の回)・住所・氏名(ふりがな)・電話番号・年齢)を明記いただき、奈良まほろば館までお送りください。

お問い合わせ先 奈良まほろば館 【開館時間】10:30~19:00

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-6-2 奈良まほろば館2F

電話03-3516-3931 / FAX03-3516-3932

※聴講券等の発行はいたしません。定員に達し、お断りする場合のみご連絡いたします。

※申込後にキャンセルされる場合は事前にお知らせください。

※写真はすべて奈良商工会議所のU部長の撮影(10/5)。上手にお撮りいただいた

関係者から頂戴した『るるぶ(特別編集)御所市・葛城市版』も配布した。いまやレア物である

質問タイムでは「今年は伊勢神宮の式年遷宮の年ですが、奈良観光に影響は出ていますか?」と聞かれた。「私の見るところでは、さほど影響はないようです。旅先を奈良から伊勢に変えたというマイナス効果と、伊勢参りのついでに(近鉄特急などで)奈良にも回るというプラス効果が相殺されているのかも知れません。しかし私は今朝東京駅に着いて、ショックを受けました。去年までは聖林寺の十一面観音像のポスター(うましうるわし奈良)がたくさん貼ってありましたが、今年はそれがすべて伊勢神宮に変わっていました。私にはこれが一番の精神的影響です(笑)」とお答えした。

講話のあと片付けをしていると、1人の女性から質問をいただいた。あまりうまく答えられなかったのだが、こんな感じである。「興福寺南円堂の前の一言観音堂に一言観音さまがいらっしゃいますが、南円堂の不空羂索観音さまとは何かご関係がおありですか?」 猿沢池の放生会(4月)のときは一言観音堂の前に魚を入れた桶が並ぶが「南円堂の観音さまとの関係は聞いたことがありません。おそらく無関係ではないでしょうか」とお答えした。

同じ女性から「東大寺法華堂前の石灯籠は、最古の石灯籠と聞きましたが本当ですか?」「伊行末の石灯籠ですね。それは本当です」とお答えした。より正確には山川出版社刊『奈良県の歴史散歩』[上]に《(東大寺)法華堂正面の前には、南都復興などに活躍した宋の石工伊行末が、1254(建長6)年に施入したとの刻銘をもつ石灯籠(国重文)がある。紀年銘をもつ石灯籠としては、日本最古である》と出ている。なお「紀年銘」にこだわらなければ、最古の石灯籠は當麻寺にある。《(當麻寺は)日本最古の白鳳時代の梵鐘(国宝)や石灯籠(国重文)など貴重な寺宝を数多く伝えている》(同書[下])。

別の女性から「あのー、tetsudaさんの『ズバリ!奈良検定2級の要点整理』の東乗鞍古墳と西乗鞍古墳の説明(位置関係)は、逆ではないでしょうか?」 これには驚いた。『要点整理』はたくさんプリントアウトして持参したが、すべて配り終えていた。「お調べいただいて、結果はまたtetsudaブログにお書きください。いつも見ていますので」とのこと。帰宅して調べてみると、これは真逆だった。読者の皆さん、ごめんなさい。

誤)東古墳は親里ホッケー場北側、西古墳は夜都伎神社北側

正)東古墳は夜都伎神社北側。西古墳は親里ホッケー場北側

テキストに東乗鞍古墳(天理市杣之内町)は出ているが西乗鞍古墳(同)は出ていない。どうせ書くなら両方書くべきだろうと思い、自分で補足したところ、うっかり逆に書いてしまったというわけだ。

「西乗鞍古墳」は史跡に指定されるかも知れない。《天理市は(2013年9月)24日、土地所有者が「動物霊園予定地」の看板を立てている同市杣之内町の西乗鞍古墳について、古墳の保護保存のため史跡指定を目指す考えを示した》(奈良新聞)とあるからだ。

さて、いよいよ10月12日(土)には私が講師となって、奈良まほろば館で「90分でわかる天誅組」という講話をさせていただく。この講話はNPO法人「奈良まほろばソムリエの会」の主催による「まほろばソムリエの深イイ奈良講座」として開催するもので、今後、2ヵ月に1度の割で開催する予定である。

| 実録 天誅組の変 |

| 舟久保藍 | |

| 淡交社 |

※天誅組に関する最良の書『実録 天誅組の変』。私は本書と舟久保さんのご講話で、天誅組を学んだ

テーマは「天誅組」。天誅組決起150年の今年、この「明治維新の先駆け」の悲話を東京圏の方にもぜひ知っていただきたい、という思いで開催するものだ。関係者のご協力により、分かりやすい資料もたっぷり用意したので、「天誅組入門講座」として、目で見て耳で聞いて楽しく「天誅組」を理解していただけることと思う。現時点でまだ残席はあるが、ぜひお早めにお申し込みいただきたい。要領は以下のとおり。たくさんの方のお申し込みをお待ちしています!

第1回「まほろばソムリエの深イイ奈良講座」

10月12日(土)14時00分~15時30分

演 題

「90分でわかる天誅組」

内 容

今年は、天誅組(てんちゅうぐみ)が決起してから150年目の年。私欲を捨て、新たな時代のために身を投げ出した若き志士たち。明治維新の先駆けといわれるこの決起の歴史的背景や隊の行動について、わかりやすく解説する「天誅組入門」です。

1.会 場 奈良まほろば館2階

2.参 加 費 無料

3.定 員 70名(先着順)

4.申込方法

・ホームページ:申込フォームからお申し込みください。

・ハガキまたはFAX:必要事項(講演名・講演日(希望の回)・住所・氏名(ふりがな)・電話番号・年齢)を明記いただき、奈良まほろば館までお送りください。

お問い合わせ先 奈良まほろば館 【開館時間】10:30~19:00

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-6-2 奈良まほろば館2F

電話03-3516-3931 / FAX03-3516-3932

※聴講券等の発行はいたしません。定員に達し、お断りする場合のみご連絡いたします。

※申込後にキャンセルされる場合は事前にお知らせください。