都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

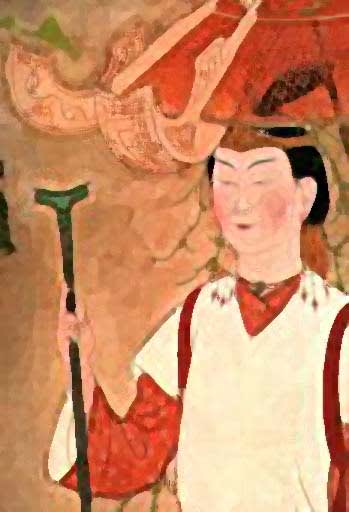

日本の古代史に登場する「卑弥呼(ひみこ)」といえば、邪馬台国(やまたいこく)の女王として君臨した日本最初の女帝ということになっています。では何故、女帝の名前に「卑」という文字が使われているのでしょう。

これは、もともと日本では、太陽や燃える火を「ヒ」というように、尊いもの、輝かしいものを表す音が「ヒ」だったからだといわれています。

これは、もともと日本では、太陽や燃える火を「ヒ」というように、尊いもの、輝かしいものを表す音が「ヒ」だったからだといわれています。

また、「卑弥呼」の「弥呼」は、もともと「人」という意味だったそうです。つまり、「卑弥呼」とは、「尊い人」ということなのです。

「卑弥呼」は固有名詞ではなく、「総理大臣」と同じような一般名詞ではなかったのかという説もあるそうです。

いずれにせよ、「卑」は必ずしも卑(いや)しいことではなかったようです。

卑弥呼(ひみこ、170年頃 - 248年頃)は、『魏志倭人伝』等の中国の史書に記されている倭国の王(女王)。邪馬台国に都をおいていたとされる。封号は親魏倭王。後継には親族の壹與が女王に即位したとされる。

本来の表記は「卑(上部の「ノ」が無い)彌呼」だそうです。

「魏志倭人伝」

卑彌呼 事鬼道 能惑衆

年已長大 無夫壻

有男弟佐治國

自爲王以來 少有見者

唯有男子一人給飮食 傳辭出入

居處宮室樓觀 城柵嚴設

卑彌呼死去 卑彌呼以死 大作冢 徑百余歩

狥葬者奴碑百餘人

卑弥呼は鬼道(妖術)で衆を惑わしていた

既に年長大であったが夫を持たず

弟がいて彼女を助けていた

王となってから後は、彼女を見た者は少なく

ただ一人の男子だけが飲食を給仕し、彼女のもとに出入りをしていた

宮室は楼観や城柵を厳しく設けていた

卑弥呼が死亡したときには、倭人は直径百余歩もある大きな塚を作り、

百余人を殉葬した

このような記述から、卑弥呼は邪馬台国の象徴としての存在で あり、日の巫女として神託を啓示するシャーマンとしての強大な存在であったとする説もあります。

「天照大神」は卑弥呼がモデルであるという説もあります。

したっけ。