①

① ②

② ③

③ ④

④

①~④ 民家 昔の記録再掲

■ 屋根で雨仕舞上弱点になりやすい部位は、やはりふたつの屋根面が交差する棟です。棟は平面とは違って同一の構法(葺き方)を連続させることが出来ません。腐朽もしやすいので、棟仕舞(棟納め)としていろいろ工夫されるのですが、民家、特に茅葺の場合はそれが地方によって異なります。

④は塩山の櫓造りと呼ばれる民家です。残念なことに腐朽しやすい棟をトタンで覆っていて本来の姿を失ってしまっています。棟だけではなく、屋根全体をトタン葺きにしている民家が圧倒的に多いのが現状です。 ⑤

⑤

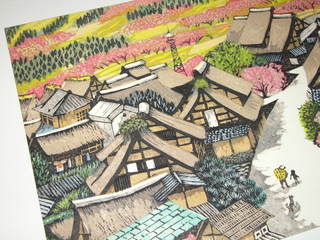

⑤は昨年のカレンダーの3、4月に使われていた櫓造りの民家の木版画(甲斐桃源/山高 登)を撮ったものです。棟が緑色の民家が何棟かあります。昔は「芝棟」だったということがこの版画から分かります(この部分再掲)。

「芝棟」は関東から中部、東北地方にかけてよく採られた方法でした。東北では芝棟を「くれぐし」と呼びます。くれとは土塊(くれ)のことで、土のついた芝も意味しているのでしょう。ぐしとは棟のことです。

手元の資料(「住まいの伝統技術」安藤邦廣他)によると、芝棟には芝を直接棟に載せる方法と、まず杉皮を被せてその上に土を敷いて芝を載せる方法があるそうです。

前者の場合、芝の根が茅にからんで棟が固定されるのですが、後者の場合は土の重みで棟が押えられているのだそうです。雨で土が簡単に流されてしまいそうですが、そんなことはないのでしょう。

芝に加えて菖蒲やユリ科のカンゾウ(朱色の花)などを植えることもあるようです。もちろん草が自然に生えることもあるでしょう。先の資料には菖蒲が咲いた芝棟の写真が載っています。⑥ ⑥

⑥

集落全体が芝棟で、いっせいに菖蒲が咲く・・・。昔はそんな光景を見ることが出来たのでしょう。きれいだったでしょうね。