■ 33会で松江旅行をしたことは既に書いた。旅行中、瓦屋根の棟の両端が反っている民家があちこちにあることに気がつき、このブログにも載せた。また瓦屋根の棟に石が使われている民家があることにも気がついていた。

松江で宿泊したホテルの部屋の窓から撮った写真 撮影2019年1月

蔵の瓦屋根の棟に石が使われている。ネットで調べてみると使われている石は地元の松江市宍道町来待地区で産出される凝灰質砂岩の来待石のようだ。

松江の民家 撮影2019年1月

松江市内でこんな立派な民家(このような建築を民家と呼んでいいものかどうか)も見かけた。やはり棟が石でつくられていて神社の鳥居のように反っている。

昔は物流エリアが限定的だから民家の建設は地産地消だ。以下、昔撮った写真を載せる。

茅野の民家 鉄平石一文字葺きの屋根 撮影1979年5月 40年前の写真 月日の経つのは早い。

新島の民家 抗火石の屋根と塀 撮影1980年7月

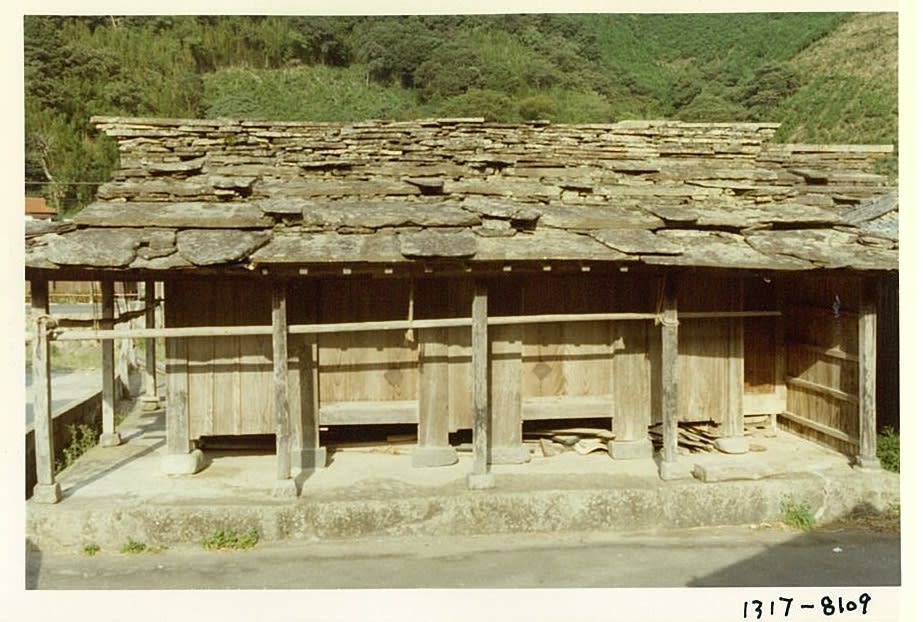

対馬の民家 砂岩の屋根 撮影1981年9月

①

① ②

② ③

③