■ 思うところあって自室の書棚にあるスケッチ集を取り出して観ている。

描画対象に対する知識、美的感性、描法や技量、これらのフィルターを通過した結果として絵は生まれる。各フィルターは人それぞれ異なる。それが絵に個性として表れる。このことにこそ意義があり、描く者の楽しみもある。

「上手いけど個性がない」という評価は描写力はあるけれど、描く者の知識や美的感性が絵に反映されていないことを意味する。

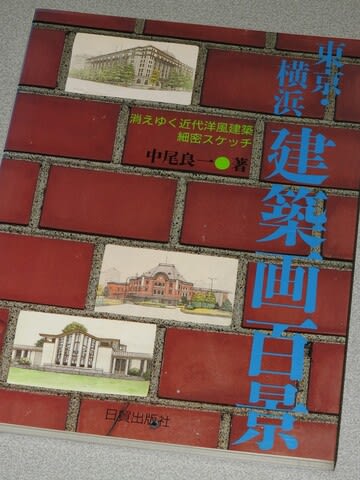

『東京・横浜 建築画百景』中尾良一(日貿出版社1993年)

**今のうちに消え行く洋風建築を記録しておこうと、東京と横浜を中心に100点を目標として絵にすることを思い立ちました。(中略)以来、2年間で100点の作品を描くことができました。ところが、描きあげた後で、なんということか七つの建物が失くなってしまいました。(後略)**(はじめに の一部)

『東京おもかげ画帖』酒井不二雄(筑摩書房1979年)

**幼年時代から好んで絵を描き、二十歳よりスケッチ生活に入る。一時は漫画を中心に描いたが、ここ二十数年間は東京のスケッチに専念。材料には市販されている普通のボールペンを用い、クリスタルコート紙に描いている。自宅では一切描かない現場至上主義を通している。**(著者略歴の一部)

**古い家並みは人の一生にも似て、スケッチ後にその姿を消してしまった数は極めて多い。名もない家々は、一度壊れたら二度とその面影を見る事は出来ない。(中略)数少なくなった東京の裏の顔、即ち古い家並みの名残りの情緒を尋ね描き続けるであろう。(後略)**(あとがき の一部)

『心のふるさと 駅のスケッチ』森 惣介(彰国社1984年)

**幼時から絵を好み、小学校時代に先生の勧めにより10歳から油絵をはじめる。(中略)最近10年来、老いた駅、消え行く駅を各地にさがして描きつづける。(後略)**(著者略歴の一部を転載した)

あとがきなどを読むと、消えゆく建物、消えゆく風景を描き残そうという念いが共通していることが分かる。

消えゆく建物か・・・、描こうかな。

「駅のスケッチ」の森 惣介氏は国鉄在職中に旅客駅などの設計・監理をされた方。そのためであろう、出版社は彰国社。駅前の人や車などは建築パース的な描き方で、私には親しみやすい。