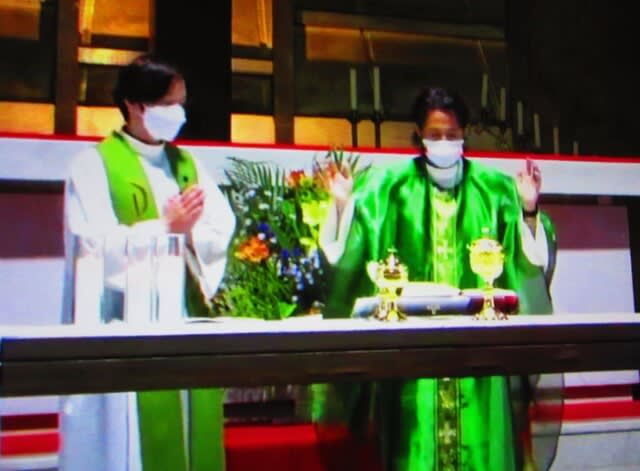

9月3日10:00からで、司式は山内保憲神父様でした。

私の中国観の形成過程で一番重要だったのは、1969年と70年、ドイツのストッツガルト市にあるマックスプランク研究所で、フンボルト奨学金を受けて研究をしていた時に得た体験でした。研究所で「固体電解質の物理」という専門書の一つの章を共同執筆した研究者プルシュケル氏の言葉が私の考えを根底から変えました。

「日本人は中国人を軽蔑しているが、欧州人は中国を軽蔑している日本人を信用も尊敬もしないよ。もっと東洋と西洋の文化と相互交流の歴史を考えて、東洋の利益を考えるべきでは」「西洋の近代植民地主義に便乗するのではなく、東洋の利益、日本の利益を基本的に考えて西洋諸国と交流するのがよいと思う」

プルシュケル氏は東ドイツにある村に同姓の村人数百人と一緒に住んでいました。ロシア軍が侵入した時に同族は皆殺しに遭い、1人だけ生き延びて西ドイツに逃げ、研究所の主任研究員(後に大学教授)になった人です。

中国の首相、周恩来が死んだ時、中央政府は公的葬式以外の一切の私的な追悼会のような集会を禁止しました。1980年に北京に行った私に、周栄章・北京鉄鋼学院教授が声をひそめて「中国人がどんな人間か見せたいから今夜ホテルへ迎えに行く」と言いました。

外国人の私が政府側へ密告しないとどうして信用できたのでしょうか。

中国東北部の瀋陽に行った時、東北工科大學の陸学長がニコニコして「私は日本人の作った旅順工大の卒業です」ときれいな日本語で言いました。そこで、東北大学金属工学科で電気冶金学を習った森岡先生が旅順工大にいたことを話しましたら、「悪い先生もいましたが、大変お世話になった素晴らしい日本の先生もいました。ご恩は忘れません」と懐かしそうでした。中国人、少なくともインテリの方は個人の付き合いと国家同士の論争とは分離して考えているようです。