毎日パソコンを使って調べものをしたり文章を書いていると本というものを読まなくなります。こんな状態が10年以上続いています。家内は相変わらず読書です。最近は夏目漱石の「永日小品」を読んでいます。私の学校時代には夏目漱石や芥川龍之介の作品は教養として読んだものです。

さて皆様は本を読んでいらっしゃいますか。読書していらっしゃいますか。

そこで今日は夏目漱石の短編、『京に着ける夕』をお送り致します。

出典は「青空文庫」、https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/777_43437.html です

========================================

夏目漱石作、『京に着ける夕』

汽車は流星の疾きに、二百里の春を貫いて、行くわれを七条のプラットフォームの上に振り落す。余が踵の堅き叩に薄寒く響いたとき、黒きものは、黒き咽喉から火の粉をぱっと吐いて、暗い国へ轟と去った。

たださえ京は淋しい所である。原に真葛、川に加茂、山に比叡と愛宕と鞍馬、ことごとく昔のままの原と川と山である。昔のままの原と川と山の間にある、一条、二条、三条をつくして、九条に至っても十条に至っても、皆昔のままである。数えて百条に至り、生きて千年に至るとも京は依然として淋しかろう。この淋しい京を、春寒の宵に、とく走る汽車から会釈なく振り落された余は、淋しいながら、寒いながら通らねばならぬ。南から北へ――町が尽きて、家が尽きて、灯が尽きる北の果まで通らねばならぬ。

「遠いよ」と主人が後から云う。「遠いぜ」と居士が前から云う。余は中の車に乗って顫えている。東京を立つ時は日本にこんな寒い所があるとは思わなかった。昨日までは擦合あう身体から火花が出て、むくむくと血管を無理に越す熱き血が、汗を吹いて総身に煮浸出はせぬかと感じた。東京はさほどに烈しい所である。この刺激の強い都を去って、突然と太古の京へ飛び下りた余は、あたかも三伏の日に照りつけられた焼石が、緑の底に空を映さぬ暗い池へ、落ち込んだようなものだ。余はしゅっと云う音と共に、倏忽とわれを去る熱気が、静なる京の夜に震動を起しはせぬかと心配した。

「遠いよ」と云った人の車と、「遠いぜ」と云った人の車と、顫えている余の車は長き轅を長く連ねて、狭く細い路を北へ北へと行く。静かな夜を、聞かざるかと輪を鳴らして行く。鳴る音は狭き路を左右に遮ぎられて、高く空に響く。かんかららん、かんかららん、と云う。石に逢ばかかん、かからんと云う。陰気な音ではない。しかし寒い響である。風は北から吹く。

細い路を窮屈に両側から仕切る家はことごとく黒い。戸は残りなく鎖されている。ところどころの軒下に大きな小田原提灯が見える。赤くぜんざいとかいてある。人気けのない軒下にぜんざいはそもそも何を待ちつつ赤く染まっているのかしらん。春寒の夜を深み、加茂川の水さえ死ぬ頃を見計らって桓武天皇の亡魂でも食いに来る気かも知れぬ。・・・中略、続きは、https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/777_43437.html をご覧下さい。

・・・ かんかららんは長い橋の袂を左へ切れて長い橋を一つ渡って、ほのかに見える白い河原を越えて、藁葺とも思われる不揃いな家の間を通り抜けて、梶棒を横に切ったと思ったら、四抱えか五抱いつかかえもある大樹の幾本となく提灯の火にうつる鼻先で、ぴたりと留まった。寒い町を通り抜けて、よくよく寒い所へ来たのである。遥なる頭の上に見上げる空は、枝のために遮ぎられて、手の平ほどの奥に料峭たる星の影がきらりと光を放った時、余は車を降りながら、元来どこへ寝るのだろうと考えた。

「これが加茂の森だ」と主人が云う。「加茂の森がわれわれの庭だ」と居士が云う。大樹を繞って、逆くに戻ると玄関に灯が見える。なるほど家があるなと気がついた。

玄関に待つ野明のあきさんは坊主頭である。台所から首を出した爺さんも坊主頭である。主人は哲学者である。居士は洪川和尚の会下である。そうして家は森の中にある。後は竹藪である。顫えながら飛び込んだ客は寒がりである。

子規と来て、ぜんざいと京都を同じものと思ったのはもう十五六年の昔になる。夏の夜の月円に乗じて、清水の堂を徘徊して、明らかならぬ夜の色をゆかしきもののように、遠く眼を微茫の底に放って、幾点の紅灯に夢のごとく柔やわらかなる空想を縦いままに酔えわしめたるは、制服の釦ボタンの真鍮と知りつつも、黄金と強しいたる時代である。真鍮は真鍮と悟ったとき、われらは制服を捨てて赤裸のまま世の中へ飛び出した。子規は血を嘔はいて新聞屋となる、余は尻を端折って西国へ出奔する。御互の世は御互に物騒になった。物騒の極く子規はとうとう骨になった。その骨も今は腐れつつある。子規の骨が腐れつつある今日に至って、よもや、漱石が教師をやめて新聞屋になろうとは思わなかったろう。漱石が教師をやめて、寒い京都へ遊びに来たと聞いたら、円山へ登った時を思い出しはせぬかと云うだろう。新聞屋になって、糺すの森の奥に、哲学者と、禅居士と、若い坊主頭と、古い坊主頭と、いっしょに、ひっそり閑かんと暮しておると聞いたら、それはと驚くだろう。やっぱり気取っているんだと冷笑するかも知れぬ。子規は冷笑が好きな男であった。

・・・

暁は高い欅の梢に鳴く烏で再度の夢を破られた。この烏はかあとは鳴かぬ。きゃけえ、くうと曲折して鳴く。単純なる烏ではない。への字烏、くの字烏である。加茂の明神がかく鳴かしめて、うき我れをいとど寒がらしめ玉うの神意かも知れぬ。

かくして太織の蒲団を離れたる余は、顫えつつ窓を開けば、依稀たる細雨は、濃かに糺の森を罩て、糺の森はわが家を遶りて、わが家の寂然たる十二畳は、われを封じて、余は幾重ともなく寒いものに取り囲まれていた。

春寒の社頭に鶴を夢みけり (終わり)

尚、漢字に読み方をつけた読み易い文は、https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/777_43437.html にあります。

それにしても明治時代は遠くなりました。私は明治時代に教育を受けた漱石が書いた文章の漢字が読めないのです。意味は分かりますが読めないのです。

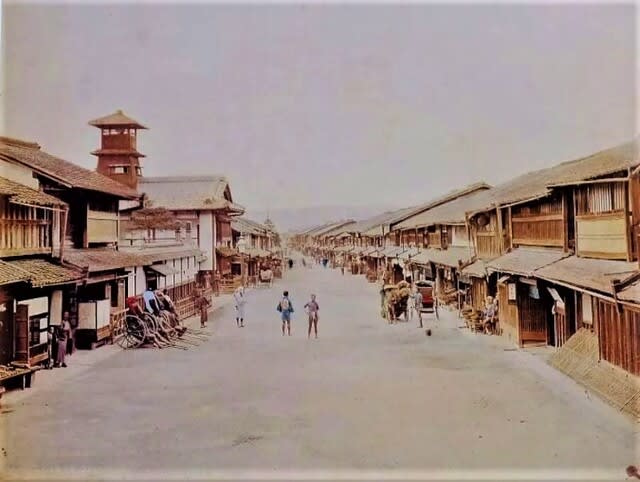

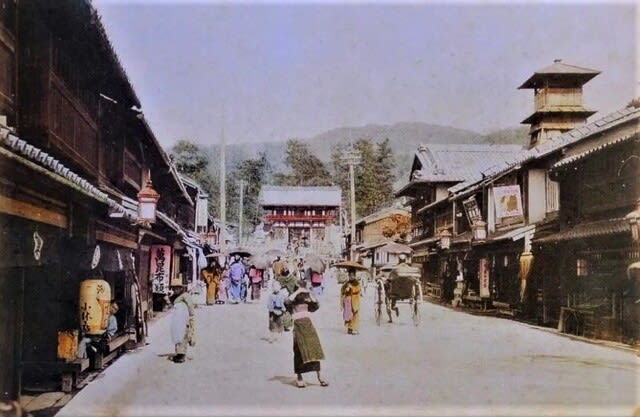

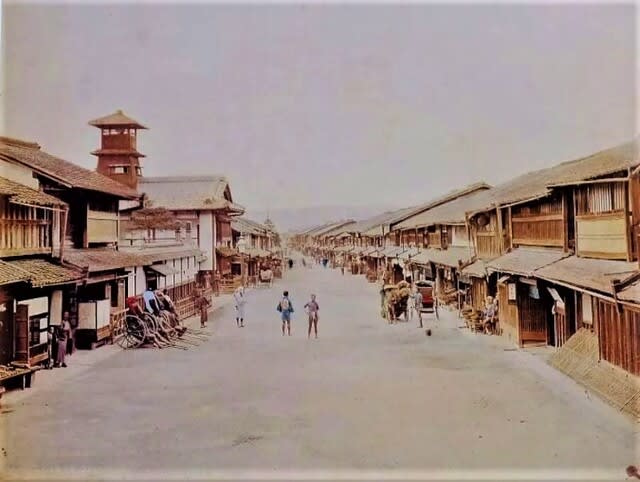

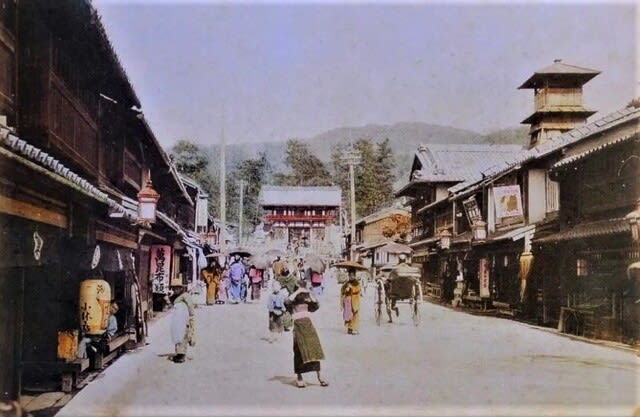

挿絵代わりの写真は明治時代の京都、四条の風景です。出典は、https://blog.goo.ne.jp/teinengoseikatukyoto/e/084666016770e21f702ed4f99d578489 です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===========================================================

夏目 漱石、

生年: 1867-02-09

没年: 1916-12-09

人物について: 慶応3年1月5日(新暦2月9日)江戸牛込馬場下横町に生まれる。本名は夏目金之助。帝国大学文科大学(東京大学文学部)を卒業後、東京高等師範学校、松山中学、第五高等学校などの教師生活を経て、1900年イギリスに留学する。帰国後、第一高等学校で教鞭をとりながら、1905年処女作「吾輩は猫である」を発表。1906年「坊っちゃん」「草枕」を発表。1907年教職を辞し、朝日新聞社に入社。そして「虞美人草」「三四郎」などを発表するが、胃病に苦しむようになる。1916年12月9日、「明暗」の連載途中に胃潰瘍で永眠。享年50歳であった。

さて皆様は本を読んでいらっしゃいますか。読書していらっしゃいますか。

そこで今日は夏目漱石の短編、『京に着ける夕』をお送り致します。

出典は「青空文庫」、https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/777_43437.html です

========================================

夏目漱石作、『京に着ける夕』

汽車は流星の疾きに、二百里の春を貫いて、行くわれを七条のプラットフォームの上に振り落す。余が踵の堅き叩に薄寒く響いたとき、黒きものは、黒き咽喉から火の粉をぱっと吐いて、暗い国へ轟と去った。

たださえ京は淋しい所である。原に真葛、川に加茂、山に比叡と愛宕と鞍馬、ことごとく昔のままの原と川と山である。昔のままの原と川と山の間にある、一条、二条、三条をつくして、九条に至っても十条に至っても、皆昔のままである。数えて百条に至り、生きて千年に至るとも京は依然として淋しかろう。この淋しい京を、春寒の宵に、とく走る汽車から会釈なく振り落された余は、淋しいながら、寒いながら通らねばならぬ。南から北へ――町が尽きて、家が尽きて、灯が尽きる北の果まで通らねばならぬ。

「遠いよ」と主人が後から云う。「遠いぜ」と居士が前から云う。余は中の車に乗って顫えている。東京を立つ時は日本にこんな寒い所があるとは思わなかった。昨日までは擦合あう身体から火花が出て、むくむくと血管を無理に越す熱き血が、汗を吹いて総身に煮浸出はせぬかと感じた。東京はさほどに烈しい所である。この刺激の強い都を去って、突然と太古の京へ飛び下りた余は、あたかも三伏の日に照りつけられた焼石が、緑の底に空を映さぬ暗い池へ、落ち込んだようなものだ。余はしゅっと云う音と共に、倏忽とわれを去る熱気が、静なる京の夜に震動を起しはせぬかと心配した。

「遠いよ」と云った人の車と、「遠いぜ」と云った人の車と、顫えている余の車は長き轅を長く連ねて、狭く細い路を北へ北へと行く。静かな夜を、聞かざるかと輪を鳴らして行く。鳴る音は狭き路を左右に遮ぎられて、高く空に響く。かんかららん、かんかららん、と云う。石に逢ばかかん、かからんと云う。陰気な音ではない。しかし寒い響である。風は北から吹く。

細い路を窮屈に両側から仕切る家はことごとく黒い。戸は残りなく鎖されている。ところどころの軒下に大きな小田原提灯が見える。赤くぜんざいとかいてある。人気けのない軒下にぜんざいはそもそも何を待ちつつ赤く染まっているのかしらん。春寒の夜を深み、加茂川の水さえ死ぬ頃を見計らって桓武天皇の亡魂でも食いに来る気かも知れぬ。・・・中略、続きは、https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/777_43437.html をご覧下さい。

・・・ かんかららんは長い橋の袂を左へ切れて長い橋を一つ渡って、ほのかに見える白い河原を越えて、藁葺とも思われる不揃いな家の間を通り抜けて、梶棒を横に切ったと思ったら、四抱えか五抱いつかかえもある大樹の幾本となく提灯の火にうつる鼻先で、ぴたりと留まった。寒い町を通り抜けて、よくよく寒い所へ来たのである。遥なる頭の上に見上げる空は、枝のために遮ぎられて、手の平ほどの奥に料峭たる星の影がきらりと光を放った時、余は車を降りながら、元来どこへ寝るのだろうと考えた。

「これが加茂の森だ」と主人が云う。「加茂の森がわれわれの庭だ」と居士が云う。大樹を繞って、逆くに戻ると玄関に灯が見える。なるほど家があるなと気がついた。

玄関に待つ野明のあきさんは坊主頭である。台所から首を出した爺さんも坊主頭である。主人は哲学者である。居士は洪川和尚の会下である。そうして家は森の中にある。後は竹藪である。顫えながら飛び込んだ客は寒がりである。

子規と来て、ぜんざいと京都を同じものと思ったのはもう十五六年の昔になる。夏の夜の月円に乗じて、清水の堂を徘徊して、明らかならぬ夜の色をゆかしきもののように、遠く眼を微茫の底に放って、幾点の紅灯に夢のごとく柔やわらかなる空想を縦いままに酔えわしめたるは、制服の釦ボタンの真鍮と知りつつも、黄金と強しいたる時代である。真鍮は真鍮と悟ったとき、われらは制服を捨てて赤裸のまま世の中へ飛び出した。子規は血を嘔はいて新聞屋となる、余は尻を端折って西国へ出奔する。御互の世は御互に物騒になった。物騒の極く子規はとうとう骨になった。その骨も今は腐れつつある。子規の骨が腐れつつある今日に至って、よもや、漱石が教師をやめて新聞屋になろうとは思わなかったろう。漱石が教師をやめて、寒い京都へ遊びに来たと聞いたら、円山へ登った時を思い出しはせぬかと云うだろう。新聞屋になって、糺すの森の奥に、哲学者と、禅居士と、若い坊主頭と、古い坊主頭と、いっしょに、ひっそり閑かんと暮しておると聞いたら、それはと驚くだろう。やっぱり気取っているんだと冷笑するかも知れぬ。子規は冷笑が好きな男であった。

・・・

暁は高い欅の梢に鳴く烏で再度の夢を破られた。この烏はかあとは鳴かぬ。きゃけえ、くうと曲折して鳴く。単純なる烏ではない。への字烏、くの字烏である。加茂の明神がかく鳴かしめて、うき我れをいとど寒がらしめ玉うの神意かも知れぬ。

かくして太織の蒲団を離れたる余は、顫えつつ窓を開けば、依稀たる細雨は、濃かに糺の森を罩て、糺の森はわが家を遶りて、わが家の寂然たる十二畳は、われを封じて、余は幾重ともなく寒いものに取り囲まれていた。

春寒の社頭に鶴を夢みけり (終わり)

尚、漢字に読み方をつけた読み易い文は、https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/777_43437.html にあります。

それにしても明治時代は遠くなりました。私は明治時代に教育を受けた漱石が書いた文章の漢字が読めないのです。意味は分かりますが読めないのです。

挿絵代わりの写真は明治時代の京都、四条の風景です。出典は、https://blog.goo.ne.jp/teinengoseikatukyoto/e/084666016770e21f702ed4f99d578489 です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===========================================================

夏目 漱石、

生年: 1867-02-09

没年: 1916-12-09

人物について: 慶応3年1月5日(新暦2月9日)江戸牛込馬場下横町に生まれる。本名は夏目金之助。帝国大学文科大学(東京大学文学部)を卒業後、東京高等師範学校、松山中学、第五高等学校などの教師生活を経て、1900年イギリスに留学する。帰国後、第一高等学校で教鞭をとりながら、1905年処女作「吾輩は猫である」を発表。1906年「坊っちゃん」「草枕」を発表。1907年教職を辞し、朝日新聞社に入社。そして「虞美人草」「三四郎」などを発表するが、胃病に苦しむようになる。1916年12月9日、「明暗」の連載途中に胃潰瘍で永眠。享年50歳であった。