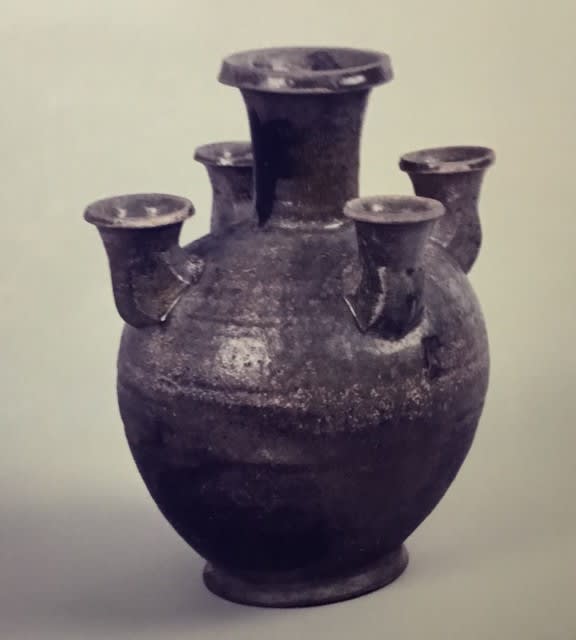

重文 「 猿投灰秞多口瓶 ( さなげ はいゆう たこうへい )

平安時代初期 ( 8世紀末 ) 。愛知県みよし市黒笹 出土 。

愛知県陶磁美術館 蔵 本多静雄氏 寄贈

愛知県の北部 、猿投山 ( 標高629m )の南西麓に広く分布する窯の遺跡群ー猿投窯

( さなげよう )について、その窯跡のある地域に住みながら私自身 これまで殆ど

その存在すら知りませんでした 。

本多静雄氏の発見をきっかけに、名古屋大学考古学教室の澄田正一氏、楢崎彰一氏に

よる本格的な研究 更に愛知県瀬戸市に愛知県陶磁美術館 ができて( 1978 年 開館 )、

各時代にわたる猿投窯を代表する作品が収集、展示され、その全貌がわかるように

なりました 。

猿投窯は全国各地の社寺や貴族に使われていたようです 。

愛知県陶磁美術館の学芸員、大西 遼氏によると、千葉県市原市で発掘された灰釉浄瓶

( はいゆうじょうへい ) 。どこで作られたものか分かりませんでしたが 、よく調べて

みると猿投窯で八世紀末 〜 九世紀初頭に焼かれたものであることがわかったそうです 。

愛知県みよし市の猿投窯跡から同じ形をした灰釉浄瓶が見つかったことから 。

( 中日新聞 2018年6月23日 )

古越前も元をたどれば古常滑 ( ことこなめ )に更に猿投にルーツがあります 。

時代とともに猿投窯の技術は各地に広がっていったのでした。

世の中は骨董ブームです。陶磁器の真贋はなかなか見極め難いものがあり、

陶磁器研究の第一人者、小山冨士夫氏、目利きの骨董好きだった評論家の

小林秀雄氏でもニセモノをつかまされています 。

もともと、陶磁器は実用品 。人によってその好みもまちまちだと思います 。

私は愛知県陶磁美術館で時々、猿投窯の名品を見ていますが、特別 心惹かれるという

ことはありせん 。

私の好みは李朝白磁 。李朝 ( 14世紀〜15世紀初期 李氏朝鮮 )の白磁 。

朝鮮の人には激しやすいイメージがありますが、白磁の壺を見ているとチョゴリ姿の

無垢、無欲、高潔な人の姿が浮かんできて、とても心癒されます 。(終り)