【中国人が日本の浴衣を着ただけで「騒ぎを起こし、秩序を乱した」】

いささかうんざりする話。

****拘束の理由「浴衣だから」 警察が女性を連行...中国****

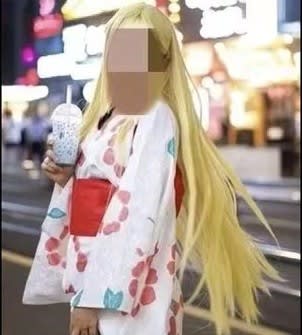

中国にある日本を再現した飲食店街で起きた出来事が、今、物議を醸している。

警察「中国人としてどうなんだ! 君は中国人なんだぞ!」

中国・蘇州市の日本の飲食店などが多く並んでいる繁華街で、ピンクの浴衣を着た中国人の女性が警察に詰め寄られた。

女性「写真を撮りに来ただけです」

警察「中国の服を着ていれば何も言わない。君が着ているのは日本の浴衣じゃないか!」

警察「中国の服を着ていれば何も言わない。君が着ているのは日本の浴衣じゃないか!」

「浴衣を着ている」という理由で、怒鳴りつけられた女性。このあと、警察に連行された。

どんな罪を犯したというのだろうか。

女性「理由は何ですか?」

警察「騒動挑発罪だ! わかったか!」

警察「騒動挑発罪だ! わかったか!」

浴衣を着ていただけで、「騒ぎを起こし、秩序を乱した」という。女性は警察に5時間拘束され、浴衣も没収された。【8月17日 FNNプライムオンライン】

*******************

日中関係は政治的にいろんな課題・難題もある一方で、経済関係など互いを必要としている面もあり一定の配慮がなされることも。

中国国民の間に根深い反日感情はありますが、コロナ前の往来が盛んだった頃には日本の優れた面に目を向ける動きも。

そうしたなかにあっても、日本の浴衣を着てるだけで「騒ぎを起こし、秩序を乱した」と決めつけられるというのは暗澹たる気分にもなります。

“インターネット上には「和服がダメなら、洋服は何の罪になるんだ」と女性を擁護する書き込みが目立つ一方、「公共の場での和服着用は規制しなければ」と当局を支持する意見もある”【8月16日 読売】

“根深い反日感情”の残滓か、あるいは、“中華民族の偉大な復興”“中国の夢”を語る習近平主席のもとで強まる民族主義・愛国主義のなせるわざか。

【「北戴河会議」を終えて、習主席は3期目に向けて足固めか】

河北省の避暑地に中国共産党の現役、引退幹部らが非公式に集まり、重要方針や人事の調整が行われる「北戴河(ほくたいが)会議」が終了したようです。非公式ながらも国の方針を決定する最重要政治イベントです。

****習氏が地方視察 「北戴河」終えて党大会モードか****

中国国営新華社通信は17日、習近平国家主席が16日に東北部の遼寧省を視察したと伝えた。河北省の避暑地に中国共産党の現役、引退幹部らが非公式に集まる「北戴河(ほくたいが)会議」が終了したとみられ、習氏は今後、秋頃に開かれる党大会に向けて公的活動を再開させた形だ。

習氏は、遼寧省錦州市の森林公園などを視察した。自身が掲げる格差縮小を目指すスローガンである「共同富裕」について触れ、「中国式の現代化とは、人民全体が共に豊かになることだ」と強調。自身の政策を強調し、今後にも意欲を示したとみられる。

党序列2位の李克強首相も16日、南部の広東省深圳(しんせん)市で経済政策に関する会合を開いたと新華社が伝えている。習氏ら党最高指導部メンバーに関して目立った動静が半月程度伝えられていなかったため、16日までに北戴河会議が終了したと受け止められている。

北戴河会議は正式な会議ではなく、内容のみならず開催したかどうかさえ公表されない。会議では、党内の意見調整を行っていると指摘される。

習氏は、党大会で最高指導者として異例の3期目入りを目指しており、人事などの根回しが水面下で進められた可能性がある。【8月17日 産経】

********************

“内容のみならず開催したかどうかさえ公表されない”イベントですから、どういう話し合いがなされたかは一切わからず推測するしかありません。

最近、“ゼロコロナ政策”の維持に寄って経済が停滞し、一分には“李昇習降”といった動きもあるとも言われていましたが、習近平主席が“身の政策を強調し、今後にも意欲を示した”というあたり、習主席は無難に「北戴河会議」を乗り切り、3期目に向けて足固めを実現したと見るべきでしょうか。

“ペロシ米下院議長の台湾訪問に軍事的威圧などで強い姿勢を示した政権の評価は高まっており、秋の共産党大会で3期目を見据える習氏に追い風が吹いている。”【日本メディア】とも。

習主席主導で、党大会で読み上げられる政治報告の起草も水面下で進んでいるとも報じられています。

【経済的には中長期的に減速マイナス要因】

政治的には秋の党大会で3期目を実現し、長期政権を見据える習主席ですが、経済的には足元の“ゼロコロナ政策”の影響だけでなく、中長期的に見ても、今後厳しい局面が予想されています。

****中国の高度経済成長、予想より早く終わる可能性****

1.高度成長時代の終焉を迎えている可能性

(中略)そして今、いよいよ高度成長時代の終焉を迎えようとしている。(中略)1978年の改革開放政策開始後、年間成長率が5%を下回ったのは天安門事件の1989年(4.2%)と翌年の90年(3.9%)しかなく、2020年(2.2%)はそれ以来初めての5%割れである。

そして今年も5%に届かず、4%程度の成長率となる見通しである。広い意味で高度成長と言えるのは実質成長率が平均的に5%を上回る期間と考えれば、中国経済は2020年を境にすでに高度成長時代に終わりを告げた可能性がある。(中略)

まだ高度成長時代の終焉が確定したわけではないが、中国経済の局面が変化したと感じさせるいくつかの要因が生じている。以下ではその点について整理してみたい。

2.足許の成長率を低下させた短期的要因

高度成長期と安定成長期の一つの大きな違いは期待成長率の差である。人々が常に5〜10%の経済成長を実現できると信じていれば、それに合わせて生産、投資、雇用などの計画を立てる。

しかし、成長率が5%に達しないという期待が広く共有されれば、生産計画は縮小し、投資規模も抑制され、賃金上昇率も低下し、購買意欲も低下する。こうして経済は安定成長期に入る。

2020年以降の成長率の低下の原因が、短期的な特殊要因であれば、その要因が解消するとともに、再び5%台の成長に戻る可能性が高い。

そうした観点から足許の経済下押し要因を見ると、短期的な特殊要因であると考えられるものが2つある。

1つ目は、ゼロコロナ政策の有効性低下と経済への悪影響のリスクの高まりである。(中略)

2つ目は、若年層の失業率の増大である。

全体の失業率は2022年4月に6.1%に上昇したが、6月には5.5%に低下した。しかし、16〜24歳の若年層の失業率は6月に19.3%に達した。

これは、第1に今年の大学卒業者数が1076万人と昨年に比べて一気に167万人も増加したこと。第2に大卒者に人気があるIT、教育、不動産など比較的賃金が高い産業が、昨年の政府の締め付け強化などの要因から業績が悪化し、リストラが続いていること。第3に、経済の先行きに対する不透明感の強まりから、企業の採用姿勢が慎重化していることなどが影響した。

以上2つの経済下押し要因は、いずれも短期的な特殊要因であるため、コロナに対する有効な対策の導入や大卒者の雇用機会の確保が実現すれば、下押し圧力が弱まる可能性が高い。

ただし、これらが短期的要因であるにもかかわらず、こうした問題が再び繰り返されるのではないかという不安を抱く人々が増えているという話を聞くことが多い。

これは中国国民が高度成長時代には当然のように共有していた経済のレジリアンスに対する自信がやや後退していることを反映していると解釈することもできる。

3.中国の成長率を押し下げる中長期要因

中国経済の局面が変化したと感じさせる要因の中には、短期的な特殊要因とは言えないものが含まれており、しかもそれぞれが相互に関係し合っている。具体的には以下のとおりである。

第1に少子高齢化の加速。

(中略)従来人口のピークは2028年と予想されていたが、2022年がピークとなる可能性が指摘されている。経済活動への影響が大きい生産年齢人口(中国の定義では15歳以上60歳未満)は2011年の9億4072万人をピークに緩やかに減少し始めており、2020年代後半に減少が加速する見通しであることは従来から指摘されていた。

第2に都市化のスローダウン。

北京、上海、広州、深圳などの1級都市やそれに準ずる2級都市への人口集中は今後も続くが、3〜4級都市の多くは人口流入による人口の増加が期待できなくなっている。

第3に大規模インフラ建設投資の減少。

特に中央政府が不良債権増大リスク抑制のために公共事業の審査基準を厳しくしていることが、この傾向を加速している。

第4に不動産市場停滞の長期化。

これは中央政府の不動産投機抑制策の強化が直接的要因である。それに加えて、人口減少予想や都市化のスローダウン予想などが将来の不動産需要下押し要因として意識されていることも影響している。

不動産市場の停滞長期化は、財政面では、地方財政の財源難と中央政府の負担増大をもたらす。金融面では、地方の中小金融機関の不良債権問題を引き起こし、破綻金融機関救済のための各種金融・財政負担が増大する。

第5に米中対立の長期化。

中国マクロ経済への直接的な影響はそれほど大きくないが、経済人に与える心理的影響は無視できない。

第6に期待成長率の下方屈折。

上述の要因が合わさって将来の経済に対する期待を弱気化させ、それが企業経営者の投資姿勢の慎重化と消費者の購買意欲の低下を招く。

第7に以上の要因を背景に成長率が低下すれば、経営効率の低い国有企業の業績が悪化し、中央・地方政府による赤字補填が拡大し、財政負担の増大を招く。

これらの中長期的要因は従来2025年前後から表面化すると予想されていた。しかし、新たな統計データの発表や政府の政策運営の影響などから表面化の時期が3年ほど早まったように感じられる。【8月17日 瀬口 清之氏 JBpress】

*******************

【下支え要因もあって、成長率の低下はいくぶん緩やかなものに留まる】

上記のように中長期的に幾つかのマイナス要因を抱える中国経済ですが、一方で下支え要因もあって、一気に崩壊するといったことは考えにくく、“成長率の低下はいくぶん緩やかなものに留まる”とのこと。

*****中国経済の下支え要因****

以上のマイナス要因しかなければ中国経済の成長率は今後急速な低下を余儀なくされるはずである。

しかし、次のような下支え要因も存在するため、成長率の低下はいくぶん緩やかなものに留まると考えられる。

第1に外資企業の対中投資拡大の持続。

中国国民の急速な所得水準の上昇とともに高付加価値製品の需要が拡大し、中国国内市場の魅力はますます増大しつつある。

加えて、内需の伸び鈍化を懸念する中国政府が、優良外資企業に対する誘致姿勢を一段と積極化し、手厚いサポートを提供することも外資企業の投資拡大にとって追い風となる。

このため、グローバル市場で高い競争力を持つ日米欧主要企業の大部分は中国市場での積極姿勢を変えない方針。

第2に中国企業の国際競争力の増大。

大学卒業者数の急速な増加により高学歴人材が大幅に増加しつつある。こうした豊富な高学歴人材の支えを背景に、EV、リチウム電池、太陽光パネル、半導体、PC、スマートフォンなどの分野における中国企業の競争力が着実に向上してきている。今後も中国企業が優位性を持つ産業分野の拡大が続くことが予想される。

第3にアジア域内の発展途上国との経済交流の増加。

中国はこれまで一帯一路政策を強力に推進し、周辺の発展途上国、特にアジア域内の連携を強化してきた。

今後、中長期にわたり、ASEAN(東南アジア諸国連合)およびインドの長期的な経済発展が続く見通しであることから、それらの国々と中国経済との相互連携は一段と深まり、水平分業などの協力関係がさらに拡大していくことが予想される。

第4に大規模な不良債権問題の回避。

中国は日本の不動産バブルの経験を深く研究し、リスク回避のための政策を積み重ねてきた。その成果は1〜2級都市の不動産市場における投機抑制策の成功といった形で表れている。

こうした状況から見て、日本の1990年代のようなバブル経済崩壊に伴う国家経済全体の長期停滞は回避できる可能性が高いと見られている。

以上の要因から見て、2020年代に中国の経済成長率の低下が続く局面においても、日本および世界の企業にとって中国市場の魅力が急速に低下する可能性は低いと考えられる。(後略)【同上】

**********************

【若年層の失業率の増大が好戦的愛国主義を加速させ、政権が十分にコントロールできなくなる懸念も】

ただ、上記記事では短期的な特殊要因とされている若年層の失業率の増大ですが、この世代は「中国文明は世界で一番優れている」と信じ、ナショナリズムの傾向が強い世代でもあり、雇用不安によって好戦的愛国主義となって政権のコントロールが効かなくなる懸念もあります。

****1500万人の若者が失業…中国の建国以来の雇用危機が「日本有事」に繋がる根拠****

(中略)中国政府がペロシ氏の訪台を阻止するための措置をとらなかったことへの不満が噴出するという異例の事態になっている。ネット空間では「あまりにも恥ずかしい」「メンツが丸つぶれじゃないか」とのコメントが飛び交っている。

昨年9月の米国のアフガニスタンからのぶざまな撤退ぶりを目の当たりにして、多くの中国人は「現在の米国なら台湾を見捨てるだろう。千載一遇の好機が訪れた。台湾侵攻は間近だ」と考えるようになっており、今回の中国政府の弱腰ぶりに大いに怒っている。

こうしたネット世論を気にしてか、中国外交部は定例の記者会見の場で「中国人民は理性的に国を愛する(理性愛国)ものだと信じている」と述べているが、中国国民の愛国感情をあおり立ててきたのは、他国を攻撃的な言葉で厳しく非難する「戦浪外交」を展開してきた外交部自身に他ならない。

中国では今、ナショナリズムが猛烈な勢いで台頭しているが、ナショナリズムの風潮が強まったのは1990年代からだった。ソ連崩壊により「共産主義」という統治の根拠を失った中国政府が国民の支持を取り付けるためにナショナリズムを利用したのが始まりだ。中国のナショナリズムはリーマンショック後に中国が世界経済を牽引するようになると攻撃的なものに変わり、2012年に誕生した習近平政権が「中国の夢」を語るようになるとその傾向はさらにエスカレートした。

中国のナショナリズムは政府に奨励されてきたが、最近では国民の方が過激になっており、皮肉にも政府は自らつくりだしたナショナリズムを制御できなくなっている。

経済に赤信号

「弱り目に祟り目」ではないが、中国政府にとって頭が痛いのはもう一つの正統性の基盤である「経済の順調な発展」に赤信号が点滅していることだ。(中略)

そのせいで中国政府が掲げる経済成長目標(5.5%前後)の達成は不可能になっており、雇用環境はかつてないほど悪化している。(中略)

気がかりなのは「中国文明は世界で一番優れている」と信じ、ナショナリズムの傾向が強い若者の雇用危機が深刻なことだ。

16歳から24歳までの都市部失業率は6月、過去最悪の19.3%にまで上昇し、約1500万人の若者が失業している。今年大学を卒業する1100万人のうち、4月半ばまでに就職先が決まったのはわずか15%にとどまっているという有様だ。

若者は今のところ目先の就職活動に必死で政府への不満を口にすることは少ないようだが、この状況が今後も変わらないという保証はない。

歴代の中国政府にとっての最優先の政策課題は雇用の確保だった。(中略)だが、現在の政府に打つ手は限られている。これまでに膨大なインフラ投資を行ってきた反動で財政金融政策の効果は激減している。2001年の世界貿易機関(WTO)加盟以来、経済を支えてきた輸出セクターも陰りを見せている。

中国政府は引き続き雇用の確保に尽力するだろうが、これまでのように国民全員に雇用の場を提供することはできなくなっている。中国は建国以来最悪の失業危機に直面していると言っても過言ではない。

日々の生活への不満が高まれば高まるほど、ナショナリズムがショービニズム(好戦的愛国主義)に変質するというのは過去の歴史が教えるところだ。

急速な少子高齢化が進む中国の国力が今後衰退局面に入ったことも要注意だ。衰退期が目の前に近づくと悠長に構えてはいられなくなるため、中国は今後、国際社会との間で深刻な対立を引き起こすとの懸念が生じている。

3期目の続投を目指す習近平指導部は5年に一度の共産党大会を年内に控え「台湾侵攻」というギャンブルに出る可能性は低いとの見方が一般的だが、窮地に追い込まれた中国政府が国民の不満をそらすために対外的な強硬手段に出る可能性がこれまでになく高まっていると言わざるを得ない。(後略)【8月17日 藤和彦氏 デイリー新潮】

******************