(5年前に比べて外国人の新成人が5倍に増加した東京・中野区の成人式に出席した台湾人留学生の二人【1月8日 NHK】)

【日本の若者の減少を補う形で海外から留学生や技能実習生が入ってきている】

先日の成人の日に、東京23区では新成人の8人に1人が外国人で、新宿区などは半数近くを占めるという数字が話題になりました。

****東京23区の新成人 8人に1人が外国人****

東京23区の新成人およそ8万3000人のうち、8人に1人に当たる1万人余りは外国人であることがわかりました。新成人の半数近くを外国人が占める区もでていて、専門家は「近年の留学生や技能実習生の急増によるものと見られ、外国人が地域や社会を担う非常に有力な存在になってきている」と分析しています。(中略)

外国人の新成人の数を区ごとに見てみると、最も多かったのは新宿区でおよそ1700人、次いで豊島区でおよそ1200人、中野区のおよそ800人などとなっています。このうち、中野区は、外国人が昨年度よりも200人余り増えていて、5年前と比較すると5倍と急増しています。

また、それぞれの区で新成人に占める外国人の割合を見てみると、新宿区が45.7%とほぼ半数を占めているほか、豊島区で38.3%、中野区で27%などと、23区のうち6つの区で、その割合が20%を超えていることがわかりました。

外国人の新成人が急増している背景には、留学生や技能実習生の増加があると見られ、東京都内では5年前と比べてすべての年代合わせて留学生が1.7倍のおよそ10万4800人、技能実習生が3.4倍のおよそ6600人と急増しています。

有識者「外国人が社会担う有力な存在に」

東京23区で外国人の新成人が増えていることについて、外国人の定住に詳しい公益財団法人、日本国際交流センターの毛受敏浩さんは「日本の若者がどんどん減っていくのを補う形で海外からの留学生や技能実習生として入ってきている。

もともと外国人が多い東京でまずは外国人の急増が顕著になっているが、人口減少が非常に厳しい地方でも同じような現象が今後続いていくだろう。

外国人が日本の地域・社会を担う非常に有力な存在になっていて、外国人がいなければ社会が回らないという現実があり、日本人と外国人が手を携えて社会を担っていけるような仕組みをしっかり作るべきだ」と話しています。(中略)

外国人対応の成人式も

外国人の新成人の増加を受けて、外国語で書かれた案内状を送るなどの対応を取っている区もあります。(中略)

23区 日本人と外国人の内訳

(中略)5年前、平成24年度の詳細なデータがある15の区について今年度と比較すると、すべてで外国人の新成人が増え、このうち12の区では2倍以上と大きく増加しています。(中略)

一方、5年前のデータがある区の合計の増加数で見てみると、日本人がおよそ2790人と1.05倍でほぼ横ばいだったのに対して、外国人はおよそ5290人と2.54倍となっていて、外国人の増加数が急速に伸びているのがわかります。【1月8日 NHK】

*******************

【日本での就職が困難な留学生 「宝の持ち腐れ」】

外国人の増加と聞くと、何かと問題も多い技能実習生が思い浮かぶのですが、東京23区の場合、その特殊性から留学生が中心的存在であるようです。(すべての年代合わせた実数で、留学生が技能実習生の約16倍)

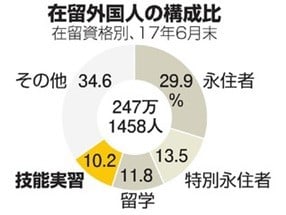

全国的には、2017年6月末時点で、在日外国人247万人のうち留学生が11.8%、技能実習生は10.2%となっています。

【2017年11月20日 朝日】

留学生については、日本政府は2008年に、当時14万人だった留学生を2020年をメドに30万人まで増やす「留学生30万人計画」を打ち出して積極的に受け入れることとしていることもあって、2016年5月1日の数字で、対前年度比14.8%増と大幅に増加しています。

もっとも、留学生の増加はそれ以前から見られますので、政府の施策というより、もっと別の要因の影響が大きいようにも思われます。

地域別ではアジアからの留学生が全体の93%と大部分を占めており、国別では、中国が41.2%、次いでベトナム22.5%、ネパール8.1%となっています。

【平成28年度外国人留学生在籍状況調査結果 日本学生支援機構】

人口や教育環境などを考えると、ベトナム、ネパールからの留学生が際立って多いように思われ、まったくの憶測ですが、本当に“留学”なのか、それとも“就労”が目的なのか?・・・という疑問も感じます。

そうした疑問はともかく、留学生は、少子化で人材が減少する日本にとって日本企業のグローバル化に貢献しうる貴重な財産であり、また、帰国後は母国と日本の架け橋となってくれる存在でもあります。

しかし、彼らが卒業後に日本で就職するには高い壁が存在しています。

****外国人留学生がガッカリする日本の就職事情****

政府も企業も大学も「宝の持ち腐れ」だ

「就職の面接で『いずれは母国に戻る』と回答したら不採用になると聞きました。せっかく日本で勉強したのだから、まずは日本で仕事してみようというのが素直な気持ちですが、正直に答えてはいけないのは変だと思います」

「日本で働きたいと思っても、大企業ならともかく、そもそも名前を知らない中小企業と出合うチャンスはほとんどありません」

「大学の留学課は生活や履修のことには相談に乗ってくれますが、就職のこととなると、まるで取り合ってくれません。『キャリアセンターに相談してください』と言われ、キャリアセンターに行ったら『留学課で相談してくれ』とたらい回しにあいました」

「工場や小売り・サービス業で働くために日本へ留学に来たワケではないのですが、就職できそうな企業はそれらばっかりです」

これは海外から日本へ学びに来ている外国人留学生の声です。彼ら、彼女らの多くが日本国内で就職をしようと思っても、さまざまなハードルに阻まれ、うまくいく人は多くありません。(後略)【2017年07月20日 加島 禎二氏( セルム 社長) 東洋経済online】

*****************

上記では、問題点として、「外国人=低賃金労働者」と考えている企業が多いこと、母国での就業経験が認められず、しかも新卒としての年齢制限があること、会話力以上の資料作成や稟議書作成が可能な日本語能力を要求されることなどがあげられています。

【“本音”と乖離した“建前”の外国人技能実習制度】

一方、外国人技能実習制度に関しては、多くの問題が指摘されていることは周知のところです。

*****外国人技能実習制度****

途上国の外国人を期間を区切って実習生として日本に受け入れる制度で、1993年に始まった。対象職種は農漁業や建設、食品製造などに11月から「介護」が加わり、77職種になった。

非営利の事業協同組合や商工会が「監理団体」として受け入れ、傘下の中小・零細企業や農家で実習させるのが一般的。監理団体が契約を結んだ送り出し国の会社が、現地で実習生を募集する。【2017年12月13日 朝日】

***************

“失踪”する実習生が多いことがまず指摘されています。“失踪”が多発する背景には、雇う側の“割安な労働力の確保”、実習生側の“お金稼ぎ”という「本音」が存在しています。

****外国人実習生の失踪、急増 半年で3000人超 賃金不満、背景か****

日本で働きながら技術を学ぶ技能実習生として入国し、実習先の企業などからいなくなる外国人が急増している。

法務省によると、今年(2017年)は6月末までに3205人で半年間で初めて3千人を突破。年間では初の6千人台になる可能性が高い。

実習生が増える中、賃金などがより良い職場を求めて失踪するケースが続出しているとみられている。

近年の失踪者の急増を受けて、法務省は失踪者が出た受け入れ企業などへの指導を強化。賃金不払いなど不正行為があった企業などには実習生の受け入れをやめさせたりした。その結果、一昨年に過去最多の5803人となった失踪者は昨年、5058人にまで減っていた。

今年の失踪問題の再燃を、法務省は「率直に言って遺憾だ。さらに分析しないと、何が原因か示せない」(幹部)と深刻に受け止めている。

法務省によると、日本にいる実習生は6月末時点で25万1721人。ベトナム人が10万4802人と最も多く、中国人(7万9959人)が続いた。

この半年の失踪者もベトナム人が1618人で最多。次いで中国人(859人)、ミャンマー人(227人)、カンボジア人(204人)だった。昨年上半期に比べ、ベトナム人は793人、ミャンマー人は160人も増えた。

失踪者の増加ペースは7月以降も落ちていないといい、最多記録を更新するのは確実な情勢だ。

「国際貢献」をうたう実習制度は、人手不足に悩む日本企業にとって割安な労働力の確保策となっている。一方で、来日する実習生の多くは「実習」よりも「お金稼ぎ」が目的だ。

法務省が、昨年に不法滞在で強制送還の手続きをとった実習生、元実習生の計約3300人に失踪の理由を聞いたところ、大半が「期待していた賃金がもらえなかった」「友人から『もっと給料が良いところがある』と聞いた」といった賃金を巡る不満だった。最低賃金未満ではないものの、より手取りの多い会社を求めて失踪するケースも少なくないとみられる。パワハラやセクハラの被害を訴える声もあったという。

厚生労働省によると、監督指導した実習実施機関のうち7割に、実習生への賃金不払いや過重労働などの労働基準法違反があったという。【同上】

******************

“割安な労働力の確保”(実習生側からすれば“お金稼ぎ”)という実態があるなかで、日本で獲得した技能を帰国後に生かして母国発展に寄与する・・・という“建前”がまったく機能していません。

「実習を終えた帰国者の9割は、日本の経験とは関係のない仕事をしている」(外国人の人材派遣会社のトップで、名古屋入国管理局相談センターの責任者である西村英継氏)【2017年12月20日 朝日】

****「技能実習」建前に限界 帰国者大半、関係ない職****

(中略)今月1日に施行された技能実習適正化法は、実習生の技能習得を促進する態勢を手厚くしたが、母国で生かさないと意味がない。

技能実習制度は、日本企業のための割安な労働力確保策ではないか――。日本政府は国会審議などで問われるたびに、実習生の受け入れを支援している公益財団法人の毎年のアンケートを引っ張り出してきた。

帰国後数カ月の実習生の約7割が「技能が役に立った」と答えているとの内容で、「だから労働力不足対策ではない」と主張してきた。一方で、厚生労働省の担当者は取材に「技能移転を示すデータと言っているわけではない」と語った。

技能実習制度に詳しい東海大学の万城目正雄准教授は「2年後、3年後と事後の状況を把握しないと人材育成の効果を十分には測れない」と指摘する。

■経歴偽り来日要件パス

「国際貢献」の建前を支えているのが、もうひとつの建前だ。

改革開放に伴い、実習生送り出しが急増するミャンマー。8月、最大都市ヤンゴンで、送り出し会社などでつくるミャンマー海外人材派遣業協会のミンフライン会長は取材にこう明かした。「ミャンマーからの実習生の9割の経歴は事実ではない」

実習生は、日本で習得を目指す技能と同じ業務を母国で一定期間、経験していないといけない。「日本でさらに腕を磨いて母国に貢献する」との意欲を持つ若者こそが対象だからだ。

この「前職要件」は、日本と産業構造が異なる途上国からすれば「ないものねだり」の側面があり、厳格に運用すると人が集まらない。そこで日本側が募集する業種を志望者の経歴に書き込むことになる。

ミャンマー側は「日本政府も経歴のウソを知っているはずだ」といらだつ。(中略)

■受け入れ負担、納税者にも

建前を支えるコストは小さくない。途上国側の送り出し会社、日本側の監理団体といった複数の仲介者がいるためだ。

「私は100万円」「僕は70万円」。ベトナムとミャンマーで計33人の元実習生に話を聞くと、大半が来日前に多額の借金を背負っていた。送り出し会社への手数料や同社に紹介してくれた人への謝礼などだ。(中略)

今月からの新制度では受け入れ企業の負担が増す。

国は、実習生に対する違法な長時間労働やパスポート取り上げなどの人権侵害行為を防止し、技能移転を促進する目的で、「外国人技能実習機構」を新設した。受け入れ企業は一人一人の実習計画について機構の認定が必要になり、手数料が取られる。

負担は実習生と直接は関係がない納税者にものしかかる。機構は3月、常勤150人、非常勤120人で発足。人件費約20億円は国の交付金約35億円(今年度)で賄う。約14億円は一般会計からの支出だ。

新制度では、優良な監理団体の受け入れ枠が広がる。実習年数の上限も3年から5年に延びる。(中略)

検査院局長の経験がある有川博・日大教授は「技能が移転しなくても良いのだとすれば、これほど建前と本音が背離した政策は聞いたことがない。建前をそのままに次の施策が展開されるとしたら茶番だ」と指摘。「政策の効果をしっかり把握するよう求められるだろう」と話す。

■<視点>労働力不足、直視し議論を

外国人受け入れの場当たり的な対応は、社会不安を引き起こす恐れさえある。

日本は1988年の第6次雇用対策基本計画で非熟練の単純労働者の受け入れについて「慎重に対応する」と表明、この方針を維持してきた。

現実はというと、技能実習生と日系ブラジル人ら定住者が単純労働を担っている。近年は「出稼ぎ留学生」も目立つ。

なかでも急増しているのが技能実習生だ。産業界の人手不足の悲鳴に押されて間口をどんどん広げており、「将来どれだけの人数になるか分からない」(厚労省)。全体的な外国人受け入れ政策に責任を持つ行政機構もない。

英国では学識者と行政官による政府の諮問機関が、人材不足の職種リストをつくり、受け入れを認める職務のレベルや給与水準などを検討。受け入れの経済的、社会的影響を分析して政府に提言している。

日本総研の野村敦子・主任研究員は「送り出し、受け入れ双方の政府が協定を結んで責任をもって管理する制度や、英国のように透明なシステムのもと、適切に労働者を確保できる枠組みを検討する必要があるのではないか」と言う。

労働力不足の根っこにあるのは急速な人口減だ。減少のペースを緩やかにしないと、あらゆる産業が縮み、既存の社会システムを維持できなくなる。

だが、実習制度が当面の人手不足感を和らげ、「人口減」に真正面から取り組む機運をそいでいる。実習制度という「茶番」に幕を引き、秩序だった外国人受け入れ策に踏み出すときが来ている。【2017年12月20日 朝日】

*******************

【制度整備・社会的合意形成のもとで、秩序だった外国人受け入れ策を】

制度が実態を全く反映しておらず、なし崩し的に外国人労働者が増加しているのが現状です。

もとより外国人が日本で生活するうえでは様々な困難があり、日本社会との軋轢もあります。

本来はそうした問題をフォローして防止・緩和すべき制度が実態を反映しておらず、未整備状態にあり、社会的にも外国人受け入れに関する本格的な合意が形成されていない状況では、ますます困難・軋轢が増幅し、場合によっては犯罪等に関与する事例も生じ、外国人への不安感・嫌悪感を増長するような結果ともなります。

急速な人口減に伴う労働力不足に対応していくためには、外国人受け入れの制度を確立し、社会的な受け入れに関する合意を形成して、しっかりと受け入れる必要があります。

日本社会・文化に不案内な外国人が増えることで、いろいろな問題が生じることは当然のことです。

重要なのは、そうした問題を恐れるのではなく、いかにして防止・緩和していけるかに知恵を絞り、努力することかと考えます。

日本は古代帰化人以来、多くの外国人・外国文化を受け入れて、それらを融合することで日本的な社会・文化を創り出してきました。

今後、日本で暮らす外国人が増えることは、新たな日本文化・社会への進化のステップだとも考えます。

伝統とか社会秩序を掲げて、いたずらに外国人を嫌悪するような姿勢は、自国文化・社会に対する自信のなさの表れでしょう。